2030年のワークスタイル ~多様な人材をどう活かすか~

|

|

2018年11月、日本経済新聞 経済解説部編集委員 石塚由紀夫氏を講師にお迎えし、東京、名古屋、大阪の3会場で、ソリューション研究会「定例会(秋)」が開催されました。以下に抄録をお届けします。

講師:日本経済新聞 経済解説部編集委員 石塚 由紀夫 氏

講師プロフィール

|

|

1988年日本経済新聞社入社。少子高齢化や女性のライフスタイル、企業の人事制度などを主に取材・執筆。2015年に法政大学大学院MBA(経営学修士)取得、修士論文のテーマは「女性管理職のキャリア意識とその形成要因」。同年、女性面編集長就任。2016年より現職。同年出版した著書『資生堂インパクト ―子育てを聖域にしない経営』は大きな反響を呼び、取材・執筆活動の傍ら、多くの企業や団体から女性活躍推進やダイバーシティを主なテーマとした講演も依頼されている。 |

人口減、働き方改革…正社員制度の終焉

今なぜ「働き方改革」なのか

ここのところ、高度経済成長期以来の求人難と言われ、有効求人倍率は2017年平均で1.50倍でした。つまり「働きたい」2人に対して、「雇いたい」会社は3社あるということです。企業規模を問わず、給与、就業時間、休日などの待遇面で他社より好条件を出さないと人が雇えない状況です。

2030年には、働き手である生産年齢人口(15~64歳)が今より640万人減少し、その先は毎年の減り幅がさらに拡大すると国立社会保障・人口問題研究所が推計しています。団塊ジュニアが60歳に達し定年退職者数が増加するのに対して、新卒は逆に減少するため新卒で減少分を補うことはできません。

ではどうすればいいのでしょうか。

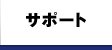

男性の労働力率、つまり働いている人の数はほぼ9割です。そこをさらに押し上げるのはかなり厳しいため、狙い目は、女性やシニアになります。

|

|

実際、2005年と2017年を比較すると、男性の就業数は51万人減少しているのに対して、女性は226万人増加しています。もちろんシニアも頑張っています。60~64歳の就業率は52.0%から66.2%に、また65~69歳の就業率は33.8%から44.3%へ増加しています。(総務省「労働力調査」)

政府も生涯現役時代を見据えて、様々な方針を掲げています。すでに65歳までは、希望すれば雇用を継続することが企業に義務付けられていますが、今後は雇用年齢を70歳まで引き上げることを視野に、企業に70歳までの雇用計画を作らせることを検討しています。

合わせて外国人労働者も、10年で2.6倍に増加しました。外国人受け入れ拡大法案が急ピッチで議論されているのも人手不足がいかに深刻かを反映したものです。ただ実際には、日本語教育の充実や在留資格の検討など、課題は山積しています。

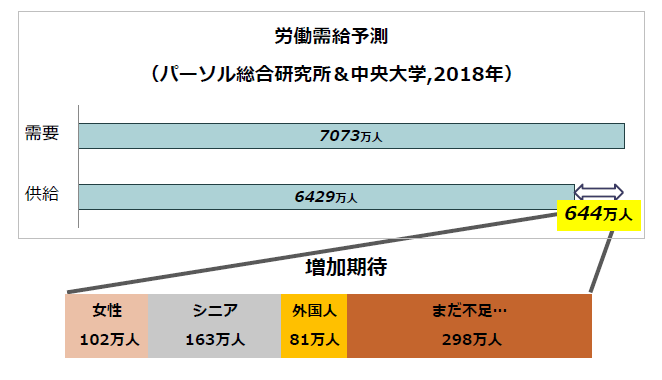

パーソル総合研究所と中央大学が今年発表した「労働市場の未来推計2030」によれば、2030年の労働需要は7,073万人であるのに対して、供給の方は6,429万人しかいないと予測されています。このギャップを補うために期待されているのが女性、シニア、外国人ですが、それでもまだ298万人が不足しています。

|

※「労働市場の未来推計2030」を基に作成 |

労働力不足をどう補うか

ではどうやってその足りない労働力(298万人)を確保すればいいのでしょうか。

まず女性については、25~29歳の労働力率(88%)が30~49歳になっても維持できるようにしなければなりません。そのためには、子育てとの両立や長時間労働の是正、家庭での男性活躍推進を促進していく必要があります。

また、シニアについては、男性64歳の労働力率が69歳まで続くこと、女性60~69歳の70%が働くことなど、シニアが無理なく働けるような短時間労働を可能にするとともに、シニアの健康が維持されるようにしなければなりません。

最後に、外国人については、在留資格創設に伴う目標値を設定し、増加率を達成させるために、経済力、安全性などの日本の魅力をアップさせるとともに、語学の壁を取り除く必要があります。

働き方改革が叫ばれている裏には、こうした背景があることをまず理解する必要があります。「働き方改革実行計画」には、働き方改革の目標は、「一人ひとりの意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求する」と記載されています。残業時間の上限設定や、裁量労働制の拡大、同一労働同一賃金、副業/兼業の解禁、病気/介護との両立、外国人材の受け入れなどの各分野で改革が進められていくことになっています。

正社員制度の終焉

労働力減を補うために、働く人が多様化するということは、主に男性を担い手とした正社員制度の終焉を意味します。

正社員とは、会社・職場の事情でいかようにも使えた人材でした。(1)職務(配置転換)、(2)場所(転勤)、(3)時間(残業)を無制限に受け入れる代わりに、家族を養うのに十分な報酬を安定的・長期的に保障されているのが正社員でした。しかし、正社員制度には、企業が継続的に成長することと、365日24時間仕事に集中できる環境が用意されることが必要条件となっていました。言ってみれば、男性が正社員として仕事に集中できたのも、女性が家を守ってくれていたおかげなのです。

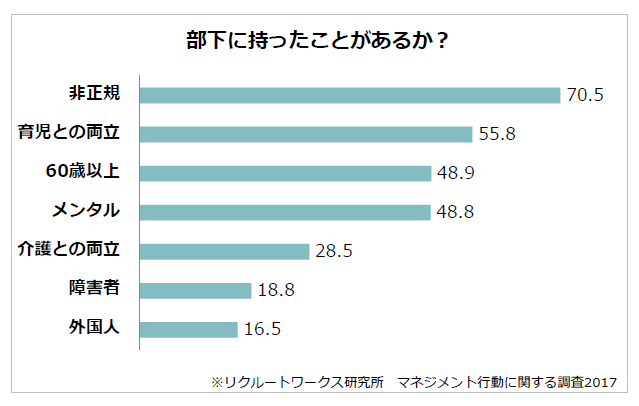

しかし、現在では職場は正社員に限らず多様化してきており、非正規の社員を部下に持った経験のあるマネージャーの割合が70.5%にも達しています。その他にも、外国人や、育児や介護との両立をしながら働く社員など、働き手はますます多様になってきているのです。

|

|

働きやすさはやる気の源

私が取材した、「働き方改革」の先進事例をご紹介します。IT業界では24時間365日対応が当たり前とされ、働き方改革など考えられないように思われがちですが、その常識を翻したのがSCSKです。住友商事出身のSCSKの元会長兼最高経営責任者の中井戸信英氏は、SCSKの前身である住商情報システムに着任してすぐに、なぜ社員がこんなに疲れているのかと疑問に思ったそうです。そこで、スマートワークチャレンジ20を始動させ残業時間を月間20時間未満にすることと、有給取得率の100%を目指しました。

当初、中井戸氏は、こうした取り組みをすれば、お客様に選ばれなくなるため売上げが減るのではないかと覚悟したそうです。しかし結果は、残業が16時間22分、有休取得率が96.4%と、ほぼ目標を達成すると同時に、社員一人当たりの営業利益は1.5倍に増加したのです。社員が働きやすい会社は利益も上がることを証明したのです。

同社が残業時間を減らすために行ったのは、まさにトップダウンでの改革の断行です。残業削減で浮いた人件費は削減実績に応じて部署に支給するとともに、勤怠の承認プロセスも見直し、かつては全てを課長が承認していたのを、月20時間以上は部長、40時間以上は本部長、60時間以上は部門長、80時間以上は社長と承認ランクを変えたのです。さらには、出先勤務の社員らのために、顧客企業宛に会長自らが手紙を送って背景を説明したそうです。加えて、「手戻り率」低下のために開発プロセスを標準化したり、自己啓発支援のための夜間大学院の学費補助なども行いました。

また、改革はその後もさらに継続しており、シニア正社員制度を2018年夏に導入しています。この先、毎年100~250人が60歳定年に達するため、技術者不足に陥り、事業継続が危ういと考えたSCSKでは、2013年導入のシニア再雇用制度を改訂。旧制度では、年収が半減していたのが、新制度では年収の維持、増加も可能とのこと。60~65歳も成果や能力に応じて処遇することにしています。

多様化の果実と副作用

多様性(ダイバーシティ)とは

さて、労働力不足を補うための働き方改革で、働く人が多様化するという主旨の議論になると、すぐに女性活躍の推進と結びつける人が多いのも事実です。しかし、多様性(ダイバーシティ)が「女性活躍推進」とイコールではないということをまず認識する必要があります。

経済産業省によれば、ダイバーシティとは、「多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげていく経営」を指します。1990年代に米国で脚光をあびた考え方で、性別、年齢、国籍、宗教などによる差別を禁止する人権尊重の観点から取り組まれたのでした。多様な人材を取り込んだ企業に経営的なプラス効果が観察されるようになり、経営問題としての議論が高まってきました。

ダイバーシティのプラスとマイナス

ダイバーシティには、労働力確保の他にも、適材適所、当事者感覚、固定観念の打破という3つの経営上の効用が認められます。

1997年設立の住宅メーカーは、男性中心の中小企業でしたが、2005年に大卒女性を初めて採用し、以降、新卒採用の半分を女性にしたところ、営業成績上位を女性が独占し、10年で売上高が5倍になったといいます。また、大手損保会社では、若者の自動車離れで自動車保険が低迷していましたが、若者が車はなくても免許は所有している点に目を向け、一日単位で携帯から申し込める格安の保険を企画し、契約数400万件の大ヒットにつなげました。

このように多様な人材を活用することにより、より広い視野や、多くの優れたアイデアが取り入れられると同時に、集団思考の抑制により創造性が増大します。しかし、同時に、多様性が生まれることでの副作用が生まれることも見過ごしてはいけません。例えば、不信感の高まりや、コミュニケーション不足、ストレスによる生産性の低下などです。(参考:『異文化組織のマネジメント』マグロウヒル刊、ナンシー・J・アドラー著)

例えば、ある中堅機械メーカーでは、上場企業ではあるものの知名度が低く新卒採用で苦戦していたため、国内の理工系大卒のアジア系男性を採用しました。他の新人技術者と同じように地方工場に配属したところ、地方工場の製造管理がしたくて入社したわけではないと半年で退社してしまったといいます。終身雇用を前提とした下積み体験を受け入れられないというキャリア意識の違い、さらには、上司や同僚は「新人は言われたことを黙って行うことが当たり前」という考え方が根強く、職場で浮いてしまったことが原因でした。

「いいから、やれ」が通用しない

ある企業の人事担当者は、外国籍人材の特徴を、次のように考察しています。

- スキルアップやキャリア形成に積極的

- キャリアにつながる最短距離を歩みたがる

- 仕事への評価やフィードバックを求める

- チャレンジ精神が旺盛で、深く考えずに行動に移してしまうこともある

視点を変えれば、日本企業ではこれらができていないということでもあります。日本の職場では、「ここで辛抱していればいずれ良いこともある」、「将来は会社に任せなさい」、「長い目で見て評価しよう」という考え方です。こうした日本的雇用慣行が培ったルールでは、外国人材に限らず多様な人材を活かせない、ということも意味します。つまり「いいから、やれ」が通用しないのです。

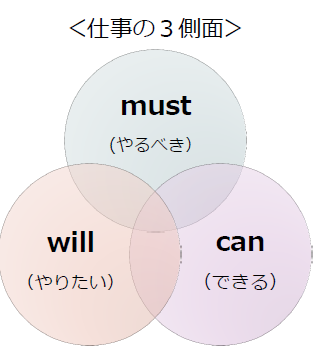

日本的雇用慣行の職場(均質な社員集団)では、「must」が優先されます。会社が必要とする仕事をやらせます。言ってみれば、個人の「やりたい」や「できる」は後回しになります。しかし、価値観も異なる多様な人材の集まる職場では、個人の「やりたい」や「できる」を配慮し、「must」にどうつなげるかが重要になってきます。ここに、管理職の手腕が求められるのです。

|

|

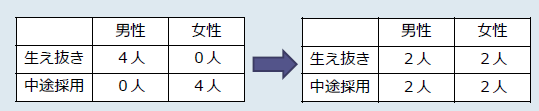

多数派の横暴をどう防ぐか

多様性を育むには、衝突がイノベーションの源泉であることを肝に銘じ、数の論理で少数派の意見を封じ込めたり、「空気を読めよ」的な見方で、異論を封じ込めることは断固阻止しなければなりません。多数派の横暴は最悪の手段なのです。

では、多数派の横暴を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。それは、グループ内の亀裂を意図的に増やし、特定の対立軸が目立たないようにする方法が考えられます。つまり同じ8人でも、生え抜きvs中途採用、男性vs女性というように、亀裂を意図的に増やし、特定の対立軸が浮かび上がらないようにするのです。こうすることで特定グループの多数派が生まれず、多数派の横暴を阻止することが可能になります。

|

|

もう一つの“多様な人材”

もう一つの多様な人材について触れておきます。冒頭で、2030年には、女性、シニア、外国人を加えても、2030年にはまだ298万人の労働力が不足していると述べました。この足りない298万人の労働力を補うと期待されているのが、AIやロボット、RPAです。

野村総合研究所とオックスフォード大学による共同研究によれば、2030年、AIやロボットが代替できる可能性が高い職業と、低い職業が次のように分類されています。

◎代替可能性が高い職業

一般事務、受付、経理事務、検品係員、生産現場事務、倉庫作業員、電気通信技術者、貿易事務員、非破壊検査員、人事係事務

◎代替可能性が低い職業

アートディレクター、外科医、商品開発部員、エコノミスト、俳優、理学療法士、精神科医、映画監督、工業デザイナー

創造性や協調性が求められる職業、非定型のものは存続する可能性が高いということになります。

これまでも技術革新によって、多くの仕事が消えていきました。電話交換手や、駅の改札係、牛乳配達などです。アメリカでは、1960年代、有人宇宙船の打ち上げ準備が進められていましたが、当時、その軌道を黒人女性らが手計算していました。彼女らが技術革新に追随するために、コンピュータ言語を学び、やがて計算手からコンピュータ要員に変わっていった史実が、『ドリーム』という映画に記されています。

最後に

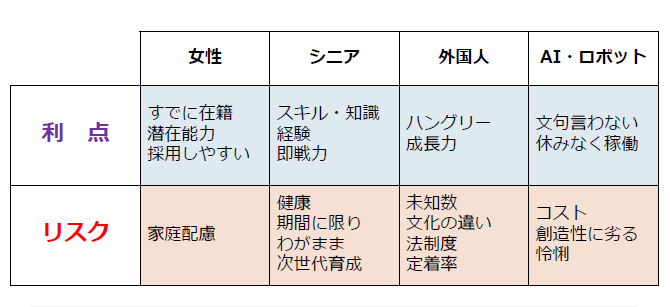

最後に、多様な人材をうまく活用するためには、それぞれの利点やリスクの観点からポートフォリオを見極める必要があります。

例えばAIやロボットは24時間、365日でも働いてくれますが、いつ実用化レベルに達するかは不確定のうえ、導入の初期コストがかさみます。外国人労働者への期待も高まっていますが、外国人にとって日本は、世界の中の選択肢の一つにすぎません。待遇や仕事内容に不満があれば帰国したり日本以外の国に働く場所を求めて移動していくことも十分にあります。法制度との絡みもあり、どこまで労働力として長期的に期待できるか分かりません。また文化の違いなどもあり、職場環境整備に工夫も不可欠です。シニアは経験やスキルを身に付けている一方、新たな知識・技術の習得には消極的な一面があります。新規事業に挑むのなら、柔軟性に富む女性の方がシニアより適しているかもしれません。

長期間にわたって中核社員として活躍してほしいのか。定型業務を任せたいのか、創造性を発揮してほしいのか。人手不足は多くの企業に共通する課題ですが、どんな仕事の担い手が足りないかは、社内の人員構成やビジネスモデル、市場環境などに応じて企業それぞれ課題が異なるでしょう。これらを踏まえて、適切な人員配置を考えることが人事戦略を練るうえで重要になります。

|

|