- アシストの視点

アシストの視点 人と組織を強化する

アシストでは、日本の顧客企業に役立つ商材の発掘・調査をあらゆる製品分野において行っています。今回はその中でも「人と組織」に焦点をあてた最新テクノロジーについてご紹介します。

|

|

デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)については、現在様々な最新技術やデザインアプローチが提唱されていますが、ここではデータモデルを使ったDXへのアプローチについてご紹介します。

企業規模に関わらず多くの企業で、CDO(Chief Digital Officer)やDX推進部門が設置され、DXが注目されています。業界の構造変化や企業競争のルールが根本から変わっていくというビジネス環境の変化が、類を見ないスピードで起こっており、「やらなければ勝てないからやる」という状況に追い込まれているとも言えます。

企業をDXへの取り組みに駆り立てる原因となったビジネス環境の変化は、大きく分けて次の3つに集約されます。

1. BtoCにおける距離感の変化

2. サービタイゼーション

3. データディバイド

|

|

デジタルにより、個人消費者とモノを販売する企業の距離は以前とは比べようもないほど近くなっています。 |

|

|

モノから価値を得るビジネスモデルから、サービスを提供して価値を得るビジネスモデル(サービタイゼーション)へと変貌しつつあります。 |

|

|

ビッグデータが当たり前となり、アクセスできる情報量は急激に増えましたが、その情報を上手く活用できる企業と活用できない企業の格差、データディバイドが問題になりつつあります。 |

3つのビジネス環境の変化の中では、「顧客を知る」という意味でデータの価値はますます重要になっています。データの量だけが重視されたビッグデータから、データ量とともにデータの質を高め、新たな価値を生むDXへと時代は変貌しています。

従来のビジネスモデルはモノを起点としたバリューチェーンが中心で、モノを調達、製造し、付加価値をつけ、顧客に販売して利益(マージン)を得ていました。

|

|

ところが、ビジネス環境の変化により、BtoC(B2C)では、顧客が商品に興味を持って購入するまでの行動分析が重視されるようになったり、BtoB(B2B)では、モノ(商品)よりもコト(体験)を起点としたサービタイゼーションのビジネスモデルに比重が傾きつつあります。

モノだけでなく、データも調達することで、顧客に新しいサービスを提供し、そのサービスを享受した顧客の体験がさらなる新しい体験や価値を生み出すことになるのです。

その結果、「データが利益を生む源泉」となり、「顧客をよりよく知っている企業が競争優位な立場に立てる」ようになりました。

|

|

DXの真の目的は「お客様起点のデータによる事業改革」であると考えます。

自動車業界を例に考えてみましょう。顧客の本来の欲求は、新しい車が欲しいとか、こんな機能を持っ車(モノ)が欲しいではなく、「移動したい」(コト)です。お客様起点で事業を見直すには、顧客の「本来の欲求」を見つける必要があります。

今、自動車業界のみならず異業種からの参入が話題となっているMaaS(Mobility as a Service)は、お客様の「移動したい」という欲求を起点に、地図データ、車載センサーデータ、顧客行動データなどを結びつけて新しいサービスを作り上げていく動きだと捉えることができます。

|

|

ともすれば、ラストワンマイル(目的地への到達するための最後の移動手段)や自動運転といったテクノロジーに目を奪われがちですが、お客様起点のサービスを作り上げるという本質を見失ってはいけません。最新テクノロジーよりも、役立つデータをより多く持っている企業の方が、顧客の本来の欲求に寄り添った価値やサービスを生み出すことができ、生き残れる時代となっているのです。

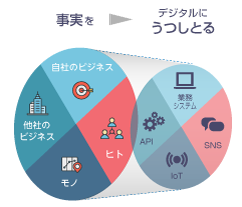

データとは、世の中の事実をデジタルでうつしとったものです。データによって、お客様の事実と自社やパートナー企業の事実を知ることができます。データが事実に基づいているからこそ、ビジネスの先を読むことができます。DXの推進において、データがビジネスを変革し、お客様や社員に価値ある体験を届ける源泉となるのです。

|

|

DXでは、失敗を受容することで前進するフェイルファストを基本に戦略が立てられることが珍しくありません。しかし、サービスは立ち上げて終わりではありません。1つのサービスを展開し成長させるためにもデータ活用による軌道修正が欠かせません。

サービスが乱立していくと、データ自体が散在し、そのデータを十分に活用できないばかりか、データの維持や保守に時間がとられ、将来的にサービスの継続さえ滞ってしまうかもしれません。データの品質を維持・向上するための考え方としてデータ活用のサイクルを紹介します。

企業には、業務の事実を写し取ったデータが業務システムの中に存在しています。また、ビジネス環境の変化により世の中で起きている事実もデータとしてうつしとられるようになりました。DXを推進するには、この二つのデータを融合して活用することが必要です。

|

|---|

スマートデバイスやSNSによってつながるようになった「ヒト」、IoTやデジタルツインといった技術によって事実がデータ化される「モノ」、データ取引やオープンAPI等によってつながった複数企業の共生関係によって利益がもたらされる「エコシステム(他社のビジネス)」もデータをうつしとる対象となります。

データ活用のために、企業が管理しなければならないデータは、従来の業務データに加え、DXの実践により外界からうつしとられたデータへと広がっています。データ活用の目的も、従来のようにKPIを見える化し、企業のPDCAサイクルを回していくだけのものではなくなりました。「ヒト」のデータによって、より顧客の行動を詳しく知ることで、顧客の変化を捉え、顧客の行動を予測することができるようになります。また、「モノ」のデータによって、設備や商品の変化に気づき、次に起こる状態が予知できるようになります。

つまり、データを活用することで、次に起きる事実を先取りし、先手のアクションにつなげ、次に起きる事実そのものであるお客様の体験を満足に変えたり、マネタイズやファン化など自社のビジネスにとって都合の良い状態に変えていくことができるのです。

アシストは、このような実ビジネスへのフィードバックを伴ったサイクルをデータ活用のサイクルと呼んでいます。

|

|

顧客の行動を起点としたビジネスを回し続けながら、複数のDXを企画し、新たなサービスを立ち上げていくと、管理する対象のデータは広がっていきます。

フェイルファストのDX施策では、個別最適が次々と積み重ねられていく一方で、企業全体として管理すべきデータは増え続けていきます。DXのサービスの間でも、データの重複や品質の劣化、大量のストレージを維持するためのコストの増加といったマイナス面も見逃すことはできません。

|

|

また、既存の業務システムとDXのサービスで利用するデータの整合性も維持しなければなりません。特に顧客や商品に関わるデータの統制が効いていないと、顧客体験の一貫性や利便性、セキュリティが損なわれるばかりか、企業内の内部統制や業務自動化にも支障をきたします。

これらは、DXアプローチの落とし穴だと言えます。こうした状況に対処するためには、サービスや業務システムの機能について議論するのではなく、純粋にデータそのものの視点で考え、データの管理面、品質面における課題を明確にして組織的に取り組むことが必要になるでしょう。

DXの推進において、データにまつわる課題への対応は、新たなサービスの立ち上げを担う役割の他に、データ利活用を推進する役割や、データマネジメント(データの品質を高め、経営資産とする活動)を担う役割の三者の利害関係の調整を図ることになります。

安心して使える資産としてデータを「ととのえる」ことが、データ活用のサイクルを回し続ける上で必要となるのです。

|

|

新たなサービス立ち上げを担う役割、データ利活用を推進する役割、データマネジメントを担う役割など異なる役割間での調整を容易にするには共通言語が必要です。ここでは共通言語としての概念データモデルについて紹介します。

DX施策によるサービスがあるからといって、既存のシステムがなくなるわけではありません。DX自体も、顧客サービスの立ち上げを指す場合もあれば、社内の働き方改革に関わる既存のシステムや業務を変えていく取り組みまでも含むこともあります。

DXへのアプローチの落とし穴に陥らないために、複数DXのサービス、業務システムをまたいだデータの課題を純粋にデータそのものの視点から考える方法として概念データモデルがあります。

概念データモデルを共通言語とすることで、新たなサービス立ち上げを担う役割、データ利活用を推進する役割、データマネジメントを担う役割の三者間の調整が容易になります。

新サービスと既存システムの組み合わせを考えてみます。消費者が利用するスマートデバイスのデータと既存システムのCRMのデータを参照し、顧客の行動データと業務データを組み合わせると、顧客とのタッチポイントをより強くできるのではないかという課題に気づくかもしれません。その他、IoTデータからの機械学習によって生産設備の異常検知を行うだけでなく、その結果を生産計画や在庫の最適化に反映させることでサプライチェーンを最適化し、顧客とのビジネスチャンスの損失を防げるのではないかなど、データ活用の新たな課題を考えることもできます。

また、複数のDXサービス間のデータ課題を考えるためにも概念データモデルは有用です。

例えば、顧客体験のデータやIoTセンサーのデータなど、新しいサービスが追加されるごとに扱うべきデータは増加します。概念データモデルがあれば、それらのデータがどこで利用されているのか、どのサービスで共用されているのか、一目瞭然に分かります。

|

|

概念データモデルによって、データの全体像を俯瞰することができるため、データの視点からデータマネジメントを担う役割、データ活用を推進する役割、サービスの企画・開発に関わる役割の3つの利害関係者間でデータの課題を共有することができます。

これにより、無駄なデータへの投資や、品質の劣化を招くデータの増殖、データのサイロ化や個人情報保護といったデータに関わる課題にも気づくことができるようになります。結果として顧客のサービスレベルの維持・向上につながるのです。

|

|

DXの本質は、お客様起点のデータによる事業改革です。

顧客へのDXのサービス提供は、素早く始めてうまくいったものだけを大きく育てるスタイルが適しています。クラウド環境がデフォルトであり、スピード開発と段階的リリース、運用監視を繰り返しながら、サービス自体の拡張を図っていくDevOpsの考えに基づいて行われることが一般的です。

概念データモデルは、自社の業務プロセスで発生するデータに加え、DXで扱う様々なデータの課題を利害関係者間で合意形成しやすくするための共通言語です。顧客や社員に新たなサービスを提供し続けても、概念データモデルという、データに関わる利害関係者間の共通言語があれば、データ全体のサイロ化や劣化に対処する手立てを考えることができ、データを無駄な資源にするのではなく、長期的に使い続け、将来の資産としてデータを残すことができます。

顧客により早く近づくために、サービス開発を迅速に進めながら、データを資産化することこそが、データによる事業改革であるDXの両輪であると考えています。

|

|

|

|

矢野 勝彦

|

アシストでは、日本の顧客企業に役立つ商材の発掘・調査をあらゆる製品分野において行っています。今回はその中でも「人と組織」に焦点をあてた最新テクノロジーについてご紹介します。

まずは一般的な対話型の生成AIを全社で利用開始されたお客様が増えてきた印象ですが、次は社内の知識を活用したいというニーズが高まっています。今回は、生成AIとの付き合い方が見えてきた中、それをどう活かし企業の付加価値につなげるのかについて語ります。

「目利きのアシスト」を自負する我々が、どのように製品と出会い、お客様の元へ届けてきたのでしょうか。また、メーカーとの関係性はどうなのでしょう。今回は、2014年より取り扱いを開始させていただいた「Zabbix」とのヒストリーをご紹介します。