異文化の対立を乗り越え見出した デジタル人材育成の最適解

|

|

株式会社クレディセゾン(以下、クレディセゾン)では2019年からデジタルトランスフォーメーション(DX)を本格的に推進しています。その取り組みを牽引するのは、外資ITでシリコンバレー勤務、国内ベンチャーCEO、国内SIerのCTOという多彩な経験を経て、現在クレディセゾンの 取締役専務執行役員 CTO兼CIOを務める小野和俊氏です。異文化が混在するデジタル組織におけるプロジェクトの進め方やデジタル人材育成のあるべき姿について、小野氏の経験談を通して探っていきます。

HEADLINE

デジタル改革を妨げていた「負のスパイラル」

クレジットカードや住宅ローンなど金融事業で知られるクレディセゾンは72年の歴史を持つ日本企業です。クレジットカード事業では国内を代表する企業の1社として高いシェアを誇る一方で、ある課題を抱えていました。

2008年頃から同社は、3年間で基幹システムを更改しようと着手しましたが、2回の延伸を経て、最終的にリリースにこぎ着けたのは10年後のことでした。この変化の激しい時代に、デジタル化や顧客サービスなどに関する本質的なシステム変革が10年間停滞してしまったのです。

それだけではありません。同社にはIT部門は存在していたものの、内製でプログラムを開発するスキルを有する人材がおらず、システムの大半を外部のベンダーに依存していたのです。IT部門の役割は事業部門と外部ベンダーの「橋渡し役」にすぎませんでした。

小野 氏

小野 氏

基幹システム更改に2,000億円以上を費やした結果、IT部門に課せられたのは「IT費用をいかに削減するか」という命題ばかりでした。外部ベンダー側も、低コストの中で優秀な人材を満足にアサインできなくなり、その結果として戦略的な取り組みが遅れ、洗練されたシステムからさらに遠ざかるという「負のスパイラル」に直面していたのです。

段階的なカルチャーの融合を試みる

クレディセゾンの金融事業の変革が「待ったなし」の2019年。白羽の矢を立てられたのがシリコンバレー勤務や国内ベンチャー立ち上げを経験してきた小野氏でした。当時、グループ会社のセゾン情報システムズで常務CTOを務めていた小野氏はクレディセゾンに移籍。まず第1フェーズとしてデジタル組織の立ち上げに着手しました。

小野氏

小野氏

外部ベンダーに完全に依存していながらもITコスト削減が求められている状況では、すぐにそれまでのやり方を変えたり、全面否定したりするのは得策ではありません。そこで既存のIT部門を残しつつ新しく作ったデジタル部門で「アジャイル」、「内製」など、小規模ながらも「理想的なやり方」を実践することにしました。旧来のIT部門が約200人であったのに対し、デジタル部門は完全にゼロからのスタートでした。

しかし、デジタル組織を立ち上げただけでは、旧来のIT部門とは距離が出来てしまいます。そこで小野氏が始めたのが、組織間連携の強化でした。デジタル部門から徐々に成功事例が出始めたタイミングで、従来のカルチャーを否定することなく緩やかな交流を始めました。最終的には2021年10月に両部門を統合し、お互いの強みをかけあわせ、使い分けていく「グラデーション組織」を目指しました。

もっとも、この変更は最初から順風満帆に進んだわけではありません。突然の内製化開発に伴うIT部門内での戸惑いはもちろん、スピードや柔軟性を重視するデジタル部門と、安定性を重視するIT部門の価値観の違いは対立を引き起こします。この他にも特に小野氏を悩ませたのは、外部ベンダー依存が長く続く中で染みついた「発注者しぐさ」でした。

小野氏

小野氏

せっかく内製のチームを作っても、開発の依頼先が外注から「内注」に変わっただけでは内製開発の真の価値を享受できません。IT部門側の「仕様を考えるから、開発はよろしく」、「安い値段でお願い」という「しぐさ」を根本的に変えてもらう必要がありました。ここはかなり苦労したところで、改善するのに2年ぐらいの期間を要しました。

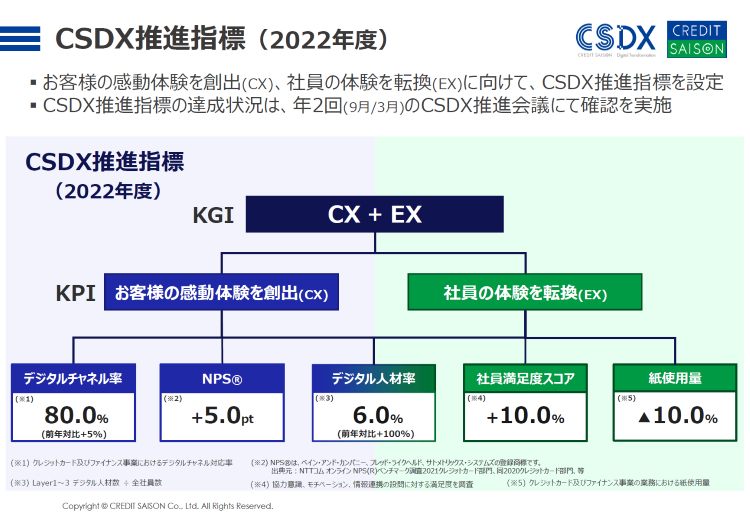

「DX」に欠かせない「CXとEX」

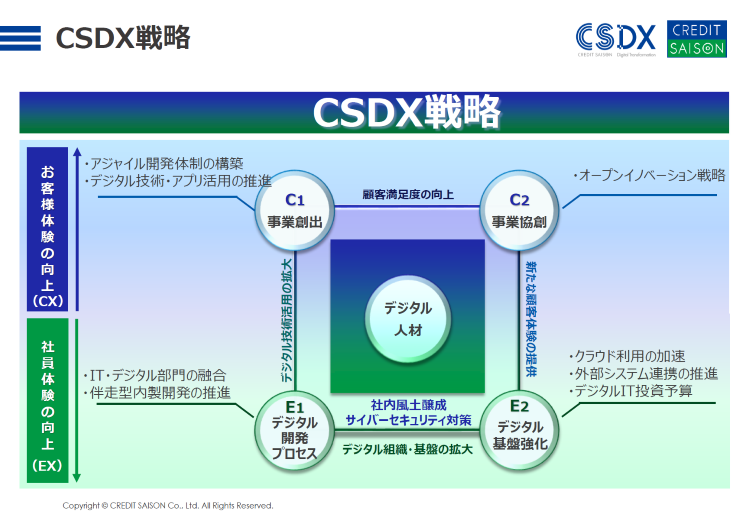

このような第1フェーズの課題に対処しながら組織づくりを進め、ある程度の形が出来上がった2021年。同年9月には、本格的なDX戦略を策定しました。これが「CSDX(CREDIT SAISON Digital Transformation)戦略」です。そのビジョンとは、顧客の感動体験を創出する「CX(Customer Experience)」と従業員の体験を転換する「EX(Employee Experience)」を両輪として掲げるものです。さらに、CXでは「C1 事業創出」のアプローチとオープンイノベーションを狙った「C2 事業協創」の二つを軸に、EXでは「E1 デジタル開発プロセス」と「E2 デジタル基盤強化」の二つの軸を据え、合計四つの柱から取り組みを進めています。

|

|

小野 氏

小野 氏

DXの取り組みは、ややもすると新技術の濫用や技術ありきの議論に陥りがちです。そこで新しい取り組みがCXとEXのどちらかに本当に寄与するのか、そしてどの程度寄与するのかを、議論する際に常に振り返ることができるようにしています。またわれわれは人材についても非常に重視しており、デジタル人材は戦略のど真ん中の柱に位置付けています。

デジタル組織には「バイモーダル戦略」が必要

デジタル組織やデジタル人材を考えるにあたり、小野氏は「バイモーダル」という考え方が非常に重要だと強調します。モード1は、従来のウォータフォール的な世界観の考え方であり、大手SIerが行うような大規模なプロジェクト開発に向いています。一方のモード2は、アジャイルの手法でベンチャー企業が素早く革新的なアプリケーションを創出する際に求められる考え方です。

|

|

小野 氏

小野 氏

これらの二つの考え方は、本来であればそれぞれの強みをリスペクトしあって相乗効果を出すべきなのですが、実際には常識が違い過ぎるために相容れない関係に陥りがちです。外見一つにしても、スーツを着て仕事するのがあたり前なモード1人材に対して、モード2人材はTシャツ・短パンがごく普通の世界です。上意下達でルールが厳格なモード1に対してモード2人材が苦言を呈すでしょうし、自由で柔軟だけれどもコンプライアンスやリスク対策が甘くなりがちなモード2を、モード1人材は受け入れがたいでしょう。何らかの対立は避けられず、ここではコンフリクトマネジメントが必要です。

デジタル組織を構築する際に障壁となるのが、この人材の問題です。モード1のカルチャーを中心とする企業は、たとえデジタル人材の求人を出しても、モード1で認知されているためモード2の人材を集めることは簡単ではありません。そもそもの母集団形成が難しいのです。

運よくモード2の人材が採用面接に至ったとしても、採用する側がモード2人材を正しく評価できなかったり応募者もギャップを感じたりしてしまいます。またせっかく入社したとしても、カルチャーの違いに馴染むことができず長続きしないのだと小野氏は言います。

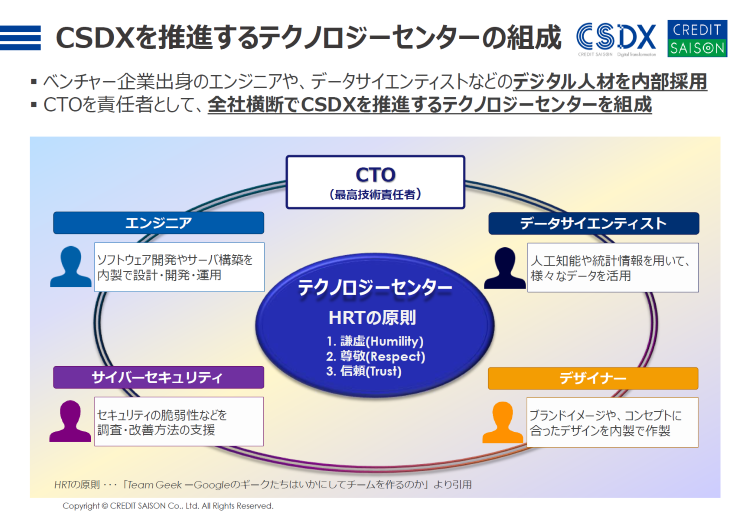

異文化の対立を緩和する上で重要な「HRTの原則」

デジタル人材を採用して理想的な組織を築き上げることが容易ではない中、クレディセゾンはどのような取り組みを行ったのでしょうか。同社ではまず、2019年に「テクノロジーセンター」を創設しました。モード1一色の会社であったため、モード2のエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティスペシャリスト、デザイナーといった人材の採用を進めたのです。

小野 氏

小野 氏

ところが、このモード2のデジタル人材同士も対立します。その道のエキスパートとしてプロ意識が強いためにお互いが譲らず、例えるなら「猛獣園」のような環境です。つまり、デジタル人材同士の間でも、モード1と2の間でも、コンフリクトマネジメントが必須になるわけです。そこで極めて重要になるのが、「HRT(ハート)の原則」です。

|

|

HRTの原則とは、Googleが重要視する考え方の一つとして知られるもので、Hは謙虚(Humility)、Rは尊敬(Respect)、Tは信頼(Trust)のことです。プロジェクトのステークホルダーの間で、このHRTの原則が守られているチームほど成功する確率が高いと小野氏は紹介します。また、これらは「和の精神」に通じるものであり、日本人になじみやすい考え方ではないかというのが小野氏の見解です。

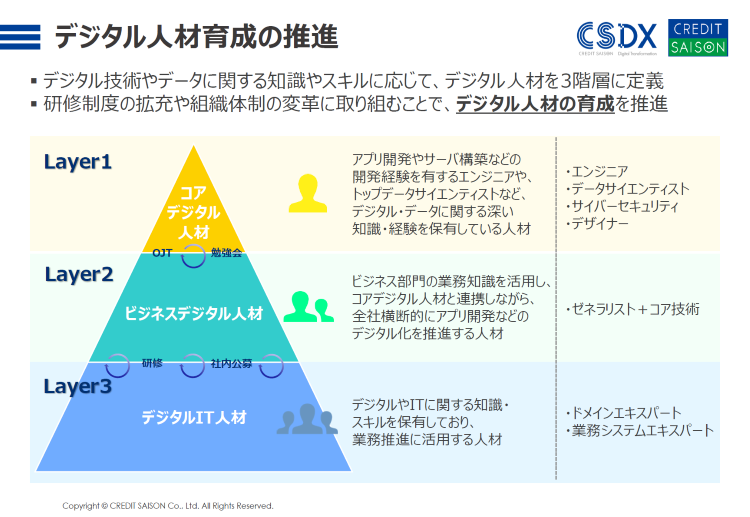

デジタル人材育成は三つのレイヤーで考える

2019年に立ち上げたテクノロジーセンターでは、下図のように、三つのレイヤーでデジタル人材を定義し、育成に取り組んでいます。

|

|

小野氏は、このうちレイヤー2が非常に重要だと強調します。クレディセゾンでは社内公募を行っており、デジタルに興味のある総合職は、面談や試験を経てテクノロジーセンターへの移籍が可能です。移籍後は2ヵ月程度をかけて、プログラミングの「いろは」から基本情報技術者試験レベルの知識を習得し、その後はOJTを経て本格的に業務を担当していきます。

小野 氏

小野 氏

集まった人材は年齢の幅が広く、20代前半から50代までいます。総合職としての社歴が長ければ、それだけ社内のつながりも豊富で、「うちの部門のシステムが大変でさ、一緒に作れないかな?」といった相談がとてもしやすい存在になります。また、業務知識があるため、出来上がったシステムの「空振り」がほとんど起きません。本当に現場やお客様の役に立つ「刺さるシステム」を高い精度で作っていくためには欠かせない存在です。

こうした人材の融合や組織の分類などを着実に整備しながら、クレディセゾンでは、デジタル組織の強化を進めています。ゆくゆくは、デジタル人材を1000人規模まで拡大させ、従業員の20%を占める割合にまで高めていく予定です。

小野 氏

小野 氏

2019年3月以来、デジタル人材の採用と育成を行ってきましたが、ゼロから立ち上げて今では内製のチームだけで約100人にまで拡大しました。この間、辞めたデジタル人材はゼロです。このように成果が出ているのは、バイモーダル、HRTの原則、伴走型内製開発などによって、お互いリスペクトし合い気持ちよく働ける職場づくりが出来てきたからではないかと思っています。

四つの領域からDX化を着実に前進

先述したように、クレディセゾンのCSDX戦略では、E1 デジタル開発プロセス、E2 デジタル基盤強化、C1 事業創出、C2 事業協創の四つを柱に、現在も変革への歩みを進めています。

小野 氏

小野 氏

E1 デジタル開発プロセスの柱では、デジタル部門とIT部門の融合をさらに強化し、バイモーダル体制でのモード1、モード2双方に対応可能な組織を実現するとともに、ビジネス部門とデジタル部門の関係においてもシステムを要望する側と作る側ではなく、利用者が望む適切なシステムを両者それぞれの視点から意見を出し合って考え抜く「伴走型内製開発」へとシフトしつつあります。

E2 デジタル基盤強化で目下進めているのが、クラウド利用の加速です。2025年までに8割のシステムをクラウドへ移行しようと計画をしています。

さらにC1 事業創出、C2 事業協創も順調に進んでいるといいます。アジャイル開発体制の構築やクレジットカード管理アプリの完全内製化により、新たなサービスやクレジットカードを次々とローンチし、顧客体験強化を推進しています。また、国内拠点および海外拠点にコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を設立するなど、オープンイノベーション戦略も推進しています。

なおクレディセゾンでは、こうしたデジタル化の取り組みを全社レベルでの利益創出へとつなげるため、現在では「CSDX推進会議」という重要会議体を設定しています。

|

|

小野 氏

小野 氏

毎月1回、社長以下のほぼ全ての役員が出席して、今のデジタル化の進捗を確認しつつ、追加で検討するべき事項を議論しています。KPIなどの様々な推進指標を計測し、その達成状況を都度会議で確認しています。

ここまで数々の施策を講じてきたクレディセゾンですが、DX戦略を加速する取り組みや人材育成は現在も続いています。小野氏が解説したような理想的な体制は、試行錯誤を経て長い期間で作り上げたものであり、もちろん、そこへ一足飛びに到達することは難しいでしょう。

しかし、デジタルがビジネスと切っても切れない関係にある現在、どの企業もちゅうちょしている時間はありません。目先の業務改善だけではなく、カルチャーの融合や変革を伴う「真の改革」に向けて、今こそ取り組みを強化するべきだといえるでしょう。

(本稿は、アシスト主催で2022年7月に開催した「アシストフォーラム」のセッションを基にした記事です。)