アシストカレッジが拓く、新たな学びの形とは?~デジタル人材育成とビジネス成功を支援する「学びの場」の全貌~

アシストの人材育成支援ブランドである「アシストカレッジ」について、執行役員 CX本部 アシストカレッジ校長 星博と、CX本部 担当統括部長 中尾昭彦にインタビューを行いました。

アシストカレッジとは何か

- アシストカレッジとは、どういったものなのでしょうか。

星:アシストカレッジは、お客様のデジタル人材育成とビジネスの成功を支援するための学びの機会と場を提供するものです。アシストが行っている研修やサービスを整理し、そのコンセプトをどうお伝えしていくかといった点も含め、実践的に取り組んでいます。

- 星さん、中尾さんの現在の役割を教えていただけますか。

星:私はアシストカレッジの校長として、会社の研修事業全般の責任者を務めています。

中尾:私はアシストカレッジの担当として、「アシストカレッジ総合シラバスガイド」という学びのガイドラインの作成や編集を取りまとめています。また、お客様からの人材育成に関する相談対応、さらには各社の人材育成責任者との交流・意見交換も担当しています。

立ち上げの背景

- アシストでは既に長年にわたり取り扱い製品の研修事業を行っていますが、今回改めてアシストカレッジを立ち上げた背景について教えてください。

星:アシストカレッジは、お客様との関係づくりや社員育成の支援を目的としています。現在、多くの企業で社員育成やIT人材不足への対応が大きな課題になっています。特にDX人材の育成は重要なテーマです。

アシストは長年、パッケージソフトウェアの販売と併せて研修サービスを提供してきました。その実績やノウハウを活かし、ツール提供にとどまらずお客様の社員育成にも貢献していくことで、CX活動の一翼を担い、さらにお役立ちを実現するために、2024年からアシストカレッジの活動を始めました。

アシストカレッジの特徴

執行役員CX本部

アシストカレッジ校長

星博

- アシストカレッジの特徴について教えてください。

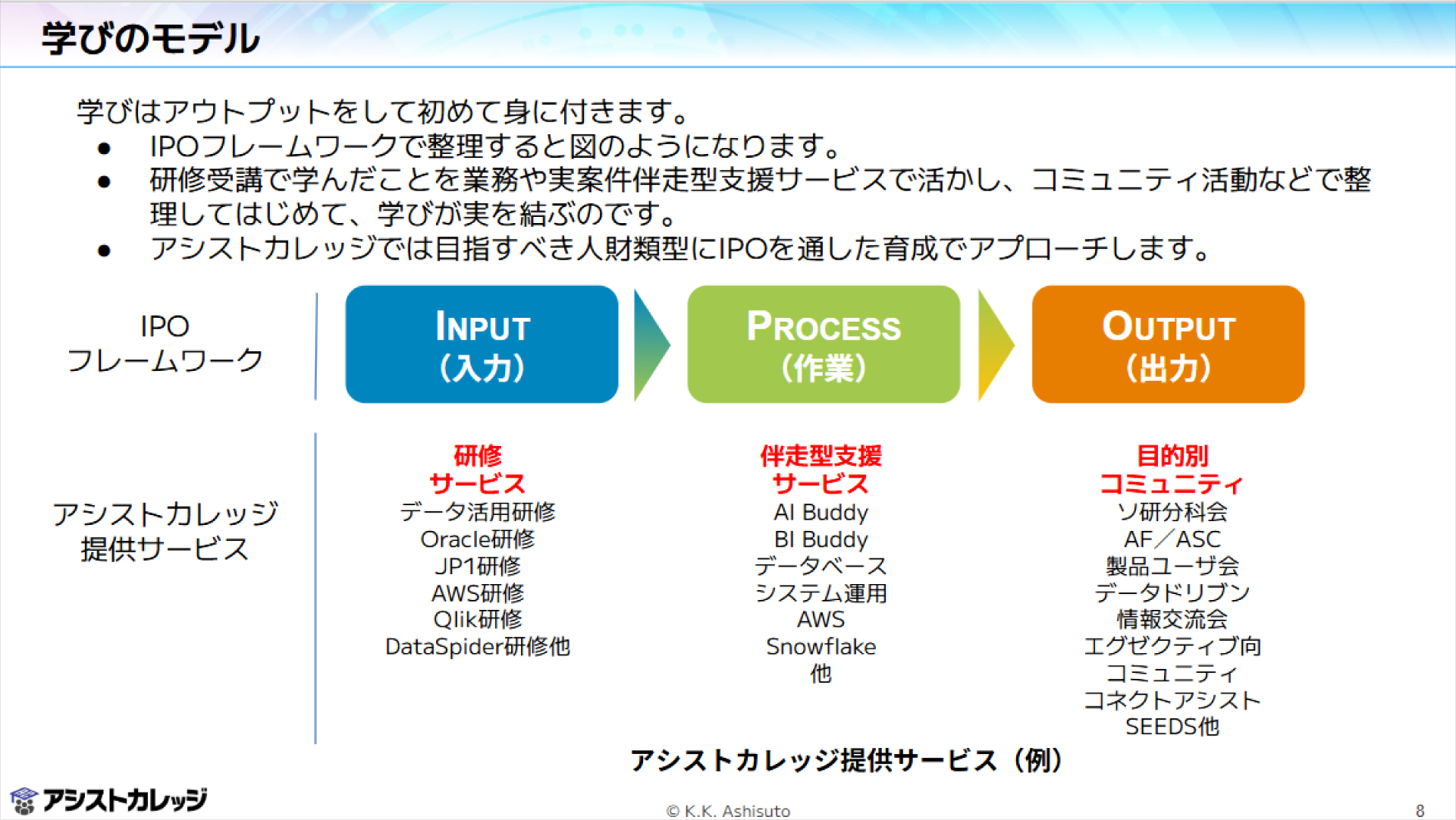

星:アシストカレッジのサービスは、研修が大きな柱ではありますが、それだけではありません。伴走型の支援サービスやコミュニティといった仕組みも含めて「三位一体」でお客様に提供しているのが大きな特徴です。

インプット(Input): 知識を学ぶ研修

プロセス(Process): 実践を支える伴走型支援

アウトプット(Output): 学びを定着させるコミュニティ

この3つの頭文字を取って「学びのIPOフレームワーク」と呼んでいます。

単なる知識の習得にとどまらず、ビジネスの成果につながる人材育成を支援することが、このフレームワークの狙いであり、お客様のIT人材やデジタル人材の育成に寄与できるよう取り組んでいます。

学びのIPOフレームワーク

- 「学びのフレームワーク」のそれぞれについてお聞きします。まず研修サービスについて具体的に教えていただけますか。

星:製品研修については、昨年の年間受講者数が3,833名でした。受講者の満足度は94.9%という高い評価をいただいています。

定期コースでは、約100名の社員が講師として対応できる体制を整えています。内容も、長年の販売やサポートで培った豊富な経験とノウハウをもとに、単なる知識伝達にとどまらず、「使いこなし」 に重点を置いた実践的なカリキュラムを提供し、トラブル対応のスキルも身につけられるような構成にしています。例えば

入門編:新しくシステム担当となった方には、製品を使うだけでなく、業務効率化や成果の出し方も学んでいただく。

実践編:安定したサービスを提供するために、カスタマイズやチューニングなど、より効果的な活用法を習得してもらう。もしもの時には迅速なトラブル対応・サービス再開ができるようになることを目指す。

マネージャーの方からお聞きする、研修効果の測定や、研修後の実践活用、体系的な育成や学習意欲の維持・向上といった課題にも対応できるよう、お客様の目的に応じてカスタマイズした研修も行っています。一社向け研修では、受講後に理解度や満足度をまとめたレポートを提供し、効果測定に役立てていただいています。

- 研修の対象となる製品や分野はどういったものですか。

星:中心となるのは、やはり弊社で取り扱う製品です。多いのはデータベースの OracleDatabaseや PostgreSQL、運用管理の JP1、それからBI製品の Qlik や WebFOCUS 、最近だとAWSなどのニーズも増えてきています。

図1:アシストカレッジ学びのIPOフレームワーク

- 伴走型支援サービスについて伺います。これはどのような目的で提供されているのでしょうか。具体的なサービス例も教えてください。

中尾:伴走型支援サービスは、特に人材育成の観点からお客様のニーズが高まっている分野です。近年はeラーニングの普及で研修の「インプット」メニューが充実してきており、「知識は十分ある」状態のお客様も増えています。その中で求められているのが「実践の機会」や「経験を積む場」です。

アシストがお客様の実践の機会に伴走することでの「安心感」も評価いただいています。

そもそも伴走型支援サービスは、アシストが取り扱う製品の技術支援サービスとして長年行ってきた「スキルトランスファー型支援」の取り組みがベースになっています。アシストが持つノウハウを惜しみなく提供し、お客様が自走できるように支援する。それを研修と実務の間をつなぐ形で提供しているのが、この伴走型支援サービスです。

- 例えば研修を受けた後、自社環境で実装を行う際に、アシストの技術者と一緒に取り組むようなイメージでしょうか。

中尾:実践の機会ですので必ずしも研修内容と一致しているわけではありませんが、お客様のプロジェクトの中にアシストが参画し、一緒に作業しながらノウハウを提供し、お客様が自走できるように支援します。データベース、運用セキュリティやデータ活用、クラウド、AIなど、幅広い領域で同様のサービスをご提供しています。

図2:実践を支える伴走型支援サービス

- 目的別コミュニティについて教えてください。他社と交流できるユニークなサービスと聞いていますが、どのような企業が参加し、どんなメリットを得ているのでしょうか。

中尾:目的別コミュニティにはいくつか種類があります。製品のユーザー会や、お客様同士をつなぐ「コネクトアシスト」、業種やIT分野ごとの情報交流会などです。

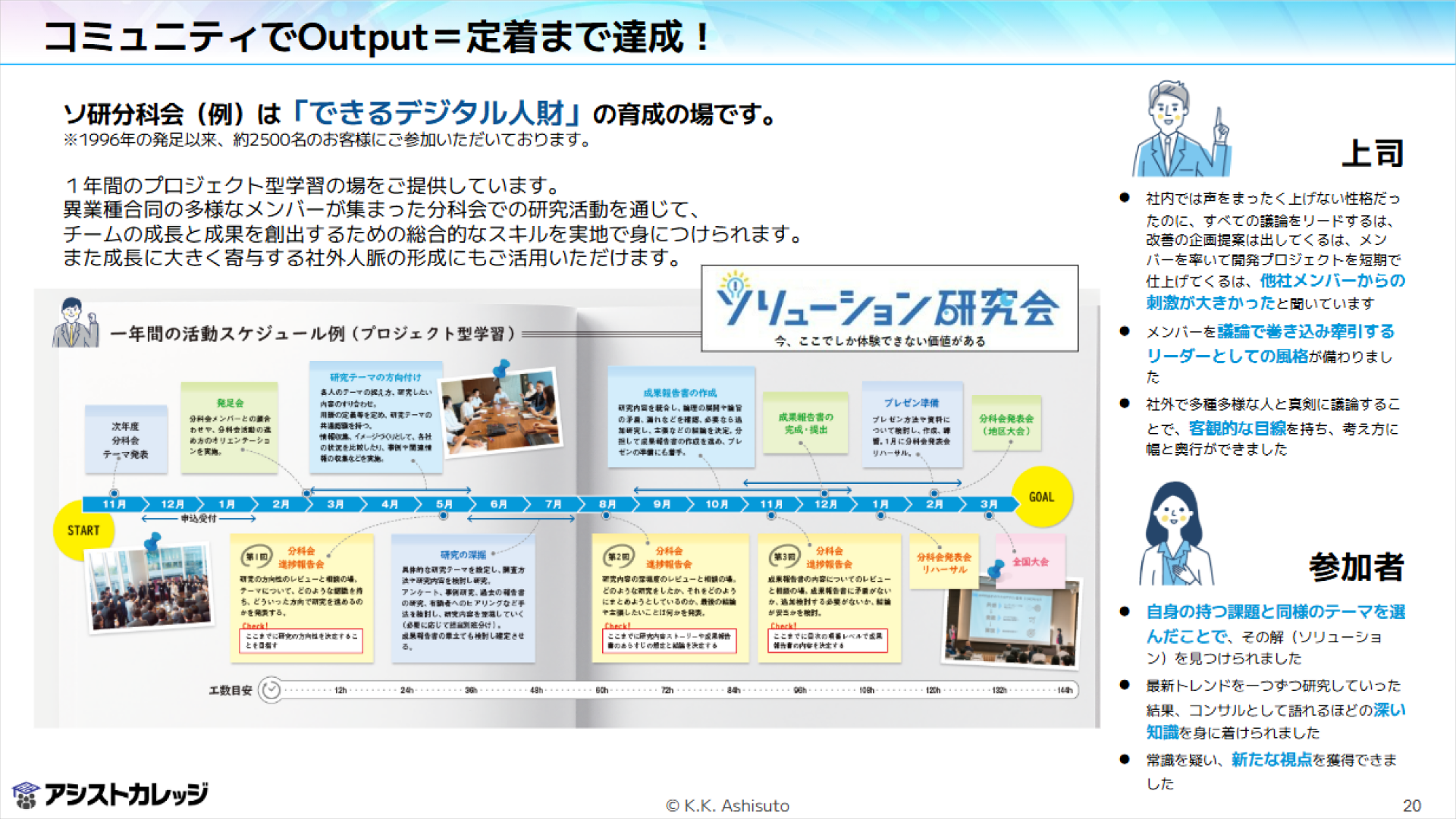

その中でも一番大きなコミュニティが「ソリューション研究会」で、会員であるアシストのお客様が主体となって活動する研究会です。これは年間を通じたプロジェクト型の実践学習の場で、若手からリーダークラスまで幅広い層にご参加いただいています。

ITトレンド活用や自社の課題解決のためのヒントを得たい方が、共通の目的に向かって研究する場です。技術的な知見だけでなく、若手の方であれば、他社の方々と議論することで視野が広がったり、他流試合により自身の力量を肌で感じることができます。また、リーダークラスの方であれば、客観的な視点やプロジェクト推進力を得て、「リーダーとして成長した」と上司から評価されるケースも多くあります。こうした機会は成長の場として、単なる研修では得られない貴重な成長の場だと考えています。

- ソリューション研究会はかなり歴史があるようですね。

星:はい。発足は1996年で、延べ2,500名以上に参加いただき、30年近く続いています。毎年、その時々のテーマに沿った研究や成果発表を行い、全国一位になったチームの論文が情報処理学会の会誌に採録されたり、情報処理推進機構(IPA)の取材を受けるなど、外部団体とも提携しています。

DX SQUARE掲載記事 情報処理学会掲載記事(外部サイト)

- 外部での発表の場があるのは大きいですね。

星:そうですね。お客様同士の交流や発表の場を通じて人が成長し、その取り組み自体が外部からも認められている。アシストカレッジの「アウトプット」の代表的な活動だと思っています。

図3:学びを定着させるコミュニティ「ソリューション研究会」

- アシストカレッジの基盤となるIPOフレームワークについては理解できました。実際にお客様からの相談は増えていますか?

中尾:はい。営業からも「社員育成に関して提案できるものはないか」と相談を受けることが増えました。

既に20社以上から相談をいただいていて、キャリア開発やマイスター制度、人材類型策定、資格補助まで幅広いテーマを扱っています。

- 具体的にはどのように提案を進めるのでしょうか。

中尾:まずお客様からは「人材育成で悩んでいる」「アシストでの取り組みを教えてほしい」というご相談を受けるところから始まることが多いです。

例としてお悩みが「研修計画の策定、見直し」などであればお客様が求める人材像や成果を伺い、それに合わせて研修や伴走支援を設計・提案します。場合によってはパートナー企業とも連携し、人材戦略策定のご支援なども提案可能です。

象徴的な事例

- これまでのアシストカレッジの取り組みの中で、象徴的な事例があれば教えてください。

CX本部 担当統括部長 中尾昭彦

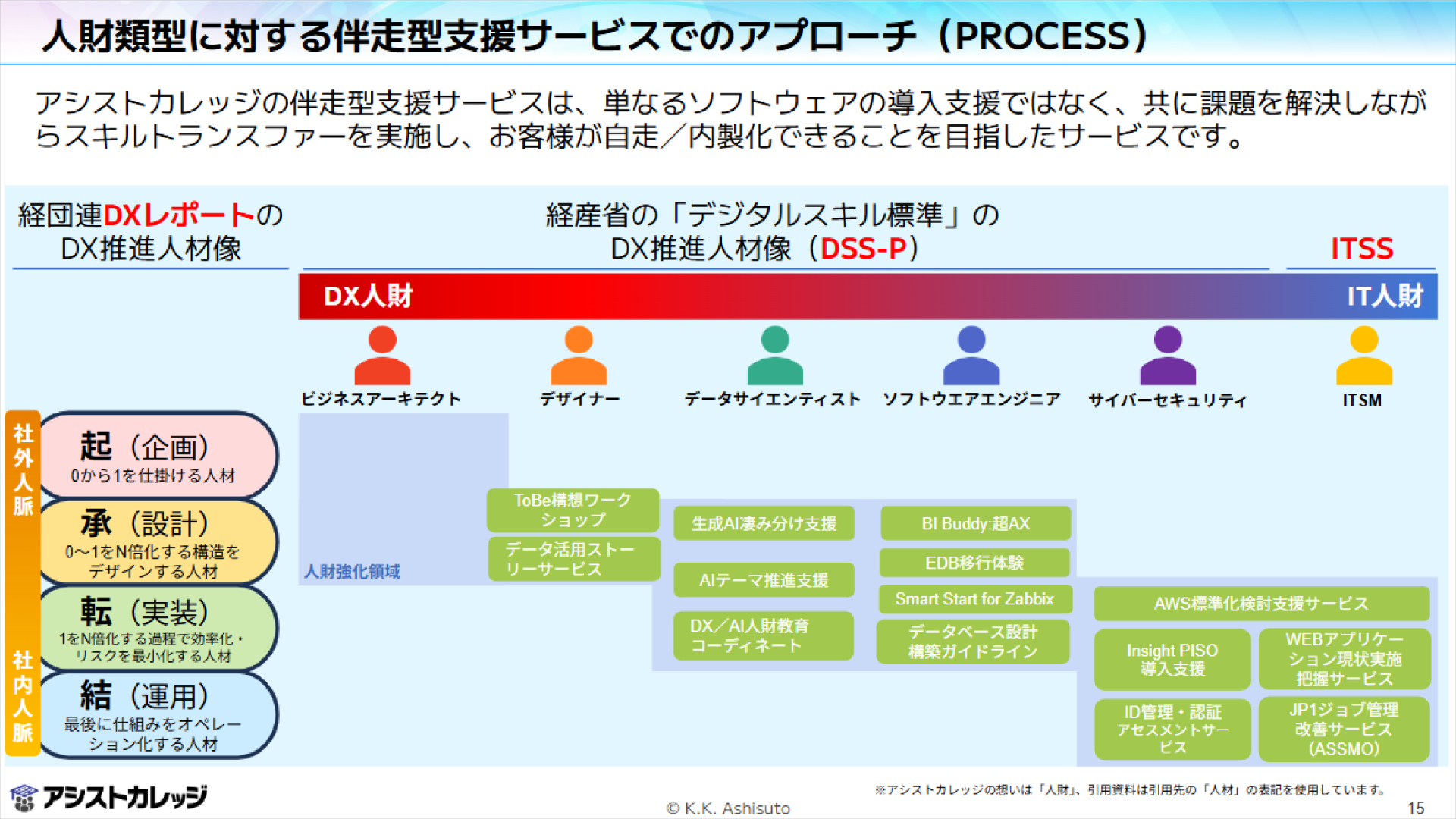

中尾:象徴的な事例として挙げられるのが「DX人材育成」です。これは多くのお客様の中期経営計画にも組み込まれており、トップダウンで「DX人材を育てたい」というご相談をいただくケースが増えています。

アシストでは、他社の事例やこれまでの支援経験を参考にしながら、お客様の求める人材像を明確にし、ターゲット層を定義します。そして、数年単位で段階的に育成を進めるプランを提案します。DX人材は短期的に育成できるものではありませんので、複数のフェーズに分けて取り組む必要があります。

その中では、DX推進を担うコア人材だけでなく、全社員のデジタルリテラシーをどう高めていくかといった観点も含まれます。アシストはプランニングから伴走まで支援し、お客様自身がDX課題を解決できるようになることを目指しています。

- こうした相談は、どのような立場の方からいただくことが多いですか。

星:多いのはシステム部門の責任者の方ですね。ただ、経営層から直接ご相談いただくケースもあります。ミッションとしては人材育成や開発を担う部門の方からのご相談が増えています。

- 最後に、今後アシストカレッジのサービス活用を検討している企業や、人材育成担当者へメッセージをお願いします。

中尾:これまでは製品研修が中心でしたが、今後は人材育成全般についてもぜひご相談ください。課題の整理から一緒に考え、最適なご提案をしてまいります。

星:アシストカレッジのコンセプトは「もっと知りたい」「なりたい」「極めたい」という思いを支援することです。

お客様が「アシストに相談してみよう」と思っていただける存在になるよう、これからも努力を続けたいと思います。ぜひお気軽にご相談ください。

- より多くのお客様からご相談いただけるよう、我々社員も成長しないといけないですね。

本日はありがとうございました。これでインタビューを終了します。

インタビュー実施日:2025/09/19