学校の情報(校務システム)の「技術的セキュリティ」はEricomで対策

文部科学省が設置した教育情報セキュリティ対策推進チームでは、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の中で、昨今の標的型攻撃などに対応するため、総務省の「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」(平成27年11月24日)や、「教育情報セキュリティのための緊急提言」(「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」第5回(平成28年7月28日)取りまとめ)の考え方を参考とし、技術的対策を中心とした教育情報システム全体の強靭性向上のための方策を整理しました。

本ページでは方策の概要と、方策で求められている「ネットワークの分離」を実現するための「2つのアプローチ」についてご紹介します。

本ページの目次

方策の概要

教育情報システムの強靭性向上のための方策

方策の要旨は以下のようになっています。

(1) 機微情報に対するセキュリティ強化

① 校務系システムと学習系システムの分断

生徒から機微情報へのアクセスを制限するため、校務系システムと学習系システム間の通信経路の論理的

又は物理的な分離の徹底

② インターネットリスクからの分断(インターネット分離)

標的型攻撃等から機微情報を守るため、校務系システムとWeb閲覧やインターネットメールなどのシステム

との通信経路の論理的又は物理的な分離の徹底

③ 学習系システムへの機微情報保管禁止

(2) 学校単位で機微情報を管理するリスクの低減

① 教育委員会による校務系サーバの一元管理

② 学校のインターネット接続環境のセンター集約とセキュリティ対策強化

③ 校務系サーバ及び学習系サーバの機微情報の暗号化

(3) 教職員による人的な機微情報漏洩リスクの最小化

① 管理されたメディア以外の使用禁止

② メディアの暗号化

技術的セキュリティ

教育情報システム強靭性の向上のための方策を詳細に解説する「技術的セキュリティ」の項目は、以下のように分類されています。

・コンピュータ及びネットワークの管理

・アクセス制御

・システム開発、導入、保守等

・不正プログラム対策

・不正アクセス対策

・セキュリティ情報の収集

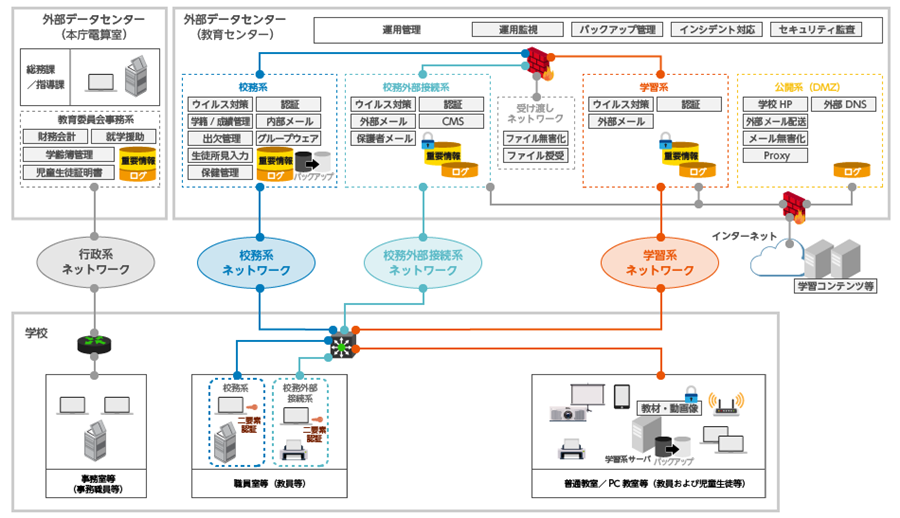

教育情報システム強靭性向上のための対策実施後、教育情報システムの全体像は、以下のようになります。

|

※教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの図を元にアシストが作成 |

この中で、標的型攻撃から機微情報を守るための対策が、「ネットワークの分離」です。

自治体がマイナンバーなどを守るために実施した「LGWAN※1接続系」と「インターネット接続系」の分離(インターネット分離)と同様に、教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおいても、「校務系システム」と「校務外部接続系システム」を分離するように求めています。

現段階では、校務系システムとインターネットは分離されていません。多くの機微情報を扱う教職員の端末、システムデータベース、ファイルサーバなどがインターネット側から攻撃されるリスクを抱えています。そこで、インターネットのWebブラウジングや、インターネットメール、保護者用のメール登録システム、CMSなどのインターネット接続が必要なシステムを、校務外部接続系システムとして他の校務系システムからネットワークを分離することで、機微情報の漏洩リスクを大幅に削減します。さらに、システム間で通信を行う場合は、ウィルス感染のない「無害化通信※2」を行うことを求めています。

- ※1Local Government Wide Area Networkの略

- ※2画面転送プロトコルを用いてリモート(校務外部接続系システム)のデスクトップやブラウザを校務系システムの端末から利用する(通信の無害化)ことと、インターネットメールの添付ファイルの削除やHTMLメールをテキストデータ化することによって校務系システムで閲覧可能にすること(メール無害化)の総称。

ネットワーク分離を行う際、校務用端末については以下のいずれかの対応が必要です。

① 校務系システム用と校務外部接続系システム用でそれぞれ端末を用意し、使い分ける

懸念材料:

「教職員の机上の端末設置スペースの確保」「端末のネットワーク機器の調達コスト」「端末数増加による運用管理」

「システムごとに業務が分断されることによる効率性の低下、残業時間の増加」

「許可されていないUSBメモリ等を使ったデータコピー等のルール外運用のリスク増大」など

② 校務系システムと校務外部接続系システムを仮想化技術で論理的に分離することで1台の端末を使用する

懸念材料:

「ITソリューションの導入コスト」「今までとの使い勝手の変化」

③ 職員室などに共有のインターネット接続用端末を用意し、校務用端末からはインターネット接続を不可とする

懸念材料:

上記①の懸念材料に加え、「校務用端末専用のセキュリティが確保された空間の設置コスト」

「自分の使いたい時に使えない場合がある」「教材作成等、インターネットと校務系システムの両方を使う業務が困難」など

画面転送(通信の無害化)によって分離されたシステムを1台の端末で利用可能にする2つのアプローチ

懸念材料が少ない②の方法でネットワークの分離を実現する、「2つのアプローチ」をご紹介します。

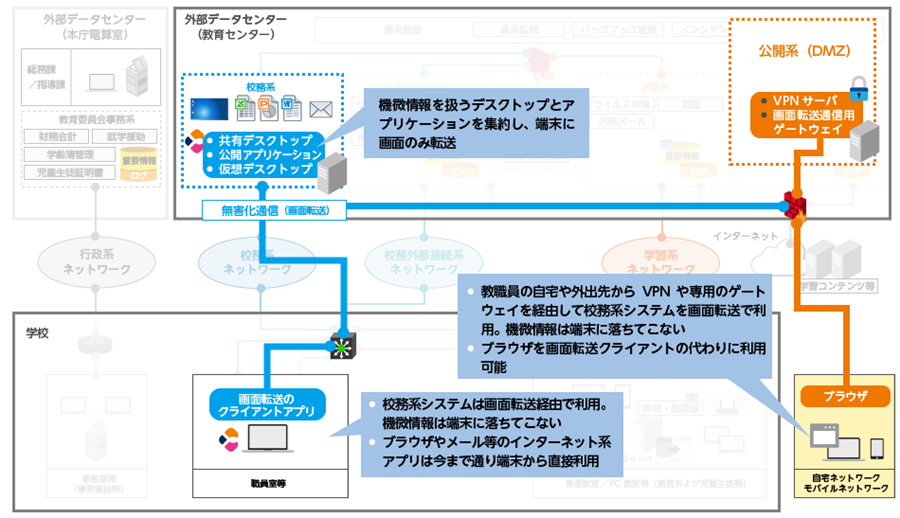

1.【Ericom Connect】テレワーク環境を含むあらゆる環境から公務系システムを利用可能に

|

※教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの図を元にアシストが作成 |

アシストが提供するEricom Connect は、教職員がインターネットを利用できる校務外部接続系ネットワークや、自宅や外出先の学校外ネットワークからでも安全に校務系システムを画面転送で利用できるようにします。

仕組み

学校の教職員端末にEricom Connectのクライアントソフトウェアを導入し、画面転送によって校務系システムを 利用します。校務系システム側の、校務支援システムやファイルサーバなどは仮想デスクトップ(VDI)、サーバ共有デスクトップ、または公開アプリケーションから利用できます。教職員の自宅や外出先から、モバイル端末や自宅の個人端末でアクセスする場合は、ブラウザを画面転送のクライアントとして利用できるため、端末側のソフトウェアなどのインストールや設定が一切不要です。このように様々な端末からアクセスが可能※になりますが、校務系システムは画面転送によって利用するため、端末側には一切データは落ちてきません。万が一端末を紛失したり、端末がマルウェアに感染たりしても、情報漏洩の心配がありません。

- ※連携する認証製品を使って認証を強化したり、接続させたりする端末やユーザーを限定することが可能です。

アシストがEricomConnectをおすすめする6つの理由

1.価格

・Ericom Connectのソフトウェアライセンスは、他社クライアント仮想化(VDI)製品よりも安価です。

・通常ライセンスよりもお求めやすいガバメントライセンスをご用意しています。

・同時ユーザーライセンスを利用可能なので、職員数分ではなく、同時利用者数分のライセンスのみを購入いただけます。

2.セキュリティの高さ

・端末側には校務系システムのデータは一切落ちてきません。端末を紛失しても、端末がマルウェアに感染してても、情報漏洩の心配があり

ません。

3.使い勝手の良さ

・自分の端末上で、今まで通りインターネットで調べ物をしながら教材を作成可能です。

4.システム運用管理負荷の削減

・学校間で端末機種、OS、バージョンが統一されていなくても、一元管理されたWindowsデスクトップやアプリケーションを提供可能になり

ます。

・端末側で機微情報を直接扱わなくなるため、OSやアプリケーションのセキュリティパッチの適用時にスケジュールに余裕を持った対応が

可能です。

・センター側で校務系アプリケーションを集中管理できるため、運用保守の工数を削減できます。

5.テレワーク、モバイルワークに発展

・どこからでも、どんな端末からでも校務系システムを利用できるようになるため、テレワーク導入による柔軟な働き方や、ワークライフ

バランスの改善、また、モバイル端末を使ったモバイルワークが可能になります。

6.実績

・大規模自治体の教育委員会において導入実績があります。

千葉県教育委員会様のEricom Connectご採用事例

千葉県教育委員会様は平成29年度にEricom Connectを導入。校務支援システムはVDI経由で利用し、インターネットへの接続はローカル端末から行っています。そうすることで、利便性を保ちながら「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に対応した仕組みづくりを実現されました。詳細については以下バナーをクリックいただき、教育家庭新聞に掲載された事例の記事をご参照ください。

教育家庭新聞にEricom Connectの記事が掲載

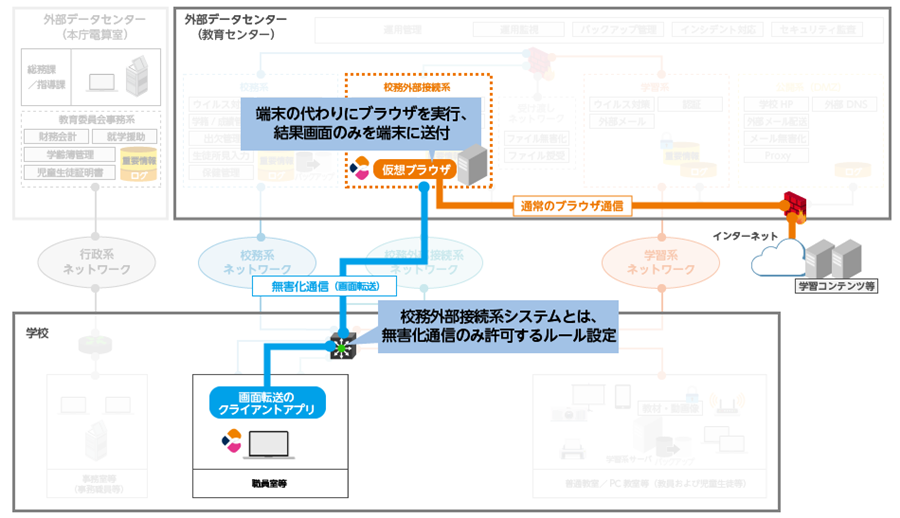

2.【ダブルブラウザ】教職員端末1台から校務システムもインターネットのブラウジングも利用可能

|

※教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの図を元にアシストが作成 |

アシストが提供するダブルブラウザ・ソリューション

は、校務系ネットワーク内の職員端末から安全にWebブラウジングを行うことができます。

仕組み

校務系システムの端末にダブルブラウザの専用アプリケーションを導入し、そのアプリケーションで、校務外部接続系ネットワークのサーバで実行されている「仮想ブラウザ」の実行結果を画面転送し表示します。

ネットワークの間は原則的に画面転送プロトコルに使う通信のみを許可するように設定するため、Webのプロトコルを通じてインターネット側から校務系システムが攻撃を受けたり、Webを通じて校務系システムがマルウェア感染したりするリスクを解消し、機微情報の窃取を防止します。

アシストがダブルブラウザ・ソリューションをおすすめする5つの理由

1.実績

・平成28年度、50以上の自治体にダブルブラウザを導入し、LGWAN※1接続系からのインターネットのWebブラウジングを可能にしました。

・Linux仮想ブラウザを使えば、職員数分必要なMicrosoft RDS CALが不要になります。

・ダブルブラウザで使う画面転送製品のEricomは、ライセンスが安価です。

・通常ライセンスよりもお求めやすいガバメントライセンスをご用意しています。

・同時ユーザーライセンスを利用可能なので、職員数分ではなく、同時利用者数分のライセンスのみを購入いただけます。

3.セキュリティの高さ

・インターネット接続を必要とするWebブラウジングを、校務系システムから分離します。

・個々のユーザーセッションで利用した仮想ブラウザ側の環境は、使う度に初期化されるため、常にクリーンな状態を保ちます。

4.使い勝手の良さ

・今までと同じオペレーションでWebサイトを閲覧できる工夫が実装されています。※2

例:アクセス先をインターネットかイントラネットかを意識する必要なく、URLリンクをクリックすると適切なブラウザが自動起動します。

・仮想ブラウザサーバへのログインを自動で行います。

・インターネットページの印刷、リモートとローカル間のテキストのコピー&ペースト、PDF、Officeファイルの閲覧が可能です。

5.ファイル無害化製品と連携可能

・校務外部接続系システムから校務系システムにファイルを取り込むには、ファイル無害化の処理をする等、マルウェアがいないことを

確認した上で取り込む必要があります。ダブルブラウザでは、以下のファイル無害化製品と連携可能です(連携実績あり)。

・VOTIRO Secure Data Sanitization

・SmoothFile

・Cybermail

- ※1Local Government Wide Area Networkの略

- ※2URL自動判別オプション+コネクションブローカーあり構成の利用が前提

教育家庭新聞にダブルブラウザの記事が掲載

弊社高木から、ダブルブラウザの特徴と仕組みをご紹介しております。

製品紹介資料の無料ダウンロード

本ページでご紹介した、では、Ericom Connectやダブルブラウザ・ソリューションの導入を検討されているお客様向けに、詳細資料を無料でご提供しています。Ericom Connectの紹介をした『Ericom Connect紹介資料』などを以下のページからダウンロードいただけますので、お気軽にお申し込みください。

製品に関するお問い合わせ

|

|

Ericom Connectやダブルブラウザ・ソリューションなど、Ericom製品に関するご質問はこちらからお問い合わせください。 |