分科会

分科会とは

分科会とは、10名前後の小グループによる一年間を通しての研究活動です。参加メンバーが日頃抱えている課題や疑問点をテーマに研究することを目的に開催されています。分科会の研究成果を他の会員の方々と共有していただく場として、年に1度「分科会発表会」を開催します。また、研究活動の集大成として、各分科会より「成果報告書」を提出していただきます。

人脈形成や情報収集の場としてもご活用いただけますのでぜひご参加ください。

活動の特徴

分科会活動ならではの特徴は、以下のとおりです。

自由度の高さゆえ、参加者の主体性が求められます

分科会のテーマとして掲げる課題は、経営課題やIT全般にわたり、具体的な研究テーマの選定は参加メンバーの裁量にゆだねられています。その自由度の高さゆえの苦労と面白さも、分科会に参加することで得られる醍醐味です。

また、分科会活動を、以下の能力を身に付ける機会とすることができます。自社の社員教育の一環としてもご活用いただくことも可能です。

自己啓発の観点から

深い知識が身に付きます

一人で書物やWebで調べるよりも、分科会に参加して聞いた内容、討議した内容、自分で苦労してまとめた内容は理解後や知識の定着度が全く異なります。

知識を業務に活かすことができます

分科会を通じて得た知識をそのまま自社の業務に生かすことができます。

例) プロジェクト管理、システム開発、保守/運用、情報システム部員の人材育成

社員教育の観点から

主体性が養われます

異業種メンバーで構成される分科会に、会社を代表して参加しているという自覚や主体性が養われます。

説得力のある発言能力やプレゼンテーション能力、プロジェクト管理能力が培われます

自分の意見を異業種で立場も違う他者に理解させ、メンバー間で調整する能力が求められます。また、「分科会」という一つのプロジェクトを、期限内に成功に導くためのプロジェクト管理能力が養われます。「分科会発表会」他、様々な会合で成果や進捗を発表していただきますので、プレゼンテーション能力が育成されます。

文章力が養われます

「分科会」活動終了までに、分科会ごとに「成果報告書」を仕上げていただきます。担当箇所を期日までに責任を持って仕上げる報告書作成能力が求められます。また、議事録作成やメールやチャットを使っての意見交換を通じて文章力が養われます。

人脈作りの観点から

分科会の人脈が課題解決に役立ちます

社内で聞いてもわからない疑問について分科会メンバーに相談し、問題解決に役立てることができます。

例) 自社のセキュリティ対策を検討することになったが、部内で気軽に質問できる相手がいなかったため、分科会メンバーに相談し、参考資料を紹介してもらった。

異業種、様々な立場の人と人脈が築けます

業種や立場、役職が異なる人と知り合う機会が持てます。多様なバックグラウンド、異業種・異分野の人とともに取り組むという、自社内では得難い経験を積むことが可能です。培った経験や能力の異なる人とのコミュニケーションの困難さに、困惑することすらも貴重な経験となるでしょう。分科会の活動期間は通常1年間ですが、活動終了後も交流が続いています。

研究活動のサポート

分科会活動の魅力は、研究活動に対する自由度の高さです。具体的な研究テーマの選定から研究方法など、決められた道筋はなく、メンバーの裁量で進めていただけます。その自由度を大切にしながら、研究活動を円滑に進めていただき、より有意義なものとしていただくために、以下のサポートを提供します。

ツールの提供

分科会活動を円滑に行っていただくため、各種ツールを提供しています。

活動や状況に応じてツールを見直し、その都度最適なものを提供します。

ワークショップ

分科会参加者全員に、一年間のグループ研究をスムーズに進めるために必要な「ビジネススキル」をワークショップ形式で学んでいただきます。

テーマ(例)

- プロジェクト管理の基礎

- ファシリテーション実践トレーニング

- 資料作りの基本ステップ

- プレゼンテーションのコツ

役員アドバイス

ソリューション研究会役員(お客様代表)が分科会のアドバイザーとして、1年間の活動期間中、進捗を細かくフォローします。

進捗報告会(2~3回)

研究内容が設定した研究テーマと合っているか、進め方に無理がないか、主張に矛盾がないかなど、数々のプロジェクト推進経験があり、またご自身も分科会の参加経験があるアドバイザーが客観的にアドバイスします。

分科会発表会リハーサル

ソリューション研究会役員向けに、本番同様のプレゼンテーションを行っていただきます。発表のシナリオ、資料の作り方などについて、改善点を指摘します。

評価と表彰

ソリューション研究会役員が、各グループがまとめた研究テーマの成果報告書およびプレゼンテーションを採点し、最終評価を行います。東京・名古屋・大阪の各地区ごとに、優秀分科会を表彰します。

参加者の声

常識を疑い、新たな視点を獲得する場

夫馬 康仁 様

名古屋鉄道株式会社

2019年 中日本地区「RPA導入の課題」分科会 リーダー

ソリューション研究会の分科会では様々な企業の社員がメンバーとして集い、定められたテーマに沿って研究を進めています。メンバーの業種や職種が多岐に亘ることで、他のメンバーの思う常識が自分の非常識であったり、自分が考え付かなかった視点から議論を展開するメンバーがいたりと、普段の仕事では得られない気づきや刺激が得られることが多くあります。

私が所属していた分科会はメンバーにも恵まれ、全員が成長する場になっていたと感じます。他の分科会でもきっと同じような幸運な巡り合わせが起きていたに違いありません。

自身の持つ課題の解(ソリューション)を見つける場

青木 大樹 様

三菱マテリアルテクノ株式会社

2018年 東日本地区「情報システム部門からCIOを輩出するには」分科会 リーダー

自身の感じていた課題と合致するテーマがあり、また討議の仕方や文章力等、社外の同業者の方の知識・技能を吸収することができればと期待して、これまで3回参加してきました。実際に参加してみて、メンバーのモチベーションの高さと知識量に驚き、自社にいるだけでは得られない考え方や討議の仕方など、色々と学ぶ点が多かったです。

一番の収穫は、社外の方と仲良くなれたことです。分科会は自社の担当業務がある中での取り組みとなるため決して楽ではありませんが、機会があればまた参加したいです。

自ら体験後、部下に推薦。考え方に幅と奥行ができる

松浦 潤 様

象印マホービン株式会社

2017年 西日本地区「待ちのITから攻めのITへ」分科会 リーダー

当社から初めて「分科会」に私が参加したのは2017年。以来、メンバーにも推薦。強制せずともほぼすべてのメンバーが参加しています。私が推薦するのは、一度組織に属してしまうと、年齢や性別・経験・所属組織や考え方が異なる人達と一年間一つのテーマについて真剣に議論し合うことは、なかなか得られない機会であるからです。そうした場には自ら飛び込む勇気が必要です。

積極的に取り組むメンバーは、客観的な目線を持ち、考え方に幅と奥行きができてきます。上司としては多くを望まず、業務へのフィードバックがなくても、参加した本人が何かを感じ、今後の糧(人間関係含めて)になるものを得てもらえれば良いと思っています。

研究成果

ソリューション研究会の分科会活動の研究成果です。

ソリューション研究会の分科会活動では、1年の研究成果を「成果報告書※」としてご提出いただきます。

2017年度までの名称は「活動報告書」

成果報告書の閲覧について

成果報告書は、アシストのユーザー様限定で、PDFファイルで公開しています。PDFファイルの閲覧にはパスワードが必要です(ユーザーの皆様にのみパスワードをお知らせしています)。

ご不明な点は、ソリューション研究会事務局まで お問い合わせ ください。

分科会参加のご案内

2024年度の分科会メンバー募集は、締め切りました。2025年度の募集開始まで、いましばらくお待ちください。分科会参加に関してのお願い

-

分科会は、1年間継続しての参加が基本となります。そのため分科会に参加される方は、毎回分科会に参加できるよう、事前に上司の方から参加承認を得ていただくようお願いします。

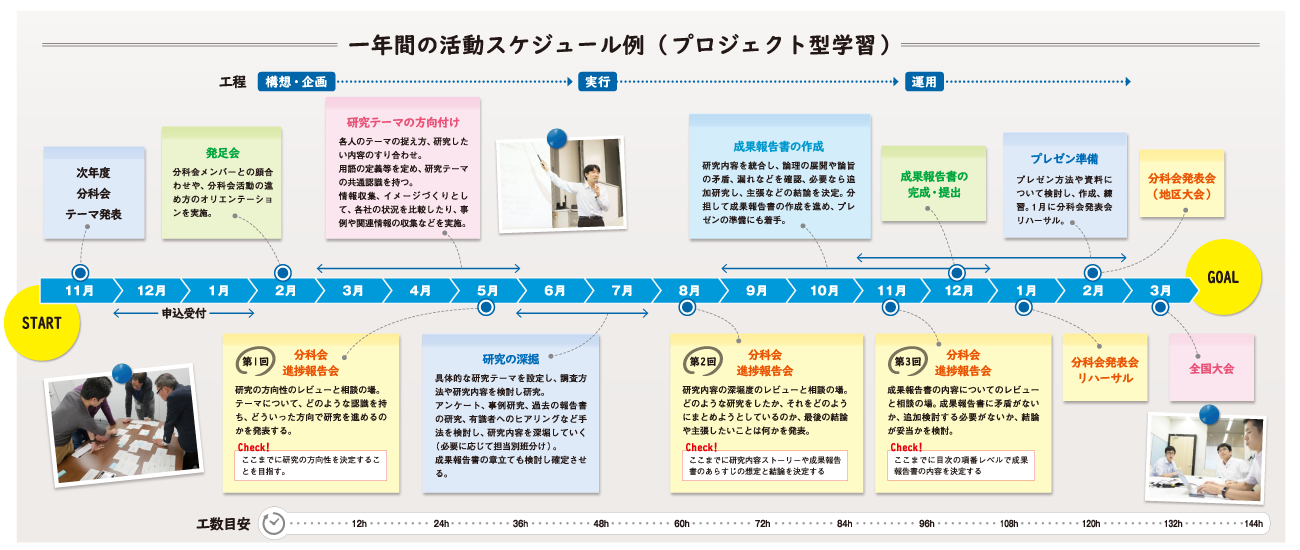

定例会合への参加と宿題準備などで、月に最低1.5人日の工数がかかります。

定例会合の頻度は、原則、月1回以上(3〜 6時間)、9〜17時に開催としています。開催頻度や宿題の有無は分科会毎に設定され、分科会後半では開催頻度が増える傾向があります。(また、分科会とは別に、発足会、ワークショップ、報告会などがあります。) -

1分科会に申し込める人数は、原則1社1名とさせていただきます。

-

対面開催のイベントや会議へご参加いただく際の移動費はお客様負担となります。

-

研究活動を円滑に進めていただくために、分科会メンバー間でご利用いただく各種ツールを設定しています。各年度に利用するツールを事前にお知らせしますので、分科会に参加される方は、事前にインターネット接続など、各社での利用承認を取得してください。