- システム管理

【決定版】Zabbixログ監視を徹底解説! ~設定の基本から、安定稼働を実現する運用ノウハウまで~

2025.10.30

本ページでは、Zabbixでのログ監視設定の手順に加え、”初歩でのつまずきポイント”や、運用開始後に起きてしまう”よくある問題”と解決策について解説します。

Zabbixログ監視の目的とZabbixでできること

Zabbixのログ監視は、Zabbixエージェントがあらかじめ指定したログファイルを読み取り、設定した条件に合致するログをZabbixサーバーへ送信する仕組みです。

ログの文字列やWindowsイベントログID、ソース等、様々な情報から検知文字列を指定できるため、柔軟な監視設定が可能です。

▼よくある監視対象ファイル例

| カテゴリ | 代表的なログファイル | 主な監視目的 |

|---|---|---|

| OSログ | Linux:/var/log/messages、/var/log/syslog Windows:イベントログ |

システム障害、起動・停止、セキュリティ警告 等 |

| アプリケーションログ | Apache:error_log、Nginx:error.log 業務アプリ:app.log など |

アプリのエラー、例外処理の検知 等 |

| ミドルウェア/DBログ | MySQL:mysql.log PostgreSQL:postgresql.log |

DBエラー、接続失敗、性能劣化の検知 等 |

| セキュリティ/認証ログ | Linux:/var/log/secure、/var/log/auth.log | 不正アクセス、認証失敗 等 |

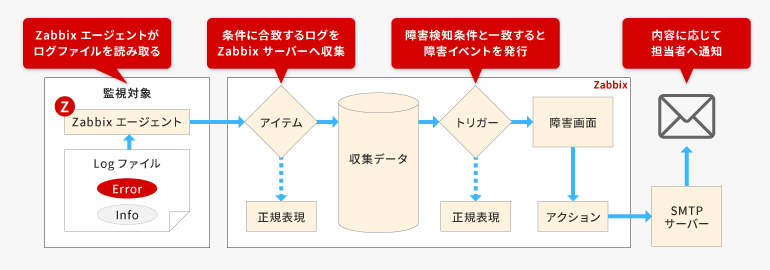

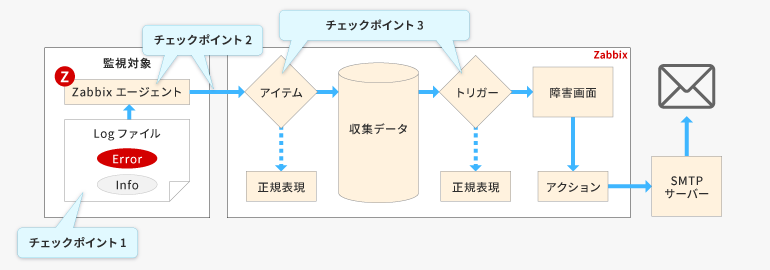

Zabbixログ監視における監視から通知までの流れ

Zabbixにおけるログ監視の障害検知は、以下のステップで行われます。

1.ログ収集(アイテム)

アイテムに設定したログファイル名や監視対象文字列をもとに、Zabbixエージェントが該当のログのみZabbixサーバーへ送ります。

2.障害判定(トリガー)

アイテムにて収集したログが、トリガーに設定した障害検知条件と一致した場合、障害イベントが発行されます。

3.通知(アクション)

発行された障害イベントが、アクションの実行条件に当てはまった場合、アクションに設定した内容に応じて担当者への通知(メールやチャット等)が行われます。

▼Zabbixログ監視における監視から通知までの流れ

Zabbixログ監視の基本!アイテムとトリガーの設定方法

Zabbixでログ監視を行う際には、アイテム・トリガー・通知(アクション)の3つの設定が必要ですが、本ページでは、このうち「アイテム」と「トリガー」の設定方法と注意点を中心に解説します。

なお、「★」マークが付いた項目は、特に注意が必要な設定箇所です。設定を誤ると監視が意図した通りに動作しない場合があるため、慎重に設定してください。

ログ収集条件(アイテム)を作成

まずは、監視対象ログファイル名やデータ収集対象文字列等をアイテムに設定します。この設定で「どのログをどんな条件で収集するか」を定義します。

▼アイテムの設定画面

▼アイテムの主な設定項目

| 設定項目 | 設定内容 |

|---|---|

| 名前 | 任意のアイテム名を指定 (例)ログ監視_/var/log/messages |

| タイプ ★ |

監視手法を指定 ログ監視の場合は「Zabbixエージェント(アクティブ)」を指定 ※ログ監視は、アクティブモードで監視が行われます。※ 備考1 を参照 |

| キー ★ |

ログのローテーション有無や種別に応じて以下のいずれかのアイテムキーを指定 ※

備考2

を参照 ・ローテーションがない場合 log[file,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] ・ローテーションがある場合 logrt[file_regexp,<regexp>,<encoding>,<maxlines>,<mode>,<output>,<maxdelay>,<options>,<persistent_dir>] ・Windowsイベントログを監視する場合 eventlog[name,<regexp>,<severity>,<source>,<eventid>,<maxlines>,<mode>] ※指定しない場合はデフォルト設定を適用 (例)logrt["/var/log/^messages(|-[0-9]{8})$",TEST,,,skip] |

| 監視間隔 | 監視データの収集間隔を指定 (例)1m ※1分間隔 |

| ヒストリ | 収集したログデータの保存期間を指定 (例)31d ※31日間保存 |

(備考1)

Zabbixでは以下2種類の監視データ取得方法で監視が行われます。

パッシブモード: Zabbixサーバーからエージェントへ監視データを要求する方式

アクティブモード: エージェントからZabbixサーバーへ自発的にデータを送る方式

(備考2)

アイテムキーの一般的なパラメータは以下となります。

▼log/logrtキーのパラメータ

| パラメータ | 注意ポイント |

|---|---|

| file ★ |

ファイル名のフルパスを指定 logrtキーの場合、監視対象ファイルまでのパスと正規表現による ファイル名を指定 |

| regexp ★ |

フィルタ文字列を指定(正規表現利用可能) 指定しない場合は、フィルタしない(全件取得) |

| encoding ★ |

ログファイルの文字コード ■指定可能パラメータ UTF-8(デフォルト値)、EUC-JP、SHIFT_JIS など |

| maxlines | 1秒間に送信するログの行数 |

| mode ★ |

ログの初回読み込み時の動作を指定 ■指定可能パラメータ all:ログの先頭から読込(デフォルト値) skip:アイテム作成後に出力されたログから読み込む |

| output | ログファイルの一部を取得 regexpにてグループ化された場所を¥0,¥1,¥2 .. ¥9までに区分し出力 |

| maxdelay | 処理終了までの最大秒数 エージェントが未チェックのログサイズを確認し、「maxdelay」の時 間内に処理できないと判断すれば、処理できる箇所まで自動でログの 読み取りを飛ばす |

| options ★ |

ログファイルのローテーションのモードの指定 ※rotate、copytruncateはlogrtキーを利用した場合のみ利用可能 ■指定可能パラメータ デフォルトはrotate rotate:ログローテーションがmvで行われる copytruncate:ローテーションがcopytruncateの場合に指定 mtime-noreread:ファイルサイズが変更された場合にのみ再読み取り ログファイルの更新日時の変更は無視。 |

▼eventlogキーのパラメータ

| パラメータ | 注意ポイント |

|---|---|

| name | ファイル名のフルパスを指定 logrtキーの場合、監視対象ファイルまでのパスと正規表現による ファイル名を指定 |

| regexp ★ |

フィルタ文字列を指定(正規表現利用可能) 指定しない場合は、フィルタしない(全件取得) |

| severity | 重要度レベル(正規表現利用可能) ■指定可能パラメータ Information:情報 Warning:警告 Critical:重大 Error:エラー Verbose:詳細情報 |

| source | イベントソース(正規表現利用可能) |

| eventid | イベントID(正規表現利用可能) |

| maxlines | 1秒間に送信するログの行数 |

| mode ★ |

ログの初回読み込み時の動作を指定 ■指定可能パラメータ all:ログの先頭から読込(デフォルト値) skip:アイテム作成後に出力されたログから読み込む |

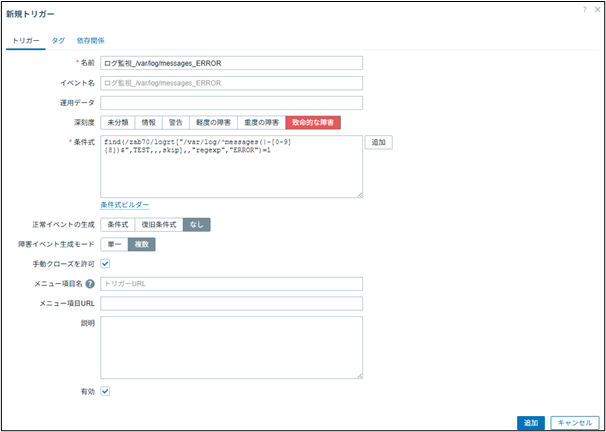

障害判定条件(トリガー)を作成

アイテムで収集したログデータから、障害として検知すべき条件をトリガーに設定します。

▼トリガー設定画面

▼トリガー設定での主な設定項目

| 設定項目 | 設定内容 |

|---|---|

| 名前 | 任意のトリガー名を指定 (例)ログ監視_/var/log/messages_ERROR |

| 深刻度 | 任意の深刻度を指定 (例)致命的な障害 |

| 条件式 ★ |

障害判定条件式を指定(

備考3

を参照) (例)find(/zab70/logrt["/var/log/^messages(|-[0-9]{8})$",TEST,,,skip],,"regexp","ERROR")=1 |

| 正常イベントの生成モード ★ |

正常イベントを生成するための条件を指定 (例)なし |

| 障害イベントの生成モード ★ |

障害イベントの生成モードを指定 (例)複数 |

| 手動クローズを許可 ★ |

障害イベントの手動クローズ可否を指定 (例)有効 |

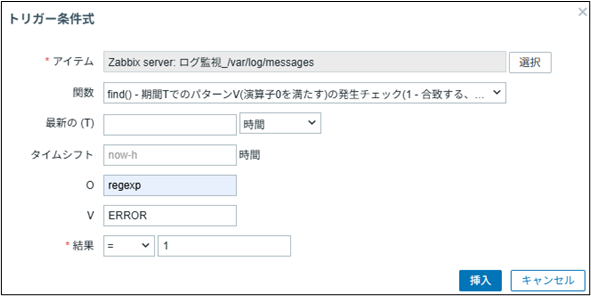

(備考3)

条件式については、[選択]ボタンより作成することができます。

▼トリガー条件式設定画面

|

|

▼トリガー条件式での主な設定項目

| 設定項目 | 設定内容 |

|---|---|

| アイテム | 障害判定対象のアイテムを指定 (例)ログ監視_/var/log/messages_ERROR |

| 関数 | Zabbixにてサポートされている条件判定関数を指定 (例)find |

| O | 関数にて検知するオペレータ (例)regexp |

| V | 障害検知したい文字列を指定 (例)ERROR |

| 結果 | 指定した条件式の真偽判定方法を指定 =1:合致する =0:合致しない (例)= 1 |

※サポートされている関数の詳細については、Zabbix社マニュアル(新しいタブでZabbix社のサイトに遷移します)をご確認ください。

ログ監視ができない!?Zabbixのログ監視「初歩」で直面する課題

アイテムやトリガーの設定が完了し、早速ログ監視をスタート!・・・と思いきや、ログ監視テストでアイテムが取得不可になってしまったり、想定したログが検知できないケースがあります。

Zabbixのログ監視には、「ログ監視実装時に見落としがちなチェックポイント」がいくつかあります。想定したログが収集/検知できない場合は、以下のポイントを確認してみましょう。

|

|

チェックポイント1:ログファイル編

ログ監視を行う際は、監視対象となるログファイルの権限や配置など、環境に応じた設定に注意が必要です。特にLinux環境では、ログファイルの権限設定が原因で監視が失敗するケースがあります。

Zabbixエージェントはデフォルトで Zabbix ユーザー(OSユーザー)として起動するため、エージェントの起動ユーザーがログファイルを読み取れるように、起動ユーザーまたはログファイルの権限を適切に設定する必要があります。

-

<チェックポイント>

- Zabbixエージェントが監視対象ファイルを読み込む権限はあるかどうか

- 監視対象ログファイルが存在しているかどうか

- ログファイルのローテーションはあるかどうか

チェックポイント2:エージェント編

ログを収集するZabbixエージェント側にも、正しく動作させるための確認ポイントがあります。特に、ホスト名の指定は見逃しやすいポイントのため注意が必要です。

Zabbixのログ監視はアクティブモードで実行されるため、エージェントが認識しているホスト名と、Zabbixサーバー上で登録されているホスト名が一致している必要があります。このホスト名の不一致が原因で、ログデータがサーバーへ送信されないケースがよく発生します。

また、エージェントの設定ファイル(zabbix_agent2.conf)では、アクティブ監視用のパラメータを正しく設定しておくことが重要です。

-

<チェックポイント>

- エージェントが問題なく起動しているかどうか

- ServerActive パラメータに Zabbix サーバーの IP アドレスを設定しているか

- ホスト名設定が正しくできているか(以下のいずれか) a. Hostname パラメータにホスト名を指定

b. HostnameItem パラメータに "system.hostname" を指定

※ "system.hostname" を指定すると、hostnameコマンドの結果をホスト名として使用します。

チェックポイント3:監視設定編

Zabbixサーバー側の監視設定も、誤りがあるとログ監視が正しく動作しないため、改めて確認が必要です。

アイテムキーは設定項目が多くミスが起こりやすい箇所ですが、なかでも監視対象ログファイルのファイル名指定は特に重要です。

アイテムキーにlogrt を利用する場合は、ログの読み飛ばしを防ぐため、ローテーションされたファイルも読み取れるように正規表現で監視対象を指定します。ただし、正規表現の範囲を広くしすぎると、意図しないファイルまで読み込む可能性があるため、できる限り厳密なパターン設定を推奨します。

設定後は必ずテストログを発行し、監視対象ログが収集/検知できることを確認してください。

-

<チェックポイント>

- エージェントが認識しているホスト名と、Zabbixサーバーに登録されているホスト名が一致しているか

- アイテムキーに、ローテーションされるログファイル名を含めて適切に指定しているか

- アイテムのタイプが「Zabbixエージェント(アクティブ)」になっているか

- アイテムキー内のローテーション方式の指定が適切か

- アイテムキーの mode パラメータに skip が指定されているか ※ デフォルト(all)でも監視は可能ですが、過去ログをすべて読み込むため、大量のデータを収集してしまう可能性があります。

- 監視対象ログの文字コードを、アイテムキーのパラメータに正しく指定しているか

- トリガーの障害イベント生成モードが「複数」になっているか

ログ監視を「運用」してから直面する問題点

ログ監視のチェックポイントを確認し、実装やテストも問題なく完了。

しかし、いざZabbixでログ監視を運用し始めると、想定していなかった課題やトラブルに直面することがあります。ここでは、運用開始後によく発生する問題と、その解決のポイントを紹介します。

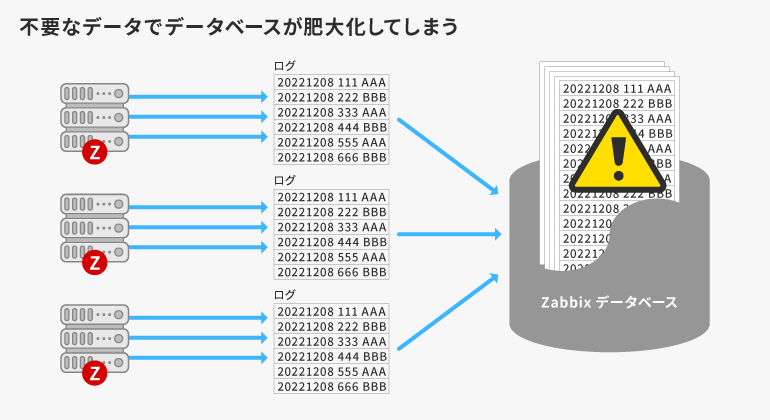

ログの過剰収集

とりあえず収集できるログは全部取っているけど、ディスクのひっ迫が心配・・

ログ監視を実装する際、すべてのログを収集しようとして、アイテムキーの収集文字列やイベントID/ソースなどを絞らずに設定してしまうケースが見受けられます。設定当初は問題なく動作していても、Zabbixが大量のログを収集し続けることで、時間の経過とともにディスク容量を圧迫していきます。

その結果、最悪の場合はディスクの逼迫によってZabbixサーバーが停止し、監視業務そのものが止まるリスクがあります。

|

|

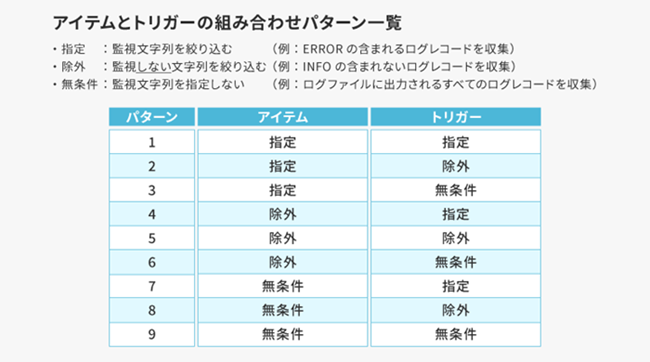

解決ポイント

アイテムとトリガーの役割を明確化し、不要なログデータを取得せず必要な監視だけを実現!

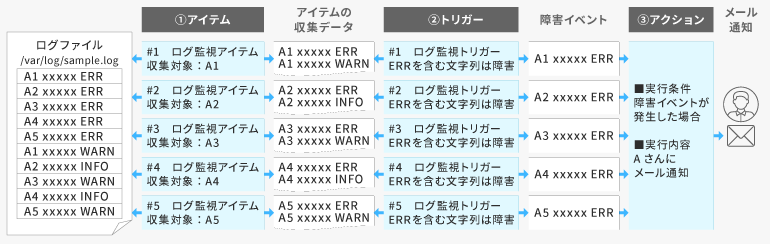

重要なのは、「不要なログデータを取得せず、必要な監視だけを実現できるか」という視点で、アイテムやトリガーを設計することです。

データベースのひっ迫を防ぐためには、アイテム側で検知対象を適切に絞り込むことが効果的です。アイテムはログデータを収集する役割を担いますが、すべてのログを取得する必要はありません。本当に監視したい文字列を含むログだけを収集するように設定しましょう。

設定例

注意パターン

注意パターン●アイテム設定: /var/log/messages のすべてのログを収集

●トリガー設定: ログに「ERROR」が含まれる場合に障害イベントを発行

→ 全ログを収集するため、Zabbixサーバーのディスクを圧迫するリスクあり。

推奨パターン

推奨パターン●アイテム設定: /var/log/messages に出力される「ERROR」文字列を含むログのみを収集

●トリガー設定: 収集されたすべてのログを障害イベントとして発行

→ 必要なログだけを対象にでき、効率的かつ安全に監視可能。

監視条件によっては、アイテム側で収集データを明確に絞り込むことが難しい場合もあります。そのような場合は、「除外条件」を設定して不要なログを収集対象から外す方法を検討してください。

以下に、一般的な収集・検知設定のパターン例を示します。可能な限り、パターン1のようにアイテムとトリガーの両方で監視文字列を指定し、対象ログを絞り込む構成を推奨しています。

|

|

監視設定内容の複雑化

監視設定が複雑すぎて分からない!当時の担当はいなくなってしまったし・・

ログ監視では、複雑な検知条件を設定したいケースが少なくありません。Zabbixのアイテムやトリガーでは、正規表現を使って収集対象を細かく指定できます。

ただし、設定当初は設計意図や条件を把握できていても、運用を続けるなかで担当者が変わったり、設定内容が複雑になると「どの条件で監視しているのか」が分からなくなることがあります。結果として、トリガーの内容を読み解くのに時間がかかったり、変更時にオペレーションミスが発生するリスクが高まります。

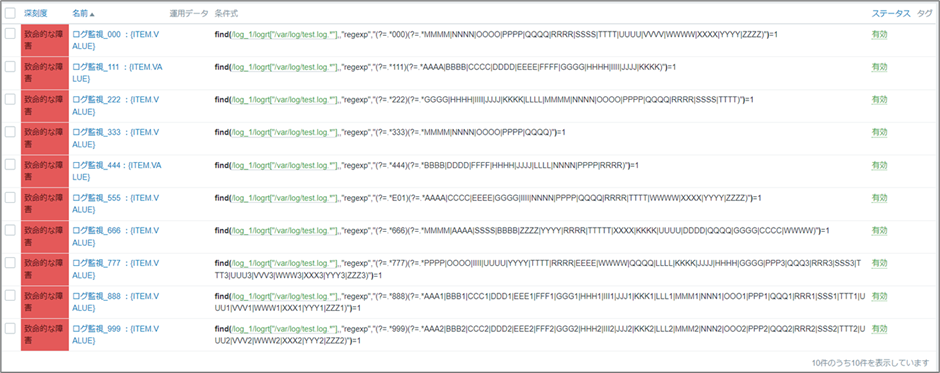

▼複雑なトリガー設定が並んでいる画面

解決ポイント

正規表現機能を活用して、監視条件設定の視認性を高める!

正規表現機能を使えば、条件設定をわかりやすく整理できるだけでなく、複数のアイテムやトリガーで同じ条件を一元管理できるため、運用時の変更や確認も容易です。

正規表現機能とは

Zabbixでは、アイテムやトリガーなどで監視対象を指定する際に、複雑な条件を正規表現として定義できます。

さらに、Zabbixフロントエンド上で正規表現を作成・管理・定義した内容は、「@正規表現名」のように、先頭に「@」を付けて呼び出すことで、フロントエンドのさまざまな場所で再利用できます。

※正規表現が利用可能な設定については、Zabbix社マニュアル(新しいタブでZabbix社のサイトに遷移します)をご確認ください。

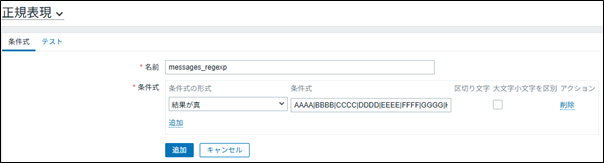

▼正規表現の設定画面

※ERROR|WARN のように | (パイプ)で区切ることで、'ERROR' または 'WARN' という文字列を含むログを検知できます。

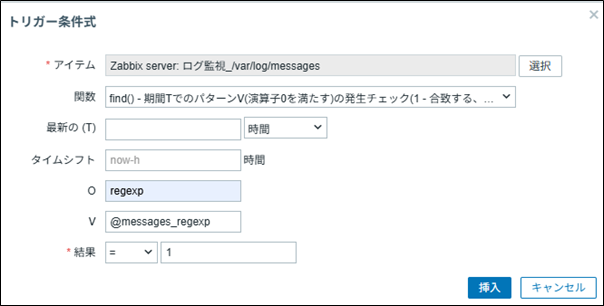

▼トリガー条件式に正規表現を設定する場合の設定画面(Vへ正規表現を指定)

設定例

注意パターン

注意パターントリガー条件式:find(/zab70/logrt["/var/log/^messages(|-[0-9]{8})$",TEST,,,skip],,"regexp","AAAA|BBBB|CCCC|DDDD|EEEE|FFFF|GGGG|HHHH|IIII|JJJJ")=1

推奨パターン

推奨パターントリガー条件式:find(/zab70/logrt["/var/log/^messages(|-[0-9]{8})$",TEST,,,skip],,"regexp","@messages_regexp")=1

未クローズ障害蓄積

急いで障害対応したいのに、障害イベント画面が開かない?!

ログ監視を運用するなかで、解決済みのイベントを「復旧状態」にせず放置してしまうケースは意外と多くあります。

Zabbix 4.0以降では、障害ステータスのままになっているイベントは、イベント保存期間を過ぎても自動的には削除されず、データベース上に残り続ける仕様です。

特に、トリガー設定で「正常イベントの生成」を「なし」にしている場合、手動で「復旧済み」処理を行わない限り、イベントは障害ステータスのまま維持されます。

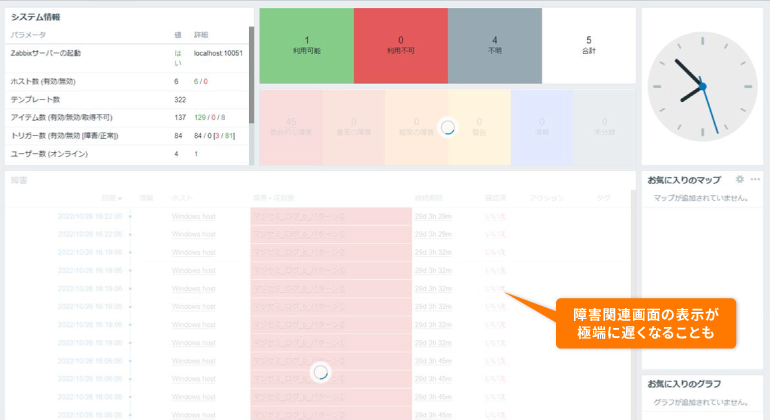

このような未クローズ障害を放置すると、イベントを保存しているDBテーブルが徐々に肥大化し、障害関連画面の表示が極端に遅くなる場合があります。

結果として、有事の際に障害画面が開かず、監視対応の遅延を引き起こすリスクがあります。

▼障害関連の画面の描画遅延

|

|

解決ポイント

障害イベントは必ず復旧済みの状態にする運用に!

障害イベントを復旧済みにするためには、以下のいずれかの設定が必要となります。

設定例

注意パターン

注意パターン・トリガーにおいて「正常イベントの生成」を「なし」とし、手動クローズ設定を「無効」にする

推奨パターン

推奨パターン・トリガーにおいて「正常イベントの生成」を「条件式」または「復旧条件式」とし、復旧済み状態にする

・トリガーにおいて「正常イベントの生成」を「なし」とし、手動で復旧済み状態にできるよう手動クローズ設定を「有効」にする

特にログ監視において条件式での判定や復旧条件式での復旧が難しい場合も多々あるため、手動クローズ設定を「有効」にすることを推奨します。

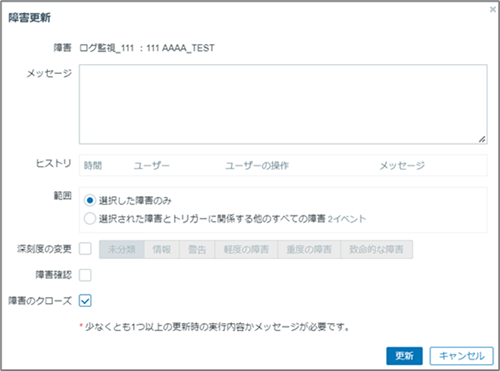

該当イベントの[更新]リンクをクリックし、障害のクローズにチェックを入れて更新すると、該当のイベントが復旧済みになります。

▼障害イベントの復旧済み対応画面

まとめ

本記事では、Zabbixログ監視の基本的な仕組みから、多くの人がつまずく初期設定のポイント、そして運用を始めてから直面する課題と、その解決策についてご紹介しました。

ログ監視は「設定して終わり」ではなく、システムの状況や今後の運用も踏まえて継続的に改善していくことが大切です。ログ監視の精度はシステム全体の信頼性を大きく左右するため、運用フェーズでも継続的な最適化を意識しましょう。

Zabbixの設計や運用なら、プレミアムパートナーのアシストにおまかせください

|

|

国内には60社以上のZabbix公式パートナーが存在しますが、アシストはその中でも最上位の「Zabbixプレミアムパートナー」 に認定されています。 |

著者情報

|

|

2019年、株式会社 アシスト入社。 |