- システム管理

【保存版】Zabbixバージョンアップの進め方とつまずきやすいポイント解説

2025.07.30

Zabbixバージョンアップはなぜ必要?

Zabbixはオープンソースソフトウェアとして提供されており、メーカーサポートが終了した後でも利用を続けることができます。

しかし、「今は問題なく動いているから」と使い続けていると、トラブル発生時にサポートが受けられず、復旧に時間や工数がかかったり、場合によっては致命的なセキュリティ問題に発展するリスクがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、サポート期間が終了する前に、計画的にバージョンアップを行うことをおすすめします。

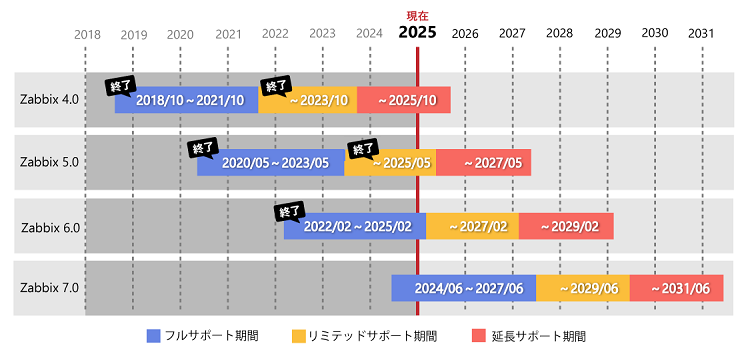

Zabbixメーカーサポート期間について

<メーカー標準サポート期間>

- フルサポート:リリース後3年間

- リミテッドサポート:フルサポート終了後の2年間

<延長サポート期間>

- 延長サポート:標準サポート終了後、最大2年間

以下、2025年現在でのZabbix各バージョンのサポート状況です。

| バージョン | フルサポート期間 | リミテッドサポート期間 | 延長サポート |

|---|---|---|---|

| Zabbix4.0 |

|

|

~2025年10月 |

| Zabbix5.0 |

|

|

~2027年5月 |

| Zabbix6.0 |

|

~2027年2月 | ~2029年2月 |

| Zabbix7.0 | 2024年6月~2027年6月 | ~2029年6月 | ~2031年6月 |

Zabbixは標準サポート(5年間)と延長サポート(2年間)の計7年間のサポート期間があります。

しかし、リミテッドサポート(標準サポート)期間終了後は深刻度の高いバグの修正、セキュリティフィックスを含むアップデートは行われません。そのため、リミテッドサポート期間終了後は最新版のZabbixへのバージョンアップを推奨しています。

また、Zabbixソフトウェアのサポート期間だけではなく、ハードウェアやOS・ミドルウェアのサポート期間も意識して計画的にバージョンアップを進める必要があります。

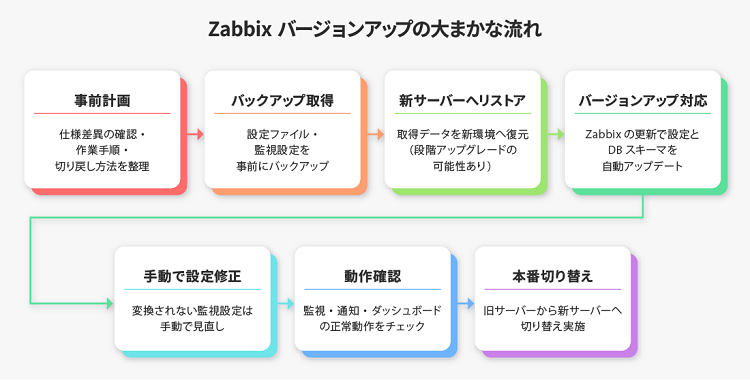

Zabbixバージョンアップの大まかな流れ

ここでは、Zabbixバージョンアップ作業の一般的な流れを、ステップごとにご紹介します。

<事前準備>

バージョンアップ作業に入る前に、以下のような項目をしっかり整理しておくことが重要です。

- 検討すべきポイントの洗い出し(後述します)

- 現行バージョンと新バージョンの仕様差異の確認

- 作業手順と切り戻し方法の確立

上記を整理したうえで、実作業に入っていきます。

<実作業>

Zabbixのバージョンアップ作業は、一般的に次のようなステップで進めます。

※一例となります。お客様の環境や要件によって異なりますのでご注意ください。

以下、現行サーバー(旧サーバー)とは別に、新サーバーを用意して移行するケースを中心にご説明します。

1. 現行サーバーのバックアップ

バージョンアップ作業の前に各種設定ファイルや監視設定などのバックアップを取得します。

- OS全体のバックアップを取得

- データベースのフルバックアップを取得

- 監視設定のみのバックアップを取得

など、バックアップの単位はユーザーによって様々ですが、万が一に備えて、必ず作業前の状態に復旧できるように取得してください。

2. 新サーバーへのリストア

現行サーバーで取得したバックアップを新サーバーへインポートします。この時、OS・データベース・Zabbixバージョンの組み合わせによっては、一時的に別環境を用意して段階的なバージョンアップを行う場合もあります。

3. 監視設定のバージョンアップ

新サーバーにリストアした監視設定を、新Zabbixの新しいバージョンに合わせてアップデートします。RPMパッケージを利用してZabbixをインストールしている場合、基本的にはZabbixパッケージを最新版にアップデートすることで、データベーススキーマが自動的にアップデートされ、監視設定も新バージョンに対応した形に自動変換されます。

4. 一部監視設定の修正

一部、自動変換されない監視設定や、バージョン間で挙動が変わる設定については手動での見直しが必要です。

5. 新サーバーでの動作確認

監視データの収集、トリガー判定、通知機能、ダッシュボード表示など、主な機能が正常に動いているかをチェックします。

6. 本番切り替え

動作確認が完了したら、旧サーバーから新サーバーへ、本番切り替えを行います。

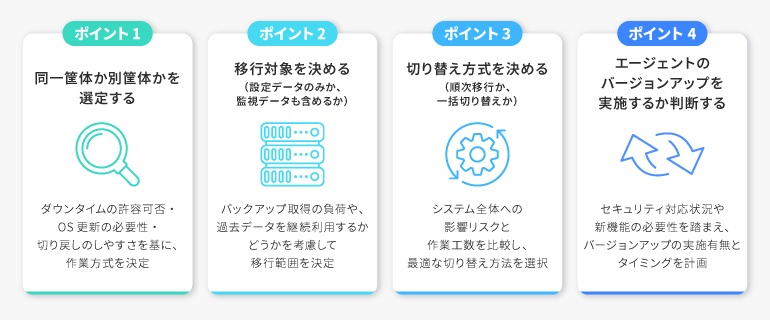

Zabbixバージョンアップにおける4つの検討のポイント

当社はこれまで、数多くの企業のZabbixバージョンアップを支援してきました。

ここでは、支援を通してみえてきた、多くの企業様に共通する検討ポイントをご紹介します。バージョンアップを失敗なく、無駄なく進めるために、事前に押さえておきたい重要な4つのポイントを確認しておきましょう。

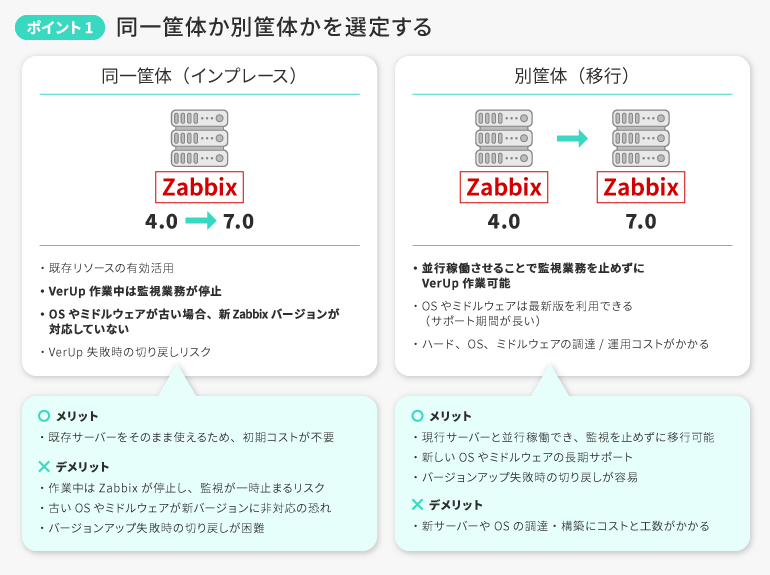

ポイント1:同一筐体か別筐体か

Zabbixのバージョンアップを行う際、まず検討すべきなのが「同じサーバー上で作業するか(同一筐体)」それとも「新たにサーバーを用意して移行するか(別筐体)」という選択です。

<同一筐体(インプレース)でのバージョンアップ>

- 既存のハードウェアやリソースをそのまま活用できるため、初期コストがかからない

- 作業中はZabbixが一時停止するため、監視業務が止まるリスクがある

- OSやミドルウェアが古い場合、新バージョンのZabbixが対応していない恐れがある

- バージョンアップに失敗し、切り戻し作業が発生した場合、監視業務が長時間停止する恐れがある

<別筐体(新サーバーへの移行)でのバージョンアップ>

- 現行サーバーと新サーバーを並行稼働するため、監視を止めずに移行作業を進められる

- 新しいOSやミドルウェアを採用することで、長期サポートの恩恵を受けやすい

- 万が一バージョンアップに失敗しても、現行サーバーにそのまま戻せる安心感がある

- 新しいハードウェアやOSの調達、運用にコストや工数がかかる

ポイント2:データ移行は設定データのみか監視データを含めるか)

Zabbixのデータベースには、「監視設定」「イベント」「監視データ」の3つが含まれます。バージョンアップ時に、どこまでを新サーバーに移行するかを決める必要があります。

運用方針やデータの使い方に応じて、移行範囲を明確にしておくことが重要です。

<設定データのみを移行>

- 現行サーバーで監視を止めずにバックアップを取得できる(Zabbix設定バックアップツール利用時※)

- バックアップファイルが軽量で取得にかかる時間が短く、扱いやすい

- 過去データは旧サーバーから参照する(一定期間経過後に旧サーバーを廃止)

<監視データも含めて移行>

- 過去の監視データや障害履歴を新サーバーでも閲覧できる

- データベースのフルバックアップを取得するため、基本的に監視停止が必要

- データ量が多いと移行に時間がかかる

※Zabbix設定バックアップツール

Zabbix社が提供するサポート加入ユーザー様向けのツール。

https://enterprise.zabbix.co.jp/solutions/3661

(新しいタブで外部サイトに遷移します)

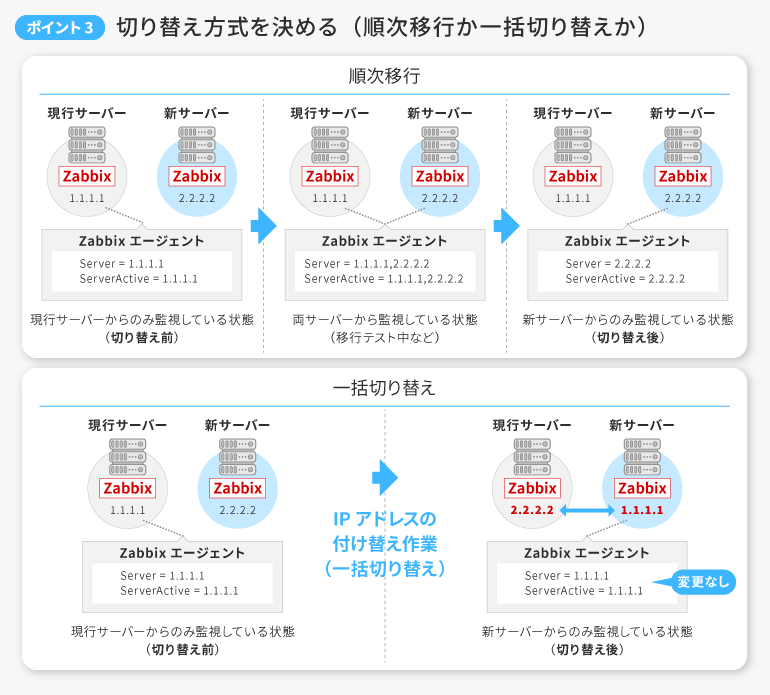

ポイント3:順次切り替えか、一括切り替えか

Zabbixの新環境を構築したあとは、どのタイミング・方式で監視を切り替えるかを決める必要があります。主な方法は2つです。

<順次移行方式(エージェント設定ファイルの個別変更)>

- Zabbixエージェントの設定ファイルを1台ずつ書き換えて接続先のZabbixサーバーを切り替える

- 1台ずつ段階的に移行するため監視業務へ影響するリスクが低い

- 台数が多いと工数がかかる

<一括切り替え方式(IPアドレスやDNSで切り替え)>

- 現行サーバーと新サーバーのIPアドレスを付け替えることで全台一括で切り替える

- 一気に切り替えられるが、トラブル時は監視対象全台に影響する恐れがある

- ホスト名通信の場合はDNSレコードの書き換えで対応する場合もある

ポイント4:エージェントのバージョンアップを実施するか

Zabbixエージェントは下位互換性があるため、Zabbixサーバーと同じタイミングでバージョンアップする必要はありません。ただし、後回しにする場合には注意が必要です。

<エージェントバージョンが古いままの場合の主な懸念点>

- エージェントの新機能が利用できない

- 古いバージョンではセキュリティ上のリスクがある

- Zabbixサーバーはサポート対象でも、Zabbixエージェントがサポート対象外となる場合がある

<よくある対応例>

- 全台を一度に更新せず、段階的にバージョンアップを行う

- 監視対象サーバーのOS更改のタイミングにあわせて実施する

- 順次切り替え方式の場合、向き先変更と同時にバージョンアップ作業を行う

Zabbixエージェント側のバージョンアップも計画的に実施することをおすすめします。

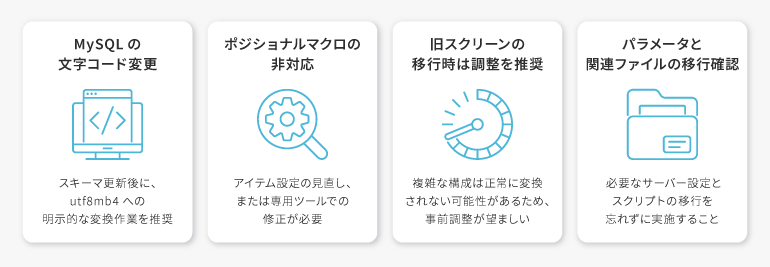

手動での対応が必要な設定箇所

上述したとおり、基本的には、パッケージを最新版に入れ替えることでデータベーススキーマがアップデートされ、監視設定が最新バージョンに対応した形になります。

ですが、一部は手動での見直しが必要な箇所があります。

ここでは例として手動での見直しが必要な4つの設定箇所をご紹介します。

MySQLのcharacter set変更対応

Zabbix 6.0以降、MySQLのcharacter setとして utf8mb4 が利用できるようになりました。

Zabbixとしては引き続きutf8mb3も利用可能ですが、MySQL側がutf8mb4への移行を推奨しているため、将来的に変更が必須になる可能性があります。

データベーススキーマの自動アップデート後に、明示的にutf8mb4への変換作業を実施することをおすすめします。

ポジショナルマクロの修正対応

Zabbix 6.0以降、ポジショナルマクロ($1…$9のマクロ)が利用不可になりました。

アイテム設定を手動で見直すか、もしくはZabbixエンタープライズユーティリティ(サポート契約ユーザー様向けツール)を利用して変更が必要です。

スクリーン機能からダッシュボード移行時のレイアウト崩れ対応

Zabbix 6.0以降、従来の「スクリーン」機能は廃止され、「ダッシュボード」へ移行されました。

通常はデータベーススキーマのアップデートにあわせて既存のスクリーンが自動変換されますが、列数・行数の多いスクリーンでは一部のグラフが移行されない場合があります。

列数、行数の多いスクリーンがある場合、列数が24、行数が64を越えないように現行サーバー側でスクリーンの調整を行ってください。

なお、移行できないグラフがあった場合、監視設定のアップデート時にzabbix_server.logに以下のメッセージが出力されます。

skipping screenitemid xxxx (too wide, tall or offscreen)

設定パラメータの見直しとOS上のファイル移行

Zabbixのバージョンアップ作業は、画面上の監視設定のみを移行すれば終わりというわけではありません。以下についても検討が必要です。

- 新バージョンでの監視ボリュームを加味したOSリソースのサイジング

- Zabbixサーバー設定ファイルのパラメータ調整

- 現行サーバーで利用していた監視スクリプトや通知スクリプトの移行

パラメーターを調整せずにZabbixサーバーを起動すると、キャッシュ不足でZabbixが停止してしまうなどの事象が発生することがあります。必ず事前に現行サーバーの設定値を確認し、必要な設定は新サーバーにも反映してください。

特にキャッシュサイズ関連のパラメーター、プロセス起動数関連のパラメーターはZabbixサーバーの性能に直結しますので、十分注意してください。

また、OS上のファイルの移行漏れにも注意が必要です。現行サーバーで利用しているファイル、スクリプトを事前に漏れなく洗い出すようにしてください。

自社でバージョンアップできそう!でも不具合が起きたらどうする?

Zabbixのバージョンアップ作業は、一見すると公式ドキュメントやWebに公開されているノウハウを参照すれば十分に思えるかもしれません。

しかし、実際にバージョンアップを進めた多くのご担当者様が、「こんなに細かい点まで確認、検討が必要とは思わなかった」と振り返っています。

これは、Zabbixの運用が環境ごとにカスタマイズされており、標準手順ではカバーしきれない領域が多いことに起因しています。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

- 長年使い続けてきたZabbixの構成や設定が属人化しており、全体像が把握しきれていない

- 適切なサイジングや移行方式を見越した移行設計に自信が持てない

- 作業手順の抜け漏れが気になる

- 本番環境の停止が許されず、トラブルが許容できない

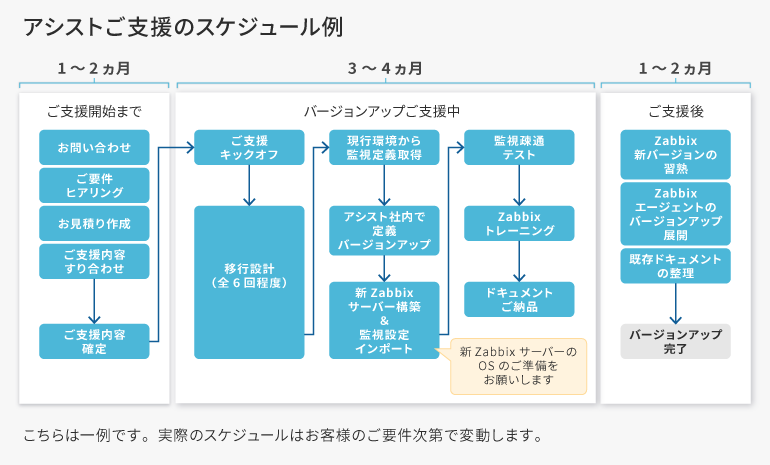

アシストのバージョンアップ+サポートで、今も、その後もずっと安心

「バージョンアップは終わったけど、以前と動作が変わっている」「UIが崩れている」「設定がどこかおかしいかも」──そんな“あとから気づく”トラブルが後を絶ちません。

アシストでは、豊富な実績に基づいたバージョンアップ支援に加え、構成見直しや技術的な疑問への対応まで一貫してサポートします。

さらに、お客様自身で運用を継続できるよう、内製化に向けたノウハウ展開も行っています。Zabbixの導入・運用において、「継続して頼れるパートナー」として伴走します。

バージョンアップをきっかけに、運用全体の最適化へつなげませんか?

Zabbixのバージョンアップは、運用を見直す絶好のタイミングです。

アシストでは、これを機に運用全体の最適化や属人化の解消、将来を見据えた設計につなげるご支援も行っています。

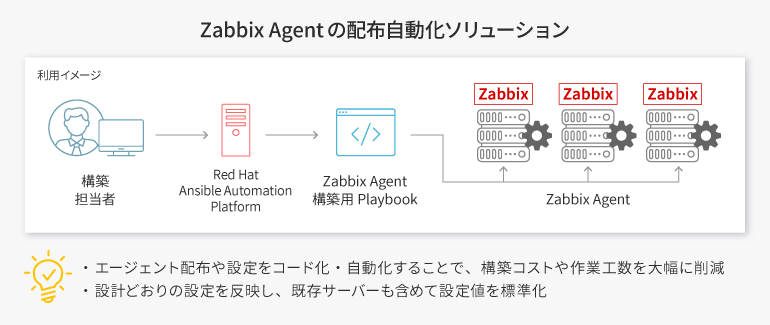

Zabbix Agentの配布自動化ソリューション

アシストでは、Zabbixエージェントの導入・設定作業を自動化するAnsibleベースの独自ソリューションを提供しています。このソリューションを利用すれば、1クリックで複数サーバーへのZabbix Agent展開作業が完了します。過去には400台のZabbix Agentを半日で展開した実績もあります。

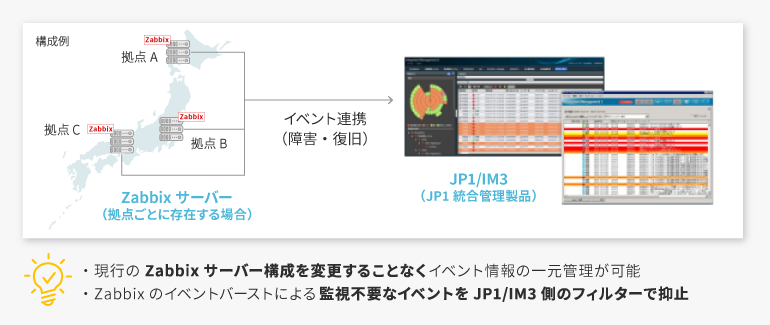

複数のZabbixイベント統合管理ソリューション

ほかにも、複数のZabbixサーバーで検知したイベントを統合管理できるソリューションを提供しています。

このソリューションは、Zabbix上で検知したイベント情報を、JP1/Integrated Management 3(JP1/IM3)のコンソール画面にリアルタイム連携します。

複数のZabbixサーバーの情報をJP1/IM3に一本化できるため、運用担当者の管理負荷軽減や障害対応のスピード向上につながります。

Zabbixの設計や運用なら、プレミアムパートナーのアシストにおまかせください

国内には60社以上のZabbix公式パートナーが存在しますが、アシストはその中でも最上位の「Zabbixプレミアムパートナー」 に認定されています。

Zabbixのバージョンアップに限らず、「Zabbixをより安定的に運用したい」「障害発生時のリスクを最小限に抑えたい」「監視設計・運用を最適化し、業務負担を減らしたい」といったニーズに対して、アシストは豊富な導入実績と内製化支援ノウハウを活かし、最適な支援を提供します。Zabbixの運用課題は、アシストにご相談ください!

著者情報

|

|

モニタリング分野のインフラエンジニアとして、Zabbix、JP1等の運用管理ツールを担当。 |