Snowflakeをスムーズに導入するために!事前に知っておきたい5つのポイント

|

|

「DX推進やデータドリブン経営を実現するための手段」として、クラウドデータウェアハウスを検討されるお客様は多いです。

特に Snowflake は、その高い知名度と柔軟性から注目を集めています。しかし、Snowflakeの導入は決して簡単な道のりではありません。

導入を成功させるには、事前の綿密な計画と準備が不可欠です。

そこで、アシストが多くのお客様を支援してきた経験をもとに「短期間でSnowflakeの導入を成功に導くポイント」をお伝えします。

|

|---|

<執筆者> 安井 香瑠 Yasui Kaoru

DX技術本部 データイノベーションセンター コンサルティングセールスチーム

2017年に入社以来、主に営業職としてお客様の課題解決に従事。

2024年よりデータイノベーションセンターで、データソリューションの企画構想・推進や、

クライアント現場への支援・アドバイザリー業務を担当。セミナー講師として情報発信も行っている。

趣味は女性アイドルの応援と旅行。昨年はライブに22回参戦、4ヵ国と17都道府県に旅行し、

ほぼ家にいない生活を送っている。

|

|---|

<執筆者> 熊谷 一誠 Kumagai Issei

DX技術本部 データイノベーションセンター アーキテクトチーム 課長

2007年に入社後、BIツールのエンジニアを経て、データ活用基盤のプリセールスエンジニア業務に従事。

様々な業種のお客様に対して、データ活用に関わる課題整理アーキテクチャの提案や、プロジェクト推進を支援してきた。

現在は、Snowflakeを中心とした次世代データ活用基盤構築を提案・支援するデータイノベーションセンターで、

エンジニアチームの責任者を担当している。

Snowflakeが選ばれる理由

弊社が数々の導入支援を行ってきた中で、なぜこれほど Snowflake の引き合いが多いのかを考えてみました。

1.大量データに対応できる

IoTやAIの普及などにより、企業が収集できるデータが飛躍的に増えました。

これにより、膨大なデータを効率的に管理・分析する必要性が高まっています。

Snowflakeであれば、クラウドネイティブなアーキテクチャで、データ量やユーザー数が増えても処理能力をほぼ制限なく拡大できる上、高速な処理が可能です。

2.データ活用基盤をスピーディに構築できる

ビジネスの競争が激化し、顧客ニーズも多様化しており、データに基づいた迅速な意思決定が求められています。

Snowflakeであれば、短期間でデータ活用基盤を構築できます。

弊社の支援期間をみると、平均3.5ヵ月程度で構築できていることが分かります。

3.実績が多く知名度も高い

2019年に日本市場に参入してから約6年で 800社以上の国内導入実績 があります。

グローバルで見ると 12,000社以上(2025年7月31日時点)の導入実績 がある上、爆発的に導入社数が増えています。

そのため、これまで多かった「データウェアハウス」の相談ではなく、製品を指定した「Snowflake」の相談が増えてきています。

このような背景があり、Snowflakeを検討されるお客様が増えてきています。

Snowflake導入を成功させる5つのポイント

Snowflakeを検討されるお客様の中には「スピーディな導入」を期待されるケースも多いです。

しかし、事前準備の状況によっては実現が難しい場合もあります。

では、どのようなポイントを押さえればスムーズかつスピーディな導入ができるのでしょうか?

主な5つのポイントを見ていきましょう。

1.最適な「プラットフォーム」を選ぶ

プラットフォームの選択肢

Snowflakeの構築先としては、以下の3つのプラットフォームから1つ選択する必要があります。

どのプラットフォームを選んでもSnowflakeの機能自体に違いはありません。

- アマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)

- Microsoft Azure(以下、Azure)

- Google Cloud Platform(以下、GCP)

プラットフォームの選び方

では、何を基準に選べば良いのでしょうか?

1.自社で利用している「メインのプラットフォーム」を選ぶ

既に自社でいずれかのプラットフォームを使っているのであれば、それを選びましょう。

Amazon S3 を使っているなら AWS を、Microsoft Teams を使っているなら Azure を選びます。

そうすれば、既存のクラウド資産との連携がスムーズになり、運用負荷を軽減できるでしょう。

2.連携したいサービスとの「相性」で選ぶ

既に連携したいサービスが決まっている場合は、そのサービスが動作しているプラットフォームを確認し、

相性の良いプラットフォームを選びましょう。

BIツールの AWS QuickSight であれば AWS を、Power BI であれば Azure を選びます。

そうすれば、プラットフォーム間のデータ転送コストやレスポンスを最小限に抑えることができます。

3.判断に迷う場合は「AWS」を選ぶ

自社に様々なプラットフォームが混在しており、選択に迷う場合は、導入実績が最も多いAWSを選ぶのが無難です。

多くの知見や事例が共有されているため、困った際に情報を見つけやすいというメリットがあります。

プラットフォームを設定する時の注意点

Snowflakeを構築するからといって、プラットフォームのアカウント契約が別途必要になることはありません。

Snowflakeの画面上でプラットフォームを選択するだけで、選択したプラットフォーム上にSnowflakeが構築されます。

しかし、リージョン(地域)の選択には注意が必要です。

同一リージョン内でなければデータ通信料金が発生したり、サービスが対応していなかったりする可能性があります。

特にGCPについては、現時点(2025年9月時点)で日本リージョンに対応していない点も考慮が必要です。

また、エディションはアカウント作成後に変更可能ですが、最初に選択する必要があるので、事前に検討しておくと良いでしょう。

2. 「コスト」の最適化で無駄な出費をなくす

Snowflakeの料金に関する注意点

Snowflakeの料金は、主にコンピュート(計算処理)、ストレージ(データ保管)、クラウドサービスの3つの要素で決まります。

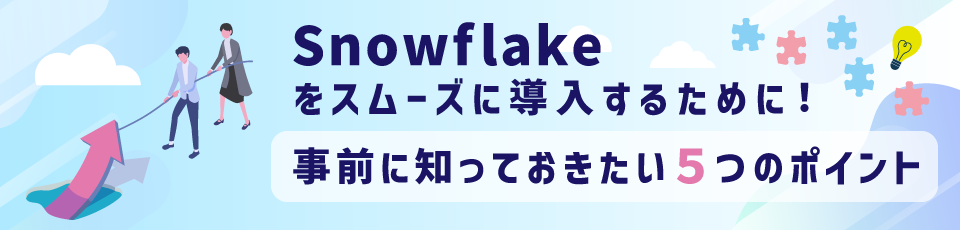

前払いで1年間有効なクレジットを購入し、使った分がクレジットから消費されるプリペイド方式です。

使い切れなかったクレジットは翌年に繰り越せます。

ただし、前年契約と同額以上で更新した場合に限ります。

前年より少ない額で契約した場合は、余った繰り越し分のクレジットは消失してしまうので、注意が必要です。

✓ 前年と同額の契約をした場合は、クレジットの繰り越しが可能です。(下図の2年目)

✓ 前年より上回る額で契約をした場合も、クレジットの繰り越しが可能です。(下図の3年目)

✓ 前年より下回る額で契約をした場合は、クレジットが消失します。(下図の4年目)

|

|

予算計画の立て方

では、Snowflakeの料金体系を踏まえて、どのような予算計画を立てれば良いでしょうか?

1.最小ライセンスを購入する

まずは最小限のライセンスで開始し、足りなくなった場合に必要な分だけ追加購入しましょう。

全体の予算をとっておいて、複数回に分けて発注できるように社内調整しておきましょう。

2.前年と同額以上のライセンスを購入する

先述の通り、クレジットの繰り越しには制限があります。

クレジットが使いきれないことを防ぐためには、前年契約と同額以上で更新すると良いです。

初年度は最小限のライセンスにし、クレジットの消費状況を見ながら徐々に増やしていくと、無駄な出費が抑えられます。

3.PoCをして実際に必要なライセンスを算出する

柔軟な予算取りが難しい場合や、どれくらいの利用量になるか予想が難しい場合は、PoCで実際に利用して費用を算出しましょう。

予想していたよりもコストがかからないことが分かるケースも多いです。

3. 譲れない「セキュリティポリシー」を決める

セキュリティポリシーの確認

SnowflakeはSaaSサービスです。

Snowflakeにデータを格納するということは、クラウド上にデータを保存することになります。

また、Snowflakeのセキュリティは強固でも「Snowflakeまでの経路=ネットワーク」はSnowflakeの範囲外となる ので注意が必要です。

多くの企業で、SaaSサービス利用時のルールが明確でなかったり、オンプレミス環境と同じルールをそのまま適用しようとしたりすることで、SaaSサービスの持つ手軽さや機敏性を生かせないケースが見られます。

自社のセキュリティポリシーとSnowflakeを導入する目的を照らし合わせ「セキュリティ、コスト、機敏性」の観点からバランスの取れた構成を検討しましょう。

クラウドサービスの活用と強固なセキュリティは両立可能ですが、これらは常にトレードオフの関係にある ことを理解し、自社にとって最適なセキュリティレベルを見極めることが肝心です。

おすすめのセキュリティ設定

ここでは、あらゆる企業に共通しておすすめできるセキュリティ設定や考え方について見ていきましょう。

1.インターネット接続を前提にセキュリティを設定する

まずは、SSL通信とクラウドサービスの制限(グローバルIP制限、MFA認証など)を活用した

シンプルなネットワーク構成から始めることをおすすめします。

ある程度のセキュリティを担保しながらも、シンプルな構成にすることで、スピード感をもって始められます。

2.強固なセキュリティを求める場合は、別途セキュリティ製品を検討する

高いセキュリティレベルを求める場合、コストをかけて別途セキュリティ製品を検討し、

各サービスを組み合わせて構築することも可能です。

ただし、この方法はオンプレミスと同じぐらい環境準備に時間がかかるケースもあり、

SaaSサービスの良さを生かせないかもしれません。

3.閉域網での利用が必要な場合は、オンプレミス製品を検討する

どうしても閉域網での利用が必要な場合は、思い切ってオンプレミス製品を使うことも検討しましょう。

その方がセキュリティとコストの両面で最適な選択肢となるケースもあります。

4.データと要件に適した「データ連携方法」を選ぶ

データ連携方法

Snowflakeには、以下の3つの方法でデータロードが可能です。

-

手動ロード

SQLを使って、ファイルを手動で取り込みます。 -

Snowpipe

Snowflakeが提供するデータロードサービスを使って、

クラウドストレージからファイルを自動で取り込みます。 -

外部ツール

サードパーティツールを使って、自動で取り込みます。

データ連携方法の検討の前に

最適なデータの連携方法の検討に向けて、事前にデータソースの種類や連携における要件を整理しておきましょう。

- データソースの種類

- 配置場所

- データ連携の頻度や本数

- データ加工の要否

- データボリューム など

データソースの種類が多種多様かつデータ連携の頻度や本数が多い場合は、ETL/ELTのようなサードパーティーツールを利用した方が、開発・運用の効率化やスピードアップにつながります。

そのような要件がある場合は、SnowflakeのPoCと並行してデータ連携ツールの検証/検討をすることをおすすめします。

5.成功に導く「プロジェクトの進め方」を実践する

プロジェクトの進め方のポイント

プロジェクトを成功させるには、進め方も重要です。

多くのプロジェクトを見てきましたが、ユーザーのニーズは変化しやすい傾向にあります。

その上、ビジネスの変化が激しい現代では環境準備に時間をかけることはできません。

そのため、柔軟でスピーディなプロジェクトの進行が必須 となります。

では、どのようにプロジェクトを進めていけば良いのか、ポイントを2つ紹介します。

1.アジャイル開発をする

全体最適で要件を整理して設計をするようなウォーターフォール型では、プロジェクトの進捗が遅く、

ビジネスの変化についていけないことがあります。

スピードと柔軟性を考慮すると、アジャイル的に進める方が良いでしょう。

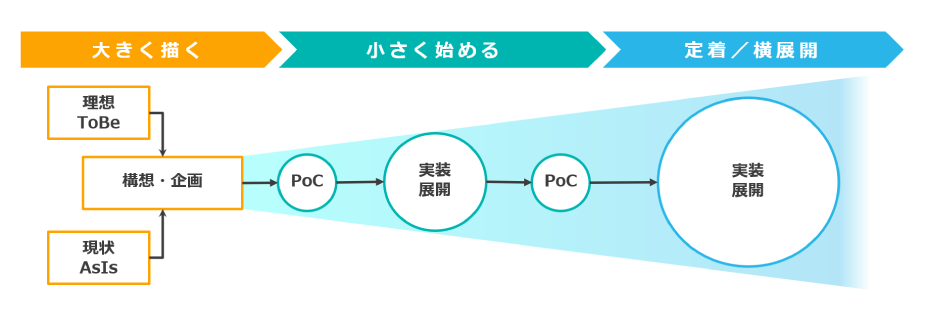

2.スモールスタートし、段階的に拡大する

経営期待や組織戦略、現状課題を踏まえ、最新トレンドを取り入れたデータ活用の理想像を「大きく」描きながら、

その中の1つのテーマに絞り「小さく」始めましょう。

小さな成功体験を早期に作り、そこから段階的に利用範囲を拡大していくことが、プロジェクト成功への第一歩となります。

|

|

プロジェクトの成功事例

アシストが支援したあるお客様では、組織を横断した情報活用のための統合分析基盤の構築時、アジャイルでの推進に取り組まれました。

プロジェクトを複数のフェーズに区切り、小さく始めて少しずつ関係者を増やしながら大きなゴールを目指す中で「失敗も成功も次に活かす」という前提で進められました。

これにより、成功を早く体験できるだけでなく、失敗を小さく抑え、次の改善へと繋げることができたそうです。

影響範囲を小さく保ち、迅速な対応を可能にするアジャイルな進め方が、プロジェクト成功に大きく貢献した事例と言えるでしょう。

さいごに

Snowflakeの導入を成功させるためには、事前の準備と計画が何よりも重要です。

本コラムで紹介した5つのポイントを事前に認識し、検討しておくことで、Snowflakeの導入をスムーズに進めることができるはずです。

とはいえ、PoCの実施やセキュリティレベルの検討など、自社だけでは難しいこともあるかと思います。

そんな時は、お気軽にアシストにご相談ください。

データ活用のあるべき姿を定めるワークショップの実施から、アーキテクチャの選定、PoC実施などのご支援が可能です。

Snowflakeの資格をもつ多数の技術者が、皆様のデータ活用を全力で支援いたします。

|

|

SaaS型のデータプラットフォームで、DWH機能などの機能を提供する「Snowflake」。 |

|

|

Snowflakeにおける多層防御の考え方を初心者の方にも |

-

[ オンデマンド動画 ]

次世代データ活用基盤の勘所を掴む!

Modern Data Stack/次世代データ活用基盤のメリットや勘所を

30分で紹介します。

※資料ダウンロード可能!

・データ活用基盤が求められる社会的背景

・Modern Data Stack への期待とその解釈

・次世代データ活用基盤の論点

・アシストが考える次世代データ活用基盤

本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

![[ コラム ] Snowflakeとは?何がすごいの?~アーキテクチャと特長をわかりやすく解説!~](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/09/06/202509_POP-UP_column_image3.png)

![[ オンデマンド動画 ] Snowflakeのセキュリティ対策!](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/09/06/202509_POP-UP_column_image4.png)

![[ オンデマンド動画 ] 次世代データ活用基盤の勘所を掴む!](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/09/03/202509_POP-UP_column_image5.png)