DevOpsユーザー会 2025 開催報告(2025/8/5)

|

|

2025年8月5日(火)に「DevOpsユーザー会」を、アシスト市ヶ谷セミナールームで開催しました。

2022年にスタートし、今回が8回目となります。

今回は東日本地区のお客様を対象に、初めて対面形式で開催しました。今回は、35度を超える猛暑にもかかわらず、

30名以上のお客様がご来場くださり、参加率は100%を達成。多くの参加者が交流会までご参加いただき、

熱気あふれる会となりました。今後は全国のお客様をお誘いしたいと思います。

テーマは「AIを使ってテストのめんどくさいをなくす」。AI機能を使ったテストの効率化、自動化をお伝えする内容で

アジェンダを構成しました。

1.お客様事例

日新火災情報システム 様

|

|

|

|

|

サマリ

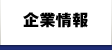

◆製品導入の課題/背景

・内製化の比率が高く、人的リソースが不足していた

・保険システム特有の複雑さがあり、理解していないと正しい内容でテストができない

◆利用方法

・モダナイゼーションプロジェクトにおける新旧システム比較テスト

◆導入効果

・テスト工数の削減・品質向上に貢献

・手動でのテスト実行では、1契約あたり10〜15分かかることもあり人的なミスも発生していたが、

時間短縮&夜間実行が可能になった

・入力ミスの防止効果

◆今後の活動予定

・モダナイゼーションプロジェクトは長期・段階的プロジェクトで、適用範囲をさらに広げる予定

・内部結合テストへの適用拡大(マイクロサービス・APIテスト)

東京エレクトロン 様

|

|

|

|

|

サマリ

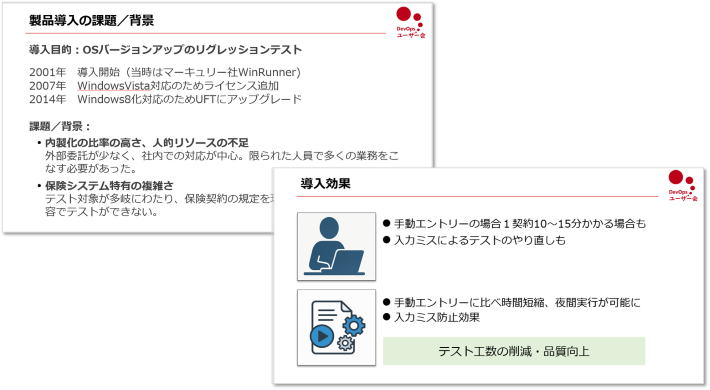

◆製品導入の課題/背景

・データ量が増えて行くことが予想されているため、システム利用負荷を事前に検証する必要があった

・各拠点へのロールアウトが計画されたことから、各リリースのテスト工程に重なりが生じた。そのため、

テストを実施する人員の確保とテストの効率化に取り組む必要があった

◆利用方法

・ロールアウトプロジェクトごとに「全体パフォーマンステスト」の中で「負荷テスト」「スループット」

のテストを実施

・機能拡張によるプログラムの修正が起こるので、伝票の作成などテストデータ作成としても利用。運用が

始まった現在の方が利用頻度が高い

◆導入効果

・負荷テストにおいて、工数削減効果は85%。今後の展開においても常に80%以上の高い削減効果を期待

・各拠点への展開時やバージョンアップなどのリグレッションテスト工数は67%削減

◆今後の活動予定

・来年度、ロールアウトプロジェクトでLoadRunnerを利用

・保守フェーズでのテスト効率化を目的にUFT Oneを利用

※この事例は、アシストサイトにも掲載されております

https://www.ashisuto.co.jp/case/industry/manufacture/tel_lr_uft_2024.html

2.UFT AI機能 最新情報

|

|

|

|

|

サマリ

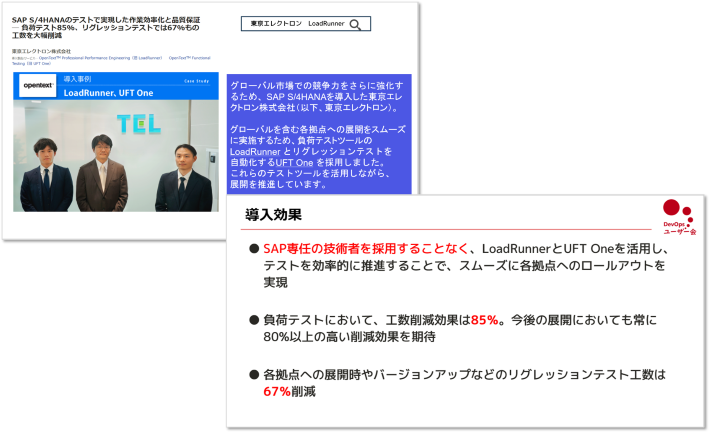

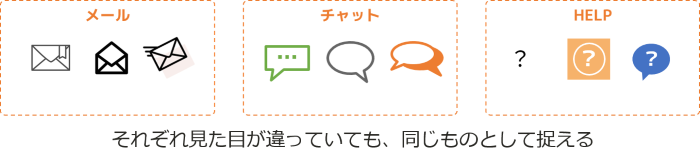

◆従来の認識方法での課題

UFTの従来の認識方法(プロパティベース、座標ベース、画像ベース)では、プロパティ情報の不足や

システム変更によるスクリプト修正のメンテナンス工数が課題となる場合がある

◆AIオブジェクト認識とは

従来の認識方法ではなく、画像やテキストを視覚的に識別します。見た目が変わった場合でも、

AI分析により同じオブジェクトとして識別が可能となりスクリプトメンテナンスが不要となる

|

|

◆AI活用のメリット

・テスト作成のしやすさ

・メンテナンス工数の削減

・テスト資産の堅牢性向上

・技術非依存で柔軟な対応

3.次世代DevOpsプラットフォーム Software Delivery Platform紹介

|

|

|

|

|

サマリ

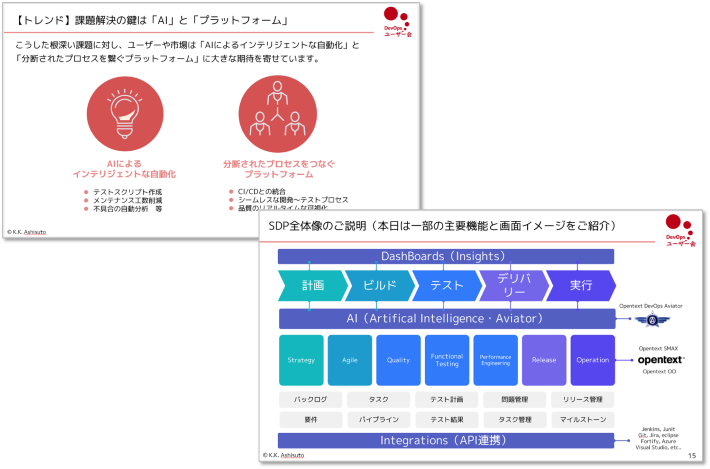

◆ソフトウェアテストの課題

・多くの企業がテスト自動化に着手しているが、「メンテナンス地獄」や「スキルの属人化」といった

壁に阻まれ、本来の効果を得られていない

・自動化だけではなくチーム間の連携不足等の組織・体制的な課題が、致命的なバグの見逃しや

大きな手戻りコストの原因になっている

こうした課題に対し、ユーザーは「AIによるインテリジェントな自動化」と「分断されたプロセスを

つなぐプラットフォーム」に大きな期待を寄せている

◆OpenText™ Core Software Delivery Platform とは

ソフトウェアライフサイクルを可視化・最適化し、顧客への提供価値を最大化することを目的とした

SaaS製品。開発からリリースまでのスピードと効率を高め、品質と安定性を確保しつつ、部門横断の

連携によって全体最適を実現する

今回は、「Agile」「Quality」「Functional Testing」「Performance Engineering」を紹介

3.ソリューション研究会「システム開発自動化の未来」分科会の報告共有

|

|

|

|

|

サマリ

◆研究の目的

生成AI活用によるシステム開発の問題解決に向けた示唆を提供することを目的に研究を進めた

「ドキュメント作成自動化」「コーディング自動化」「テスト設計自動化」の3つのテーマで研究

※発表時間の関係上「ドキュメント作成自動化」は割愛しました

◆コーディング自動化

コーディングの属人化、生産性向上を課題設定し、生成AIを使って、この課題を解決できるかを検証

・検証結果

処理内容が汎用的、一般的で仕様が明確な処理は再現性が高い結果となった

一方で、業務仕様が複雑、DB構成に関連する、複雑なGUIの場合は、再現性が低い結果となった

・結論

必要な情報と共に利用者が明確な指示を行うことで、効率的なコーディング支援が可能

◆テスト設計自動化

正しいテストケースが作成できるか、抜け漏れなくケースが作成できるかを生成AIを使って検証

・検証結果

テストケース作成の効率化、抜け漏れチェックの効率化が見込める結果となった

ただしケースの品質や検証方法が適切かどうかなどは最終的に「人間」が判断する必要がある

・結論

基本的なテストケース作成、抜け漏れ確認のための補助ツールとして活用可能

アンケート結果(抜粋)

Q.

次回は

11

月を予定しています。希望されるテーマがあればお書きください。

A.

AIの自動化による情報漏洩に関して、ドキュメントの自動生成

A.

(ツール、AI)ユーザー側が気をつけないといけないこと、リスク、ユーザー側としての取りくみ方とか

ディスカッションできるとよいと思いました。

A.

開発におけるAIの活用(プログラミング以外)。他社でのソフトの実用例

A.

米国ではもっとAIの活用が進んでいるものと推察。海外事例も交えたテーマがあればよいと思いました。

A.

完全自動化開発できる未来像(AI活用の深化)

A.

Github Copilot、M365 Copilotなどの生成AIツールについて

A.

スライドにシステムオーケストレーション的な内容があったが、深堀してみたい。

A.

自動化されたテストの管理と絞り込みについて

A.

自動単体テスト、カバレッジレポートの内容の自動チェック

Q.

ご意見、ご感想、ご要望などご自由にお書きください。

A.

勉強になるユーザー会をありがとうございました。今はすぐに活用できなくても、ゆくゆくは似た形で

役に立ちそうだと感じました。最後の報告は、とても参考になりました。

A.

ユーザー企業の特性といいますか、他社の方との交流が少ない傾向にあり、発表が不安でしたが、

何とか終われて良かったです。良い機会として交流させていただきます。

A.

VDIやインフラSI、ゼロトラスト領域でどのように貴社のソリューションが利活用できるかを考える

きっかけ作り、及び、優良な時間となりました。

A.

生成AIを利用したドキュメント作成の話も興味があるので、ダウンロードさせて頂きます。

A.

各発表の間に質疑応答の時間がほしい。

A.

既存ユーザーとこのような会を定期的に行えることがすばらしいです。

次回

日時:2025年11月12日(水)午後

場所:アシスト市ヶ谷セミナールーム

テーマ:生成AIで変わる、テスト現場の「今」と「これから」

参加をお待ちしております。

矢野 英也

|

|