ENISHIユーザー会 2025 開催報告(2025/2/25開催)

|

|

2025年ユーザー会コト始めとして、IT部門のリーダー層の皆様の関心の高いテーマを選定し招待制で開催しました。

ご参加いただいたお客様の声やセッションの内容についてご報告します。

開催概要

| 開催タイトル | ENISHIユーザー会 ~コミュニティだからこそ得られる開発、運用改善のアイデアとヒント~ |

|---|---|

| 開催日 | 2025年2月25日(火) |

| 開催形態 | リアル開催 |

| 参加人数 | 11名 |

アジェンダ

▼基調講演

クラウドネイティブ時代の組織論 ~変化に適応できる組織を目指して~

─ 株式会社ギックス 岡 大勝 様

▼パネルディスカッション

開発、運用におけるちょうどよい暗黙知との向き合い方

─ 株式会社ギックス 岡 大勝 様

─ KDDI株式会社 新田 和也 様

─ 森永乳業株式会社 豊島 宝 様

─ 株式会社アシスト 松坂 渉

▼ 2024年活動報告/2025年活動予定

・JP1ユーザー会

・DevOpsユーザー会

・ENISHIリーダーズ

─ 株式会社アシスト 若月 恵介

▼アンケート結果

基調講演

クラウドネイティブ時代の組織論「変化に適応できる組織」に向かうアプローチ

── 株式会社ギックス 岡 大勝 様

|

|---|

クラウド時代に求められる「変化に適応できる組織」について“暗黙知”の活用方法とともに解説していただきました。

◆クラウド時代の競争力の源泉

- ITの活用方法は「堅く作って長く使う」から「新しい技術で改善し続ける」へとシフトし、変化によって競争力を高める時代に

- 「素早く変化できる能力」が、競争力の源泉となるシステムにも組織にも必要となる

- 組織の競争優位性は、「変化(Agility in Change)により組織の練度を上げ、“勢”を保つこと」によって得られる

◆変化に適応できる組織の在り方

- 変化への適応には「暗黙知(個人の経験や勘等)」が重要。それを「形式知(規則や手順等)」に変換し組織内で共有することで、組織の練度が高まっていく(SECIモデル)

- SECIモデル(知識創造サイクル)の組織への実装方法として、階層型組織と組織横断型のプロジェクトによる相互作用を例示

パネルディスカッション

変化に適応できる組織とは?

「開発、運用におけるちょうどよい暗黙知との向き合い方」

株式会社ギックス 岡 大勝 様

KDDI株式会社 新田 和也 様

森永乳業株式会社 豊島 宝 様

基調講演のテーマをもとに、暗黙知との向き合い方にフォーカスし、ディスカッションを行いました。

◆「運用、開発の現場で感じる変化」について

「一昨年あたりから生成AIの活用が活発になり、計画をしっかり立てて取り組む従来型が通用せず、

やりながら判断するという新しいスタイルに変化

してきている」

「システム障害が大幅に削減。クラウドシフトが進み、障害があってもすぐに

自動で復旧をして業務を継続するという考えが組織に浸透

したことが要因」

◆自社における「暗黙知」の現状とその「暗黙知」の活用方法

「オンプレミス中心としたシステムを主管している部隊もあり、そういった部隊には、クラウド関連の暗黙知が浸透出来ていない。

暗黙知の形式知化を進め、技術の格差を解消していきたい

」

「新しい開発手法を取り入れるため、一部の意識が高いメンバに推進してもらっている。

そこは当然暗黙知に依存して動いている状況。

標準化するために、どこかで手当は必要だと考えている」

「

暗黙知は、組織横断のタスクフォースやコミュニティを通じて共有することが重要。

異なる専門分野から集まってきたメンバ同士だからこそ、暗黙知が言語化され形式知化される可能性が高まる。そして、その知識が、持ち帰ったチームで活用され組織の知識へと昇華されていく」

|

|

聴講者からの代表的な質問

Q1.暗黙知の捻出と形式知への落とし込みが一部のメンバーに偏りがあるのは良いのか?

A1.

組織的にどう強くなれるかという点が大事で、その一部の突出したメンバーのアイデアや行動そのものも暗黙知なので、その行動やアイデアの出し方をいかに形式知化して横展開できるかを考えるのが良いのではないでしょうか。

Q2.変化に適応し練度を高めて、勢を成している組織で有名な例はありますか?

A2.

マイクロソフトは勢を維持し続けているようです。マイクロソフトは躊躇なく、その年に進むべき道に合わせて毎年KPIを全て変える方針のようで、そういった思い切った舵切りができる企業は、変化にも強く勢を成し続けることができるのではないかと考えています。

Q3.変化に対応するために新たな知識を個人が生み出した後、勢いをつけるために、組織運営側が気をつけるべき点はありますか?

A3.

個人が生み出した知識はプロジェクト等の局所的な状況下で価値があるものかもしれないので、その点は認識しておくことです。(チームにとって価値がある知識ではないものもあります。)

また、プロジェクトから持ち帰った知識を所属チームに適用するための行動が取れたか、価値が出ているかなど、KPIを設けてトラッキングできるようにすると良いと思います。

Q4.事例の中で、内製化専任チームはキャリア採用メインと伺いましたが、マネジメントで気を付けている点はありますか?(キャリア背景が異なるメンバーばかりだとマネジメントに苦労があるのではないかと考えています。)

A4.

気を付けていることは大きく3つあります。

1つ目は、オーダーがきて何かを作るというよりは、自分たちで新しいことを生み出していく点を重視しているため、自分たちで答えを出させるようにしています。

2つ目は、かっちりしたものを最初から作るのは難しいので、自由な発想を大事にするために、最初に制約事項(使わない技術、スケジュールやコスト等)を決めて、それ以外は基本的に自由に考えてもらえる状況にしています。

3つ目は、キャリア採用したメンバーの転職、退職リスクを考えて、暗黙知含めて、システムにナレッジとして残すようことを徹底しています。

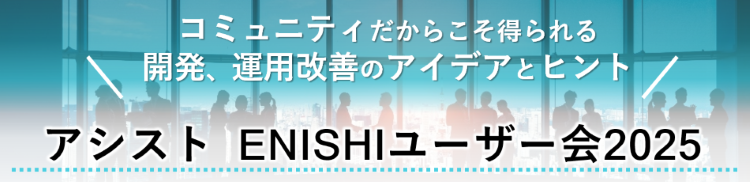

2024年活動報告/2025年活動予定(JP1ユーザー会)

■2024年活動報告

2024年のテーマは「運用改善と自動化」を年間テーマに、6月と11月に、東日本、中日本、西日本にてオンサイトで開催いたしました。

2回ともグループディスカッションを行い、お客様からは「他社取り組みを共有できるところは大きい」「課題の情報交換ができ、非常に有意義」「参加しやすい雰囲気で楽しめた」などのコメントをいただきました。

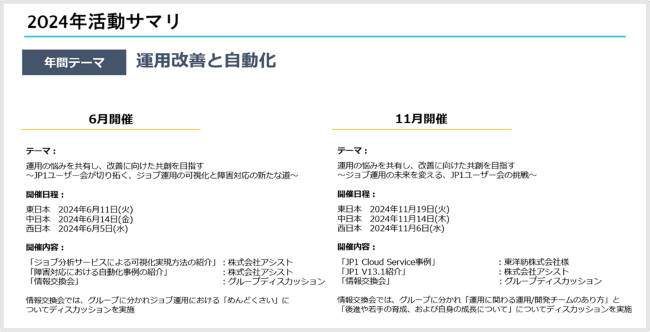

■2025年活動予定

2025年は、5月、8月、11月を予定しています。

5月は、アシスト運用マイスターより運用トレンド、日立製作所様よりJP1ロードマップをお伝えします。

グループディスカッションは、運用トレンドをふまえ次期JP1に実装したい機能やエンハンスについて、皆さまとディスカッションを予定しています。

■新企画も検討

JP1利用歴の浅い方向けにJP1の基礎知識を習得いただく「JP1ビギナーズ倶楽部」や九州地区での開催を検討しております。

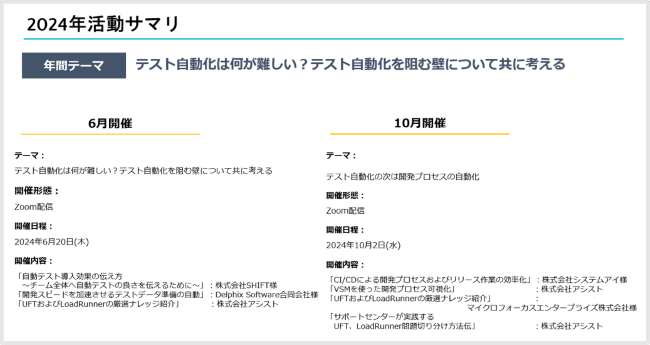

2024年活動報告/2025年活動予定(DevOpsユーザー会)

■2024年活動報告

マイクロフォーカスのテスト自動化ツールをご利用の方を中心に開催しました。

テスト自動化ツールはスポット利用が多く、全社展開が難しいとの声をよく聞くため、テスト自動化を阻む壁を考える場を設けました。

6月と10月、オンラインで開催し、テスト自動化、プロセス自動化の知見のあるパートナー様からの情報提供、サポートセンターによくあるお問い合わせをまとめて発表いたしました。

お客様からは、「ちょうどテスト自動化の効果について社内提案しようとしており、いい情報を得た」「テスト自動化を進めるにあたり、有効な手段や活用方法を知ることができた」などのコメントをいただいております。

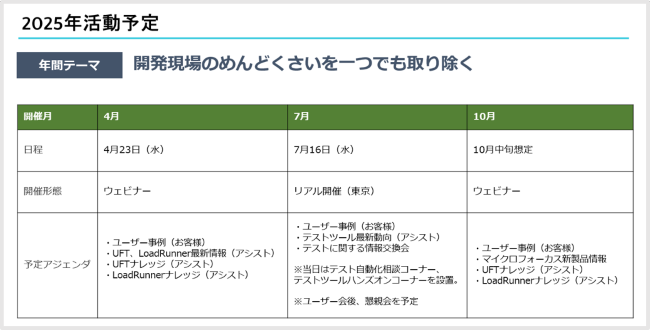

■2025年活動予定

2025年は、4月、7月、10月を予定しています。

年間テーマは「開発現場のめんどくさいを一つでも取り除く」です。

7月の開催は、初めてリアル開催を計画しています。テスト自動化だけではなく、プロセス自自動化が体験できるハンズオンコーナーをご用意し、お客様に触っていただく場を設ける予定です。

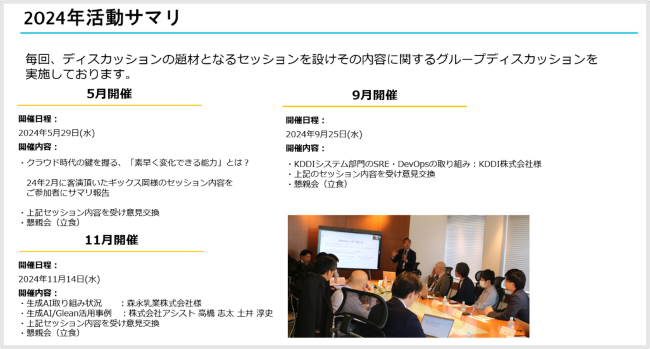

2024年活動報告/2025年活動予定(ENISHIリーダーズ)

■2024年活動報告

過去、各製品ユーザー会に参加いただいたリーダーの方から、他社のマネジメント層と気軽に会話できる機会が欲しいとの要望を受けて、2024年から開始しました。

内容は、マネジメントの皆様がご興味のあるテーマを選定しています。

2024年は、5月、9月、11月の3回開催しました。

お客様からは、「シニアのメンバーが多く悩みや課題を同じというのは話が合い良かった」とコメントをいただいております。

|

|

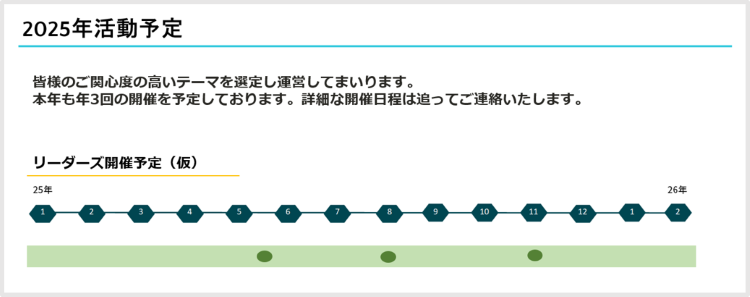

■2025年活動予定

2025年も3回実施予定しております。詳細決まりましたら、改めてご案内いたします。

新規での参加も大募集中です。

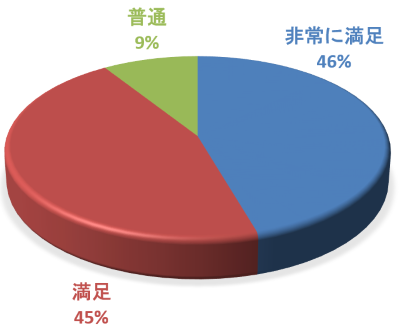

アンケート結果

今回のイベントについて、総合的にどのくらい満足していますか

|

|

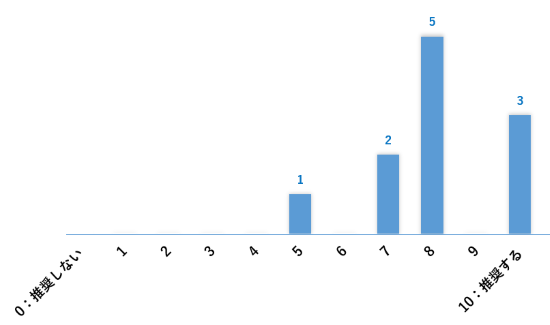

このようなユーザー会を同僚や他部署、他社に勧めたいと思いますか

|

|

<お客様の声>

- これまでにない切口かつ非常に重要なテーマのお話を伺い、大変勉強になりました。

- 時期が年度末ということで、昨年度を考えるにあたり、組織論ということで大変参考になりました。

- 組織のあり方について、今までふわっとしていたのですが、暗黙知からの形式知への変換、個人の知識の増幅が重要という話で理解が深まりました。

- 同じ悩みを持っていたので参考になった。

- 多くの参加者で同様のディスカッションを行えるとさらに良いと思います。

- 常に新しいチャレンジをして共有できるような事例をつくりたい

- 私より、上席にも出席してほしかった(笑)