“IT化”ではなく“DX化”を目指す!DX化でよくある5つの課題と解決策

|

|

|

|---|

<執筆者> 林 宏樹 Hayashi Hiroki

DX推進技術本部 技術統括1部 AI技術部 兼 事業推進部 課長

兼 技術統括2部 エンタープライズレポーティング技術部 課長

2015年にアシストに転職。

データ活用製品の専任技術を経て、2021年からAI技術部を兼務し、データサイエンティストとして活動。

2023年からはDX領域での活動も増えている。スポーツ選手に例えるとユーティリティープレイヤー。

ちなみに、学生時代はスキーのモーグル競技で国体選手となり、西日本チャンピオンに。

参考:社員紹介コラム「昨日の自分を超えてゆけ(林 宏樹)

」

はじめに

はじめまして。DX推進技術本部の林宏樹です。

主にお客様の「DX推進に関する取り組み」に関する意見交換や助言、ご支援をミッションとして活動しています。

アシスト社員の中でもお客様との打ち合わせが多い方で、

2023年は、打ち合わせ回数:63社373回、打ち合わせ時間:897時間、

2024年も、10月18日時点で打ち合わせ回数:331回と昨年を上回る勢いです。

本日は、DXの現場最前線で活動している日々の経験を踏まえ、アシストが考える「DX化」や「データ活用を加速させるための方法」

についてご紹介します。

“IT化” ではなく “DX化” を目指す理由

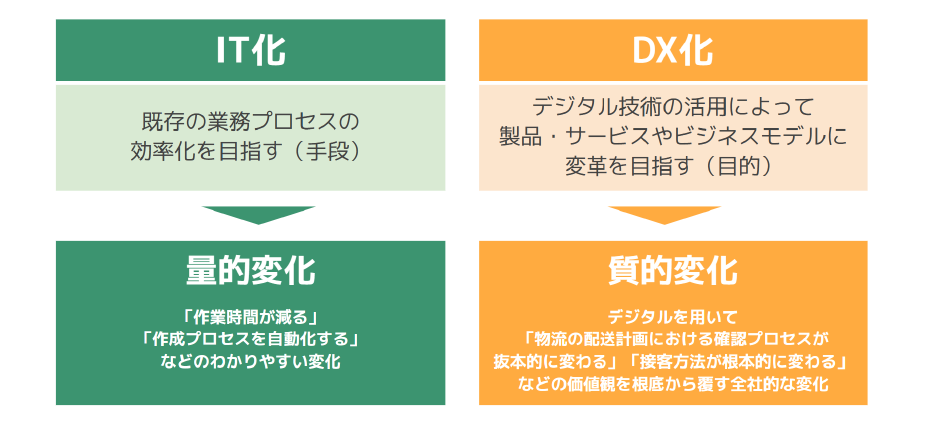

DX化というと「デジタル化・自動化すれば良いんでしょ?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、それは “IT化” しているだけで、“DX化” はできていないのです。

では、IT化とDX化は何が違うのでしょうか?

“IT化” と “DX化” の違い

|

|

このようにDX化は、デジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを変革することを可能にします。

単なるIT化ではなく、企業の在り方そのものを見直す取り組みなのです。

かつて企業の競争力を上げるには、製品の機能やコストが重視されていましたが、今は「新しい付加価値を生み出すこと」が重要です。

そのためには、DX、特に「データを活用して次のアクションを考えること」が競争優位を確保するカギとなります。

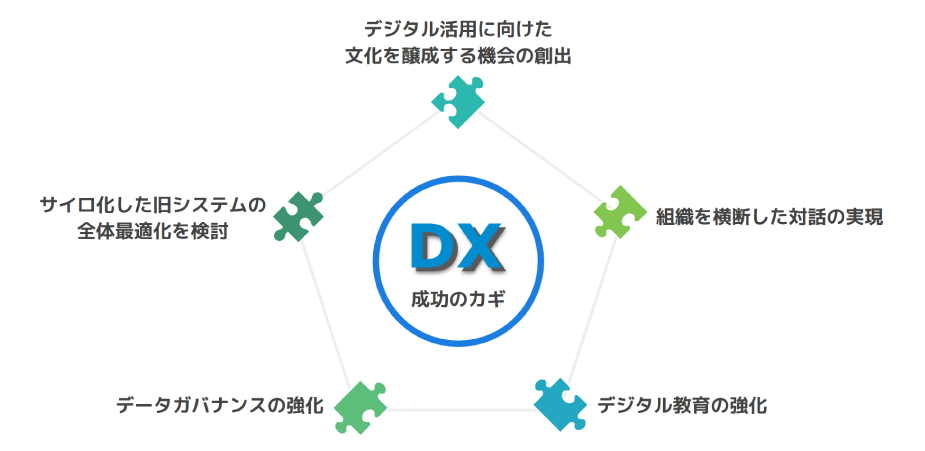

DX化でよくある5つの課題と解決策

DX化が進む一方で、多くの企業が様々な課題に直面しています。

お客様からお伺いした内容を分析したところ、大きく5つの課題があることが分かりました。

そこで、よくある5つの課題と、実際にアシストがご支援して解決した方法をまとめてご紹介します。

1.デジタル技術の理解不足

◆課題

・経営層がデジタル技術の

本質的な重要性を理解できていない

・デジタル化によるビジネスモデル変革のイメージが描けていない

・デジタル技術や最新動向を学ぶ機会が不足している

◆課題が発生した事例

某百貨店

経営層がECの重要性は理解していたものの、実店舗とECがどのように融合していくべきかのイメージが描けていなかった。

結果、ECシステム導入は実験的な取り組みに留まり、本格的な事業転換に繋がらなかった。

◆アシストが提案する解決策

『デジタル活用に向けた文化を醸成する機会をつくる』

経営層や事業部門の上層部に向けて、デジタル活用に向けた情報提供を行い、メリットを訴求します。

具体的には、

デジタル技術研修やワークショップを実施する

と良いでしょう。

デジタル化がビジネスモデルにどう影響するかを体感することで、デジタル技術の重要性を理解していただきます。

また、先進事例を知って具体的な自社の変革イメージをもっていただければ、今後はデジタル化の推進に積極的になっていただけるはずです。

2.IT部門と他部門との対話不足

◆課題

・IT部門と事業部門の対話の場が不足しており、

事業部門の要望を十分に聞けない・期待値のすり合わせができない

・ITに関する意思決定プロセスがトップダウン型で、現場の声が反映されにくい

・IT部門と事業部門のITリテラシーに差があり、

認識のギャップが大きい

◆課題が発生した事例

某メーカー

IT部門と事業部門の縦割り意識が根強く、相互の情報共有が不足していた。

結果、全社的な最適化が図れず、部分最適なシステム投資となった。

◆アシストが提案する解決策

『組織を横断した対話を実現する』

IT戦略委員会の設置やデジタル企画部門の新設

など、ITと経営、事業部門が継続的に対話する場を設けます。

某製造業では、IT部門と製造部門の間に深い溝があったため、月に1回「テクノロジーランチ」が開催されました。

カジュアルな雰囲気の中でお互いの課題を共有し、解決策を模索することで、

部門間の壁を取り払って新たなイノベーションを生み出すきっかけとなったそうです。

他には、経営層直下にDX推進部を設置し、適宜意思疎通を図り、縦割りの脱却を目指したケースもあります。

3.データ活用を推進できる人財の不足

◆課題

・データ分析の重要性に対する理解と人的投資が遅れている

・中途採用が進まず、

データスキルを持つ人財を確保できない

・データ活用のロールモデルが不足し、データ人財の育成が滞っている

◆課題が発生した事例

某飲食業

経営企画部門を中心にデジタル活用に向けた施策立案を目指していたが、現場従業員のデータリテラシーが低く、データ活用の浸透が進まなかった。

◆アシストが提案する解決策

『デジタル教育を強化する』

研修の整備と全社展開により、基礎的なデータ活用力の底上げを図ります。

全社員がデータを活用できるようになるための

教育プログラムの実施や、データ活用コンテストの開催、

バッチ付与や賞与面での待遇

などで、モチベーションとスキル向上の後押しをすると良いでしょう。

4.データガバナンスの不備

◆課題

・

データの重要性に対する認識が経営層で共有されていない

・データガバナンスに関する

責任者や専任組織が不在

・データ定義や品質ルール、セキュリティポリシーが統一されていない

◆課題が発生した事例

某金融業

リスク管理の観点からデータの正確性が重視されていたが、データの品質を継続的に監視する体制が未整備であった。

結果、データに矛盾や不整合が生じ、経営判断や意思決定に支障をきたした。

◆アシストが提案する解決策

『データガバナンスを強化する』

全社のデータガバナンス体制を構築し、

データ定義書や品質ルール、セキュリティポリシーを整備・統一

します。

企業がデジタル技術を活用して成長し続けるためのガイドラインを作成することで、リスクを管理し、社会的信頼を獲得できます。

また、社内データの可用性・信頼性・セキュリティを確保し、データ活用基盤を強化することにも繋がります。

5.データ基盤の未整備

◆課題

・データレイクの構築やデータパイプラインの

整備が不十分

・セキュリティ対策が不十分でデータ漏洩リスクが高い

・レガシーシステムの制約からデータ基盤の柔軟な構築が難しい

◆課題が発生した事例

某製造業

工場からのセンサーデータ収集が進んでいたが、データ加工の仕組みが整備されておらず、

生データのままデータレイクに蓄積されるだけの状態が続いていた。

◆アシストが提案する解決策

『サイロ化した旧システムの全体最適化を検討する』

既存システムの制約を考慮し、将来的なレガシー移行も見据えた

データ統合アーキテクチャを検討

します。

まずは、データ収集から加工まで一気通貫したデータ基盤の構築を進めます。

その上で、全体最適を意識しながら状況に応じて段階的にシステム投資をします。

大きな目標に向かって小さな成功を積み重ね、少しずつ前進することが成功への近道です。

DX化の成功に必要な5つの要素

|

|

DX化/データ活用を加速させる人財育成

他社との競争優位性を高めるには、DX化の中でも「データ活用」を加速させる必要があります。

そのためには、企業全体の横断的なデータ活用ニーズを捉える視点の高さと視野の広さに加え、ビジネス知識、データ基盤、データ品質、

セキュリティ、データプライバシーなど、多岐にわたる専門的な知見を持つ人財が求められます。

しかし、社内にそのようなスキルを持ったメンバーがいないこともありますし、企業の特定部門がこのような人財を多く確保することは難しいです。

そのような時には、以下の2つの方法を試してみてください。

1.全社横断のチームを編成する

まずは全社横断のチームを編成し、経営を巻き込みながらデータ活用を推進すると良いでしょう。

チームメンバーはデータガバナンスの番人として、統制の推進や誤った利用の抑止を行います。

具体的には、全社のデータ活用ニーズを整理し、利用ルールをつくり、利用者の同意を得ながら分かりやすく丁寧に伝えていきます。

2.人財育成に注力する

次に、人財育成にも注力する必要があります。

昨今、教育コンテンツはたくさんありますが、研修受講や資格取得が目的になってしまい、学んだスキルをビジネスの現場で活かせない

という声もよく聞きます。

教育はあくまで手段であるため、目的意識を持った人財育成アプローチが重要です。

アシストでは、お客様の育成方針や目的に合わせてカスタマイズできる「

DX / AI 教育コーディネートサービス

」をご用意しています。

お客様に合わせたラーニングパスの策定と伴走支援で、人財育成をトータルでサポートします。

このようなサービスを活用して人財育成を進めるのも一手かと思います。

おわりに

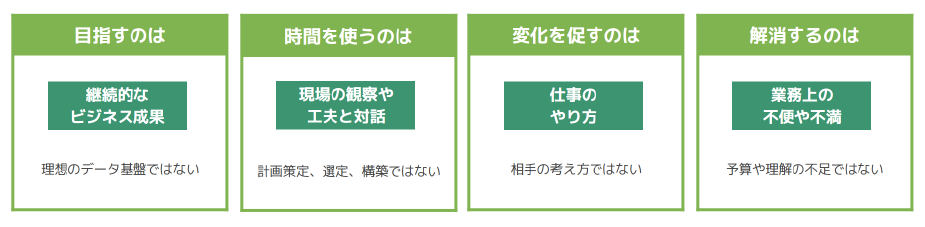

DXは、ビジネスモデル自体を根本から変革する、企業の存続をかけた取り組みです。

皆様も単なるIT化に留まることなく、DX化に取り組んでみませんか?

その時に念頭に置いて欲しいのは「あるべき論を押し付けない」ことです。

DXに取り組むうちに、視野が広がり、つい「こうあるべきだ」と周りに押し付けるような形になってしまうことがあります。

しかし、あるべき論では人は動いてくれません。

まずは相手の気持ちを考え、ビジネス成果を得られる意思決定をすることを目指し、仕事のやり方を変えていきましょう。

「あるべき論」から脱するためのマインドセット

|

|

アシストでは、多くのお客様のDX推進をご支援していますので、お困りごとや質問があれば、お気軽にお問い合わせください。

本コラムが、皆様のDX推進における課題解決のヒントになれば幸いです。

参考

|

|

[Webページ] |

|

|

[Webページ]

|

[セミナー]

DXを持続的に推進するには?

Hondaに学ぶ、現場部門の自走支援と運営の効率化

\ Honda様のDX担当者に直接質問できる!/

2024年11月26日(火)15:00~16:30 開催

・本田技研工業様 ご講演

・本田技研工業様 質問コーナー

・アシストの人材育成ソリューション ご紹介

本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。