アシストテクニカルフォーラム2022 開催報告

お礼

アシストテクニカルフォーラム2022を10月17日(月)から28日(金)の日程でオンラインにて開催しました。

今年も、2,281名もの多くの方にご参加登録いただき、セッション視聴者の延べ数は、7,681名と、非常に多くの方にご視聴いただくことができました。

改めて、ご登録・ご視聴くださいました皆様に、深くお礼申し上げます。

さて、今年のアシストテクニカルフォーラムは、「クラウドへのリフト&シフト」というテーマを掲げ、企業のクラウド活用促進を念頭に置いたセッションにてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか?

本イベントが、コロナ禍における皆様の企業活動や今後のDXの推進のヒントになれば幸いでございます。

今後とも変わらぬご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。

株式会社アシスト

常務取締役 兼 常務執行役員

技術統括

小林 太一

ページトップへ戻る

特別講演

“気づく” と “つなぐ” がデジタルイノベーションのカギ

東京大学大学院 工学系研究科 教授 森川 博之 氏

<プロフィール>

1987年東京大学工学部卒業。2006年東京大学大学院教授。

モノのインターネット/ビッグデータ/DX、無線通信システム、クラウドロボティクス、情報社会デザインなどの研究に従事。 電子情報通信学会論文賞(3回)、情報処理学会論文賞、情報通信学会論文賞、ドコモモバイルサイエンス賞、総務大臣表彰、志田林三郎賞、大川出版賞など受賞。 OECDデジタル経済政策委員会(CDEP)副議長、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)会長、Beyond 5G新経営戦略センター長、ブロードバンドワイヤレスフォーラム会長、情報社会デザイン協会代表理事、総務省情報通信審議会部会長、電子情報通信学会次期会長等。

著書に「データ・ドリブン・エコノミー(ダイヤモンド社)」「5G 次世代移動通信規格の可能性(岩波新書)」など。

講演概要

デジタルにはどのような姿勢で向き合えばいいのか?その答えは現場にあると思います。現場の方々一人ひとりがデジタルに前向きに取り組み、そこで見つけた気づきがデジタルイノベーションにつながっていくのです。そのためには、まず土俵に上がり、船に乗り、まずやってみることが大切です。デジタル、デジタルといわれる昨今ですが、テクノロジーだけではだめです。デジタルテクノロジーは、あくまで人が使うものです。今日は現場の気づきの大切さについてお話させてください。

COVID-19 x デジタル

2020年より前から自律型の配達ロボットのサービスは始まっていました。でもその頃は、自動運転テクノロジーを簡素化すればできるよね、といった程度の関心でした。それがCOVID-19の出現によって、より身近なところで様々な働きをする自動運転ロボットも必要ではないか、あるいはもっと出てくるのではないかと、見方ががらりと変わりました。

次に自転車レース。COVID-19により、自分の家の中で走る自転車のバーチャルレースが登場しました。私自身、自転車は空気のきれいな外で走りたいなぁ、部屋の中では走りたくないなぁ、なんて思っていました。しかし、このバーチャルレースには、なんとプロのレーサーも出場するのです。さらにプロのレーサーが走るとなると、世界中の自転車愛好家たちが同じバーチャルレースに集まり、一緒に走ろうという場ができつつあります。新しい市場が生まれているのです。

先のパンデミック、数百年前に起きた黒死病では人口の3分の1が亡くなったといわれます。これにより労働者の人数は減り、労働者の賃金が跳ね上がり、モノを作るコストが上がったことがきっかけで、グーテンベルクが印刷機を発明したともいわれていると聞きました。今回のCOVID-19もわれわれに大きな影響を与えるでしょう、100年後の歴史家は「2020年はターニングポイントだったと」と言うかもしれません。悩ましいのは、どういう風に変わるのかが分からないという点です。

変化が分からない例として洗濯機があります。洗濯機により、洗濯という家事労働の大幅な生産性向上がもたらされました。しかし、実はもう一つの大きな影響ももたらしたといわれています。それは、人々の衛生概念を変え、毎日服を着替えるようになり、衣服が増えアパレル市場が大きく拡大したこと。実はこれも、洗濯機がもたらした非常に大きなイノベーションなのです。

私自身、デジタルに対して同じような感覚を持っています。今までアナログでやってきたことをデジタル化して生産性を上げていく、これを地道にやっていくとわれわれの感覚が変わってくる。感覚が変わることによって、何かしらの大きなインパクトにつながるのではないかと。

デジタル変革は現場起点で

デジタルとは何でしょうか?リアルの世界からデータを集め、そのデータを分析し、またリアルな世界にデータをフィードバックするという「リアルな世界とサイバー空間とのループ」のことです。このループはわれわれが生活している周りに膨大にあります。このループに気づけば、データを集めるテクノロジーを使ってループを回していけばよいのです。IoTや5G、AIはループを回すためのツールですが、必ずしも最新のテクノロジーを使う必要はありません。重要なことは、このループに気づくかどうかです。

今までのITやICTは、企業の中のIT部門や総務部門が起点となっていましたが、これからは現場の方々の気づきが起点になっていくと思っています。現場の方々が身近な課題を発見して、じゃあこうしていこうと企画して、行動していく。プログラミングができる、深層学習が分かる、そのようなデジタルな人々ではなく、あくまで現場の方々が主役になっていくと思います。

極論ではありますが、「5Gは高速大容量、AIはデータを分類するテクノロジーだよね」といった、ざっくりとした理解で十分かもしれません。それよりも、デジタルをもっと身近に感じて、「それなら俺も、私もちょっと考えてみよう」と、色々なところに浸透させていく。そういった方々がとても重要になっていくと思っています。

多様性が「気づき」につながる

デジタルというと、どうしてもテクノロジーに脚光が集まりがちですが、現場での気づき、現場に隠れているループに対する気づきこそが大事だと思います。一人一人はイノベーションを起こせるポテンシャルを持っていますが、固定概念がボトルネックになってしまいます。気づく確率を上げていく多様性が重要になります。

そして、見つかったループをデジタル化するにあたっては、走りながら考えることが必要です。まずは小さくていいので一歩一歩走りながら考える。まずは船に乗ろう、土俵に上がろうということです。走りながら考えることが重要で、もしダメだったら、その理由を深掘りしながらストップをかけて、また次に進めていくといった機動力が求められます。

また、デジタルは人が使うものですから、制度や仕組みに、人が合わせていかなければならない。そのためには長い年月がかかるでしょう。電気というテクノロジーですら、発明から工場などへの本格導入までに30年~40年かかったといわれています。皆様方も、デジタルには、ぜひ長くお付き合いください。

視聴者の感想

現場の気づきがイノベーションのカギになるというお話はとても納得いくものでした。現場担当者とデジタル部門をつなぐために具体的に組織としてどういった施策を行うのが良いか、この辺りを深掘りして聞いてみたいなと思いました。

外の世界と接して、新たな気づきを得られる主体者になること、または外の世界の方に気づきをもらうこと、利他と共感力で各価値のつなぎ合わせていくこと、無形資産化していく世界でいかに価値を自分のものにしていくか、この辺が大変勉強になりました。

DXを推進する上で自分の頭の中にある様々な思考が回路としてつながったような感覚です。わかりやすく整理、説明いただき、大変参考になりました。

「仕掛け」で人を動かす

仕掛学者/大阪大学大学院 経済学研究科 教授/ 博士(工学) 松村 真宏 氏

<プロフィール>

戦略的に人の行動を変える日本発のフレームワーク「仕掛学」の創始者。

かつて人工知能研究者として、データから意思決定に役立つ知識を発見する研究に従事する中で、世の中のほとんどの事象がデータになっていないという問題に直面。データに頼らないアプローチを模索する中で、生活空間には私たちの行動を誘う様々な仕掛けがあり、それらが世の中の問題解決のための汎用的な手段として活用できることを発見した。 以後、仕掛けによる行動変容理論の構築と科学的証拠の蓄積、企業との共同研究による仕掛けの社会実装、また小中高校生への教育・普及活動に従事している。

講演では、仕掛学の視点から、人の行動のメカニズムや、行動を変えるためのアプローチについて、様々な事例を用いて伝える。

講演概要

人の行動を変えることで、何かしらの社会的な課題を解決するもの。それを「仕掛け」と呼んでいます。この仕掛けを使うことで、世の中の様々な課題が、自ら進んで解決できるような社会が実現できるのではないかと考えて、研究に取り組んでいます。ゴミのポイ捨てを減らす仕掛け、手指消毒アルコールの利用率を上げる仕掛け、といった具体例を通じて「仕掛け」について見ていきたいと思います。

正論は使わない

ある所にゴミのポイ捨て禁止の看板を設置したところ、翌日に看板の周りがゴミだらけになるということがありました。一見すると不思議ですが、ポイ捨てする人に向かってダメですよと言ったら、どのような反応をするか想像してください。普通の人であれば、正論を言われるとムカっとしますよね、ついつい抵抗してしまう、心理的リアクタンスが生まれる。ポイ捨て禁止の看板がある、ここで多くの人がポイ捨てしている、それなら私も捨てていいよねと。そもそも、正論が通じる人は最初から問題は起こさない、正論が通じない人が問題を起こしがちなのです。正論では効果がないのです。これは仕掛けではない事例でして、仕掛学では正論は使わないようにしています。

目的の二重性

ポイ捨てを減らす仕掛けとして、持っているゴミを思わず入れたくなるゴミ箱、周りのゴミを拾ってでも入れたくなるゴミ箱というものがあります。普通に考えたらあり得ない。でも、このゴミ箱があれば人々の反応が変わるのです。そのゴミ箱にゴミを入れると「ピュー・・・ドーン!」という8秒ほどの落下音がします。センサーに反応して音が再生されるだけですが、音の長さからすると、上空300mからモノを投げ落とした感じになります。そのような経験はしたことがないので、多くの人が興味を引かれ、もう一度聞きたくなる。でも持っているゴミは捨ててしまったので、仕方がないので周りのゴミを拾ってくると。ゴミを捨てる人は落下音を聞きたい、ゴミ箱を設置した人はゴミを捨ててほしいという、一見別の目的ですが、それが同時に満たされるという目的の二重性が達成されているのです。

行動の誘引性

コロナ前の話ですが、阪大病院の1階に置いてある手指消毒用アルコールの利用率がめちゃくちゃ低かったのです。利用率はたったの0.6%、1,000人のうち6人しか使ってくれない。そこで巨大な真実の口を用意して、その口に手を入れるとセンサーが反応して手にアルコールがかかるという仕掛けを設置しました。その結果、どうなったかと言いますと、最初はすごい人気になって一時期は行列ができるぐらい。3~4割くらいの人が使ってくれた時期もありました。しかし、慣れてくると利用率は落ちてきて、最終的な利用率は10%くらい。今から思えば10%は低いのですが、0.6%から20倍弱は増えたので、大変効果のある事例になりました。真実の口は、かなり大きくてインパクトもあったので、目に入るとつい手を入れたくなるという行動が誘発されるので、うまくいったのかと思います。

最近は甲子園球場に阪神タイガースのマスコットキャラを模した、同じ仕組みの真実の口が置かれています。そこに書かれている文言がおもしろくて「本当の阪神ファンならアルコールがでます」と。ファンなら思わず手を入れたくなりますね。

仕掛けに共通するアプローチと三つの要件

紹介した仕掛けには共通する大きなアプローチがあり、それは「仕掛けは行動の選択肢を増やしているだけ」ということです。興味のない人は行動を変えなくてよく、興味を持った人だけが行動を変えてくださいと。なぜなら、行動変容の強制を嫌がる人は必ずいて、クレームにつながることもあるからです。

また、仕掛学でいう仕掛けには要件も決めており、三つの要件「公平性」「誘引性」「目的の二重性」の全てを満たすものが仕掛けであると定義しています。

わかりやすいのが冒頭にもお話しした「目的の二重性」。仕掛ける側と、仕掛けられる側とで、目的は違うが行動は一緒。目的を二重化することで、対象者の興味を引き、行動を変えるというアプローチです。次に「誘引性」。ついついやりたくなる要素が入っていることも、仕掛けの要件です。三つめが「公平性」。損をしない、ズルをしないということです。仕掛けは、実はネタバレしたときが一番おもしろいのです。この仕掛けって、こういう意味があったのかと分かってもらうことが、すごく意外性を生んで、面白さを生みます。しかし面白いと思われることと、騙されたと思われることは大きく違います。騙されたとネガティブに捉えられると、行動は変えてもらえない。そのためにも、誰も損しないように「公平性」という要件を入れています。

見方を変えれば、「仕掛けは、利己的な行動と利他的な行動を繋げるもの」といえます。仕掛けが社会に広まり、世の中がどんどん良くなっていけばと考えています。

視聴者の感想

ビジネスにおいても、新しいこと(やり方)をゼロから作り出すよりも、既にある考え方を組み合わせた「仕掛け」を作るほうが組織全体に広まるし、効果もあると感じました。

製造業でDXを推進する部署に在籍しています。DXの本質は正に行動変容だと考えており、そのために今回の「仕掛学」という学問分野を知ることができたことは貴重な時間となりました。単にデジタルツール(道具)を入れて終わりの活動でなく、行動変容を起こさせるDXとは何かを今一度考察してみたいと思いました。

「正論はまちがってはいないが対策にはならない」という言葉が印象的でした。

ページトップへ戻る

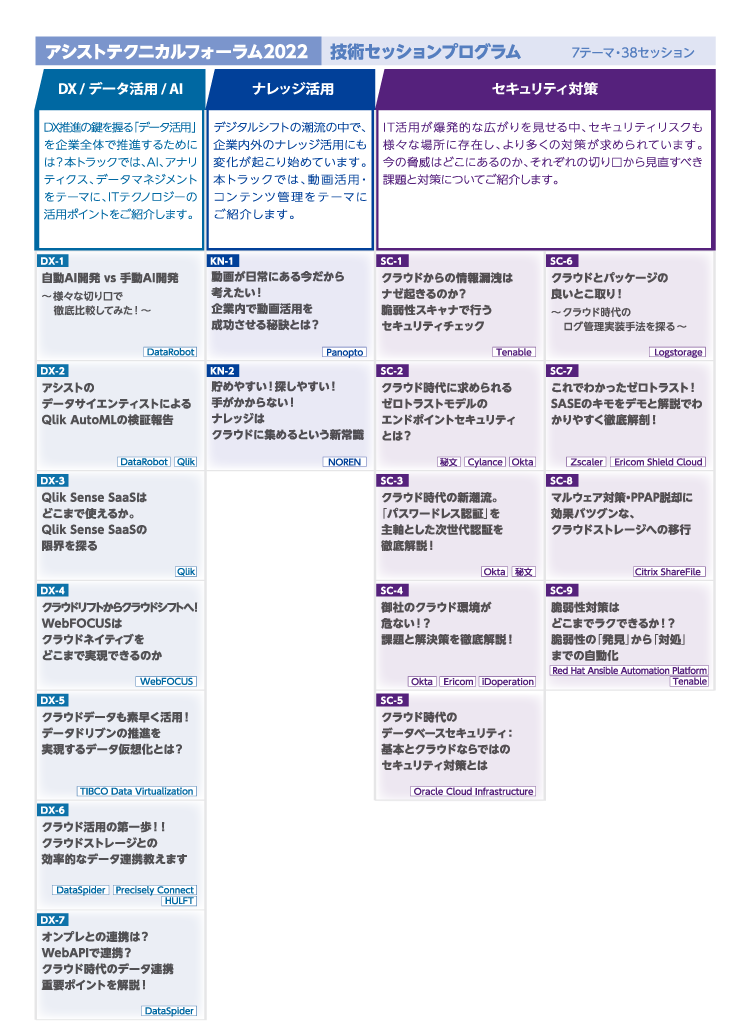

7つのテーマの技術セッション

38の技術セッションをITの7つのテーマ、 「アシストの視点、トレンド」 「データベース / インフラ基盤」 「システム運用管理」 「DevOps / ローコード開発」 「DX / データ活用 / AI」 「ナレッジ活用」 「セキュリティ対策」 に分け、最新の技術情報をお届けしました。

視聴者の感想

客観的な(ベンダから見える)課題、技術トレンド、一歩先の情報や傾向を、発表者やパネラの踏み込んだ視点とソリューションを伺うことができた。

聴講させて頂いた内容が、広範囲に業務全体に関連しそうな内容であり、日頃の業務推進の根底について考え直させられる情報でしたため、大変勉強になりました。

製品にとらわれず、アシスト様としてのツールの使い方や考えかたといったことをお伺いすることができ、単に商品についての説明を聴くものとは違いました。

製品ありきの内容ではなく、そもそもの背景やなぜこういったものが必要か?の説明がわかりやすくされていた。

仕事への取組みのヒントを得ることができました。技術や考え方など継続してご紹介いただきありがとうございます。

ページトップへ戻る

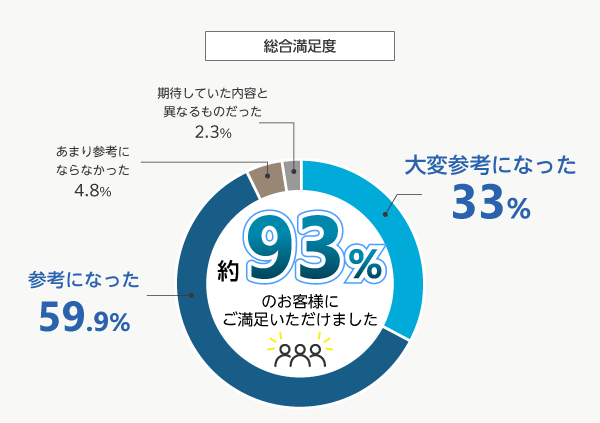

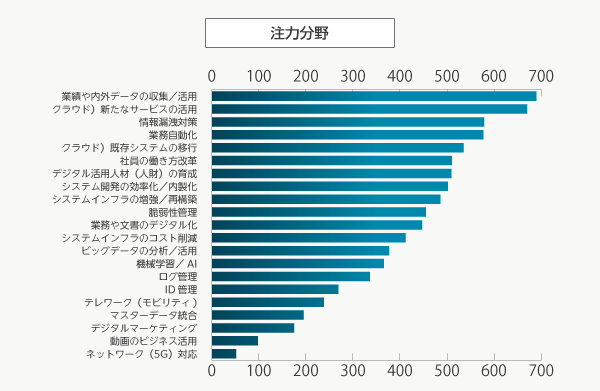

アンケート結果

ページトップへ戻る

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。