ナレッジ共有を成功させるポイントとは? ~動画や横断検索を活用したアシスト実践事例~

2024.10.10

|

|---|

<執筆者> 竹本 康之 Takemoto Yasuyuki

DX推進技術本部 デジタル推進技術統括部

ナレッジ・プラットフォーム技術部 1課 課長

1996年、新卒でアシストに入社。

JP1やマイクロフォーカス社製品など、システム運用/セキュリティ分野の経験を経て、

現在はナレッジ・プラットフォーム製品の立ち上げを担当。

趣味は、歴史と宇宙に関するナレッジの共有。

ナレッジ共有が求められる背景

現代社会は技術の進化や社会常識の変化により「VUCA(ブーカ)時代」と言われています。

VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)が増し、将来の予測が困難だったり、将来が不確実な状態を表します。

将来の見通しを立てるのが難しい状況の中で、企業は社会の変化に対して迅速かつ柔軟に対応することが求められています。

国際競争力ランキングによると、日本は質の高いインフラや高い教育水準などが強みとされる一方、ビジネスアジリティ(ビジネスの俊敏性)の評価が低く、外部環境の変化に柔軟に対応できていないと評価されています。

では、ビジネスアジリティを高めるためには何が必要かというと、組織として以下の能力を獲得することが重要であると言われています。

ビジネスアジリティ(ビジネスの俊敏性)を高めるために必要なこと

- 察知力 :外部・内部含めたビジネス環境の変化を検出する能力

- 意思決定力:特定の状況で最善の意思決定を行う能力

- 実行力 :意思決定を行動に移し、迅速かつ効率的に遂行する能力

これらの能力を高めるためには、組織全体でのナレッジ共有が不可欠であるとアシストでは考えています。

企業内のナレッジを結集することで、それまでは知り得なかった変化に気付けるようになり、より幅広い選択肢の中から最善の方法を選択し、効率的で効果的な行動がとれるようになるでしょう。

ナレッジ共有がうまくいかない理由

ナレッジ共有の必要性は古くから提唱されていますが、実現は容易ではありません。

ナレッジ共有がうまくいかない場合は、次のような要因が考えられます。

ナレッジ共有がうまくいかない理由

- 文化 :企業の文化がナレッジ共有を促進するものでない場合、従業員は他のメンバーとの共有意欲が低くなる

- 組織 :組織内で部門間の壁がある場合、組織内だけでナレッジが蓄積され、組織横断的なナレッジ共有が阻害される

- コミュニケーション:社内でのコミュニケーションが不十分な場合、ナレッジの伝播が阻害される

- 情報過多 :企業内で大量の情報が生成されることで、重要なナレッジが埋もれてしまう

- 共有手段 :適切なナレッジ共有手段がなかったり共有手段が使いづらい場合、情報が散逸しやすくなる

このようなナレッジ共有の壁を乗り越えるためには、ナレッジ共有を行いやすい環境の提供や、ナレッジ共有を後押しするための推進施策が必要です。

ナレッジ共有を成功させる3つのポイント

では、ナレッジ共有を成功させるにはどうすれば良いのでしょうか?

3つのポイントにまとめてお伝えします。

1.ナレッジ共有を行いやすい環境を準備する

まずはナレッジ共有を行いやすい環境を整える必要があります。

具体的には以下のような方法があります。

アウトプットしやすくする

ナレッジ共有の方法としてまず思いつくのは

「ドキュメントにまとめて、ファイルサーバーに保存する/メールで共有する」

方法です。

ただ、ドキュメント化には少なからず労力が必要となるため、ナレッジ共有のためだけにドキュメントを作成するよう促してもなかなかうまくいきません。

まずは業務を行う上で作成したドキュメント、例えば営業資料や社内説明用資料などを他のチームからも参照可能にすることで、アウトプットのためだけに労力をかけることなくナレッジを蓄積することができます。

また

「ITツールを活用する」

のも一手です。

ITツールを使うことで、以下のようなメリットがあります。

・ナレッジを簡単にアウトプットできる

・ナレッジを整理して検索しやすくできる

・コミュニケーションを活性化できる

ナレッジ共有を大きく推進したい、ナレッジ共有の文化を定着させたい場合におすすめです。

具体的なITツールや活用方法については、後ほど紹介します。

アウトプットされていることを認知してもらいやすくする

ナレッジがアウトプットされていても、それを知らないままでは活用できません。

ナレッジを認知してもらう方法として代表的なのは

「社内ポータル・イントラネット」

です。

社内ポータル・イントラネットは、情報共有を目的としていることは周知の事実ですので、ナレッジを掲載しておけば必要に応じてアクセスしてもらえることが多いです。

他には、ナレッジが蓄積されている場所を

「検索する」

方法があります。

ファイルサーバー、メール、チャットなど、検索機能が使えるものはキーワードを入力して検索することで、必要なナレッジが存在することを知ってもらうことができます。

2.ナレッジ共有を推進する体制を整える

いくらナレッジ共有を行いやすい環境を準備したとしても、なかなかナレッジ共有が進まないケースは大いにあります。

やはり、

ナレッジ共有の推進を目的とするチームを編成し、企業内の各部門を巻き込みながら進めていく

と良いでしょう。

体制を整えた上で、以下のような施策を実施すると効果的です。

・ITツールを使いこなすための教育をする

・ナレッジ共有の有効性・必要性を発信する

・効果的なナレッジ活用事例を共有する

・部門を越えて交流する機会を提供する

3.トップが企業変革の意志をもつ

さらに重要なのは

「ナレッジ共有を推進し、企業を変革していく」という意志を企業のトップ層が持つ

ことです。

現場レベルでナレッジ共有を推進しようとしても、トップ層が後ろ向きな場合は、施策の実施が難しくなります。

逆に、トップ層の理解や協力が得られれば、各施策をスムーズに進められます。

アシストがナレッジ共有をご支援させていただいているお客様の中でも、ナレッジ共有が順調に進んでいる企業では、トップ層が変革の意志を示し、推進チームの後ろ盾となっているケースが多いです。

このように、ナレッジ共有を成功させるには「環境・体制・トップの意志」が大切になってきます。

ITツールを活用したナレッジ共有/検索方法

ここまでは、ナレッジ共有を成功させるポイントをお伝えしました。

次は、ナレッジが蓄積される環境別に、アウトプット方法・ナレッジ共有方法・検索方法を確認したいと思います。

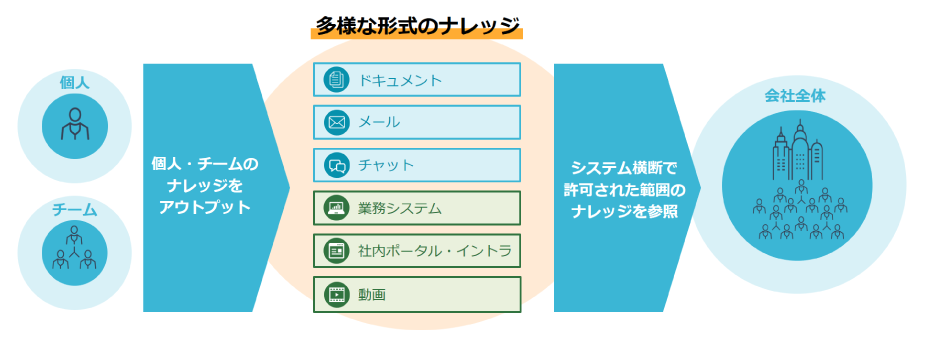

企業には様々な形式で様々な場所にナレッジが蓄積されます。

その中でも、特に利用頻度が高いものや、最近注目されているものに絞って確認していきます。

業務システム

業務上で利用している情報システム、特に実施した業務の結果を入力・報告するシステムにもナレッジが蓄積されていきます。

代表的なシステムがCRMやSFAです。

業務システムは、入力された情報を元に業務上の次のアクションを起こせるよう設計されていますので、きちんと利用・運用されていればナレッジ共有は可能です。

ただ、利用者のシステムへの理解が十分ではない場合には、誤った入力をされたり、入力自体が行われないといったことが起こり得ます。

正しくインプットしてもらうためには、利用者への教育を実施する、すぐに確認できるマニュアルを用意する、ヘルプデスクを用意するといった方法が考えられます。

しかし、時間と労力をかけて教育を実施しても利用方法を覚えてもらえず、せっかく作成したマニュアルも参照してもらえずに、ヘルプデスクに問い合わせが殺到するといったケースは少なくありません。

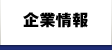

そこで、最近では

「DAP(Didital Adoption Platform)」

という手法が注目されています。

DAPとは、システムの定着を促し、誰もがシステムを使いこなせるようにするためのプラットフォームです。

アシストで取り扱っているDAPツール「

テックタッチ

」では、業務システムの操作に合わせて画面上に吹き出しで説明文を表示します。

利用者はわざわざ検索をしたりマニュアルを参照しなくても、画面上に説明が表示されますので、ストレスなく正しい入力を行うことができます。

「DAPツール」利用イメージ

|

|

社内ポータル・イントラネット

情報を整理してアウトプットする方法としては、社内ポータルやイントラネットが挙げられます。

利用者にとっては知りたい情報や関連する情報がまとめられているので、非常に便利です。

ただ、複数のサイトが存在したり、各サイトで情報の整理に統一性が無い場合、ナレッジを見つけられなかったり見つけるのに時間がかかったりします。

メンテナンスを怠り、現在は有効ではない古い情報がいつまでも掲載されていることもあります。

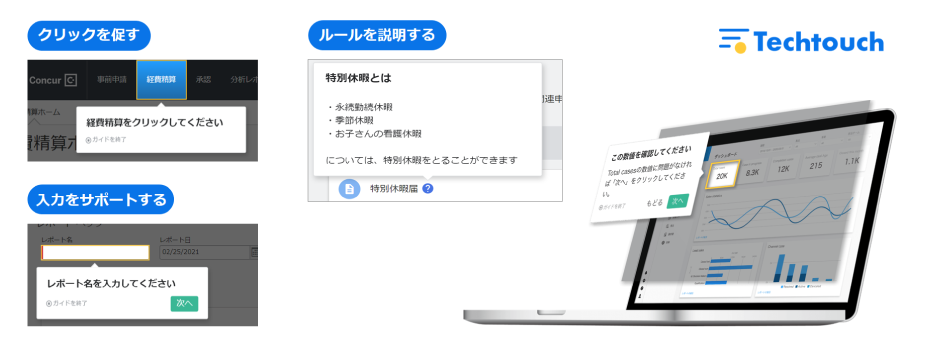

そこでおすすめしたいのは

「CMS(Contents Management System)」

を利用することです。

CMSとは、Webサイト(Webコンテンツ)を管理するシステムです。

アシストで取り扱っているCMSツール「

NOREN(のれん)

」では、社内ポータルサイトや社外向けコーポレートサイトなどのコンテンツを作成・管理できます。

テンプレート機能で統一感を持たせたり、コンテンツの公開期限をつけて常に最新のナレッジを共有したり、承認フローを通して誤った情報を配信しないように管理することもできます。

また、同じテンプレートでコンテンツ管理されるため、利用者が検索しやすかったり、検索ボックスで一括検索ができるというメリットもあります。

「CMSツール」利用イメージ

|

|

動画

最近では、プライベートで動画共有サイトを利用することが当たり前になってきたこともあり、企業内でも動画を活用したナレッジ共有が増えています。

動画であれば、文字や図、写真だけでは伝えることが難しかった動きを伴うナレッジを伝えることができる上、話している内容を録画することで細かいニュアンスを正確に伝えることができます。

特に若い世代では文字情報より動画による情報伝達が好まれる傾向があります。

ただ、動画を作成するのはハードルが高いと考える人が多く、ドキュメントを作成するように誰もが動画を作成するという状況にはなっていません。

さらに、データサイズが大きい動画の保存、ネットワークの負荷、動画の検索といった様々な課題があります。

そこで便利なのが

「動画管理プラットフォーム」

です。

アシストで取り扱っている動画管理プラットフォーム「

Panopto(パノプト)

」では、動画作成から管理、共有までが容易にできます。

SaaSベースのシステムで、PC内蔵のカメラ、マイク、ブラウザがあれば誰でも簡単に動画の撮影、編集、公開ができます。

スマートフォンで撮影した動画をアップロードすることも可能です。

アップロードした動画はアマゾン ウェブ サービス(AWS)に保存しますが、保存容量に制限はありません。

動画視聴時はストリーミング再生が行われ、ネットワーク負荷を考慮しながら自動的に画質を調整してくれます。

また、動画内の会話を自動で文字起こしでき、その文字をもとにキーワードで検索することも可能です。

「動画管理プラットフォーム」利用イメージ

|

|

「横断検索エンジン」を活用したナレッジ検索方法

先に挙げたもの以外にも、身近なナレッジ共有の方法といえば、ドキュメント、メール、チャットなどがあります。

これらも合わせると、社内には膨大な量のナレッジが蓄積されています。

そこから欲しい情報を得ようとすると「どのシステム/ツールに、どの情報が保存されているのか」を分かった上で検索しなければ、検索に時間がかかってしまいます。

そのような課題を解決するには、全システムを横断的に検索する

「横断検索エンジン」

が有効です。

アシストで取り扱っている横断検索エンジン「

Glean(グリーン)

」では、ナレッジが蓄積されている個々のデータソースと接続しており、一つの検索窓にキーワードを入力することで全てのデータソースを対象に検索ができます。

各データソースで設定されている権限情報を引き継いだ上で検索を行いますので、利用者が参照を許可されていない情報が検索にヒットすることはありません。

また、生成AI機能を搭載しているため、自然言語による検索をしたり、既存の社内ドキュメントの内容を応用した新規ドキュメントの作成などにも利用できます。

「横断検索エンジン」利用イメージ

|

|

このように、様々なツールを活用することで、多様な形式(マルチモーダル)で蓄積されているナレッジを活用するための「マルチモーダルナレッジ環境」を実現できると考えています。

マルチモーダルナレッジ環境

|

|

アシストのナレッジ共有事例

アシストでも古くからナレッジ共有に向けた取り組みを行ってきましたが、残念ながら部門単位でのナレッジ共有に留まっているケースがほとんどでした。

しかし、2012年から全社レベルでの取り組みを開始し、今では動画活用・横断検索・生成AI環境の提供と、順調にナレッジ共有を推進しています。

その取り組み内容を簡単にご紹介します。

イントラ整備

アシストでは、取り扱い製品ごとに独自の構成でイントラサイトを立ち上げていました。

そのため、サイトの構成が異なることで情報が分散し、必要な情報がどこにあるのか分からない状態になっていました。

これを解決するために、2012年に全製品のイントラサイトをCMSツール「NOREN(のれん)」で管理し、サイト構成を統一しました。

結果、利用者はどのサイトでも同じ導線で情報にアクセスできるようになりました。

動画活用

2020年以降、コロナ禍によって出社日数が減少し、社員同士のつながりが希薄になってきました。

そこで、コミュニケーションの活性化とナレッジ共有を目指して、動画管理プラットフォーム「Panopto(パノプト)」を導入しました。

活用促進のために全社プロジェクトを立ち上げ、各部門に「ビデオアンバサダー」と呼ばれる推進役を任命し、動画を活用する文化の醸成を牽引しました。

当初は動画活用に対する否定的な意見も少なくなかったのですが、経営層やビデオアンバサダーが積極的に動画を公開することで、キックオフの録画や勉強用動画を中心に広がりを見せました。

今では全部で43,000本以上の動画が公開されています。

横断検索・生成AI環境の提供

2023年には、社内に散在するナレッジに素早くアクセスできるように、全社員が利用できる横断検索エンジン「Glean(グリーン)」を導入、数ヵ月後には生成AI機能を追加しました。

前段の通り、Gleanは一つの検索窓にキーワードを入力することで全てのデータソースを対象に検索ができます。

一度使えば簡単に効率的に検索できることが分かり、すぐに全社員が毎日使うようになりました。

さらなる活用促進のためには、社内活用事例を共有するコンテストを実施しました。

このコンテストにより「コンテストに応募された活用事例を参考に、自部門でも実施してみよう」という動きが増え、Gleanの活用促進だけでなく、全社的な業務効率化が進みました。

このように、イントラ整備から始まる一連の取り組みは、全て全社プロジェクトとして活動してきました。

経営層の後押しの下で、全社レベルで変革の意志をもって推進してきたことが、現在の成果に結びついていると考えています。

さいごに

企業全体のナレッジ共有を実現するためには、まず「経営層が変革を行う意志を持つ」ことが必要です。

その上で、ITツールを活用しながら推進施策を実施していくと効率よくスピーディに推進することができるでしょう。

どのように進めていけば良いか迷われる場合は、ぜひアシストにご相談ください。

我々が持つナレッジをお客様に還元する、これもナレッジ共有の一つだと考えています。

参考

本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。