データ活用とは?よくある課題と「エンタープライズレポーティング」による解決策

|

|

2018年に経済産業省が提唱した「2025年の崖」問題を皮切りに、各企業でDX推進が活発化しました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本的に変革する取り組みを指します。

具体的には、デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化、販路拡大、新商品開発などができて初めて「DXが実現できている」状態と言えます。

しかし、多くの企業がDXの一歩手前である「データ活用による業務改善」を求めており、その実現にすら苦労しているというのが実情です。

そこで本コラムでは、今一度「データ活用」に重きを置いて、企業はどうあるべきなのか?何をすべきなのか?をお話ししたいと思います。

|

|---|

<執筆者> 林 宏樹 Hayashi Hiroki

DX技術本部 DX技術統括部 AI技術部 兼 事業推進部 課長

兼 エンタープライズレポーティング技術部 課長

2015年にアシストに転職。

データ活用製品の専任技術を経て、2021年からAI技術部を兼務し、データサイエンティストとして活動。

2023年からはDX全体の領域で活動しており、基盤構築の支援や講演会も行っている。

スポーツ選手に例えるとユーティリティープレイヤー。

ちなみに、学生時代はスキーのモーグル競技で国体選手となり、西日本チャンピオンに。

参考:社員紹介コラム「昨日の自分を超えてゆけ(林 宏樹)

」

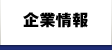

データ活用とは?

多くの企業で「データ活用」が求められていますが、「データを活用する」とはどういう状態なのかを整理してみましょう。

「データ活用」は、市場変化を踏まえ、企業活動にあわせてデータをまわす仕組みや考え方、活動などを指します。

データが適切に管理され、正確なデータが、適切なタイミングで、適切な手段で現場まで届けられ、企業活動に反映され、その活動時のデータがまた管理されていく、それが「データが活用できている」状態です。

一度データを提供したら終わりではなく、データを回し続けることが重要です。

以下に「データが活用できているかを判断するポイント」をまとめてみました。

ぜひ自社でどこまで実現できているか、チェックしてみてください。

1.適切にデータの管理・運用ができている

- 必要なデータが揃っている

- データは正確なものである

- 利用シーンに合わせてデータが取り出しやすい形になっている

2.適切にデータの提供・入手ができている

- 適切な手段でデータを提供・入手できる

- 必要なタイミングでデータを提供・入手できる

- 利用者のリテラシーに依存せずに利用できる

- 全ての利用者にデータを届けられる

- 知見を得やすい状態になっている

3.企業活動に反映できている

- データをもとに今後の企業活動を検討できる状態である

データ活用の全体像

|

|

データ活用によくある3つの課題と予防策

データ活用のために、BIツールを導入するケースは多いです。

ただ、いざBIツールを導入しても、様々な課題が発生してうまくいかないことも多いです。

そこで、どのような課題がよく発生するか、課題の発生を防ぐためにツール検討時にどのような点に気をつけるべきなのかを見ていきます。

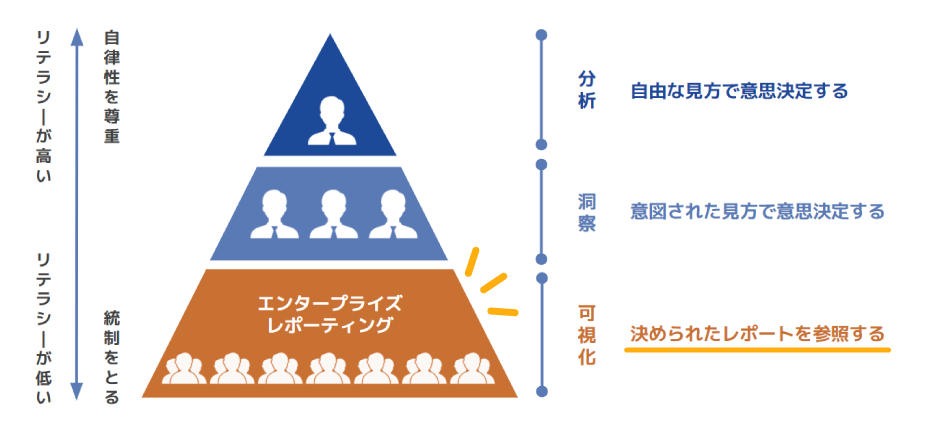

1.リテラシー

- よくある課題

様々な要件に対応できるように、多機能なBIツールを導入。

しかし、利用者のリテラシーが低く、多くの機能を必要としていなかった。

結果、大半の利用者がBIツールを使いこなせず、データ活用が推進できなかった。

- BIツール検討時に注意すべき点

人がツールに合わせるのではなく、人に合わせてインターフェースを提供しましょう。

全ての利用者が「データ」を手に入れて分析し、洞察や知見を得たいわけではないはずです。

「データ」ではなく、すぐに使える「情報」を届けてもらえば十分という利用者が多いのではないでしょうか。

利用者によって、使いやすいと感じるインターフェースが異なることを理解しておきましょう。

2.コスト

- よくある課題

ユーザー数ごとに課金されるライセンス体系のBIツールを導入。

企業全体で利用しようとすると、多くの機能を必要としないデータを参照するだけの利用者でも、想定以上の費用がかかることが発覚。

結果、特定の利用者にしか展開できなかった。

- BIツール検討時に注意すべき点

スモールスタートをするにしても、将来企業全体で利用することも想定して検討しましょう。

BIツールのライセンス体系は様々で、ユーザーごとやサーバーごとに課金されるだけでなく、データの接続先やリクエスト数によって課金されるケースもありますので、よく確認しておきましょう。

また、社内だけでなく顧客やビジネスパートナーにも情報を届けたいなら、そもそも検討中のツールで実現可能なのか、コストはどのくらいかかるのかも確認しておく必要があります。

3.統制

- よくある課題

組織構造が複雑で、導入したBIツールでは適切な権限の付与ができなかった。

また、個人が作成したレポートの運用が常態化し、データの正しさを保証できないものとなってしまった。

- BIツール検討時に注意すべき点

権限制御の柔軟性が高いツールを選択するか、許されるのであればシンプルな権限制御にすることをおすすめします。

せっかくツールを導入しても「一部の利用者しか利用権限がない」場合だと、その他の利用者は「正しいかどうかも分からない、いつ時点のデータかも分からない情報を誰かに共有してもらう」ことになりかねません。

全ての利用者が必要とする情報があるのであれば、全ての利用者がツールを使って正しい情報を参照できるようにすべきでしょう。

これらの課題は、利用者の数が多くなると発生しやすくなります。

そのため、BIツールを導入する段階では、中長期的視野に立ち、全体最適を意識したグランドデザインにも配慮する必要があります。

エンタープライズレポーティングとは?

データ活用におけるよくある課題を解決するための全体最適の考え方として、「全ての利用者に正しい情報をとどける」ことから始めると良いです。これを実現する考え方が「エンタープライズレポーティング」です。

レポーティングとは、データをまとめて報告することを指します。企業内には非常に多くの報告・共有業務が存在しますので、そこをレポート化することで、業務をスムーズに進められるのではないでしょうか。

そして、エンタープライズレポーティングとは、企業内外の様々な利用者に対して、タイムリーかつ精度の高いデータを提供し、業務遂行や意思決定を支援することを指します。

エンタープライズレポーティングを実現するポイントとメリットは以下の通りです。

- エンタープライズレポーティングを実現する「ポイント」

・ITリテラシーを持つ特定の利用者だけを対象とするのではなく、全ての利用者を対象とする

・全ての利用者が使えるようなインターフェースにする

・業務遂行や意思決定の支援となるような情報をとどける

・タイムリーかつ精度の高い情報をとどける

- エンタープライズレポーティングを実現する「メリット」

・使いやすいインターフェースにより「使われない」状態を防ぐことができる

・欲しい情報が欲しいタイミングで手に入るので「必要なデータが入手できない」状態を防ぐことができる

・全ての利用者が簡単にデータを参照できるようになるので「データ活用が進まない」状態を防ぐことができる

メリットが多いのは確かですが、全ての利用者が使えるレポートやインターフェースを作るのは大変だと思うかもしれません。初期作成時のコストは高く、データを集め始めた頃やビジネスに変化が発生した時には多くの試行錯誤が必要となります。

しかし、時間経過とともに安定し、定型化していくのが一般的な傾向です。長期的な視点で考えると、エンタープライズレポーティングを実現することは、データ活用に大きく貢献するでしょう。

エンタープライズレポーティングのユースケース

エンタープライズレポーティングは、具体的にどのようなケースに適しているのでしょうか?

代表的な3つのケースを見てみます。

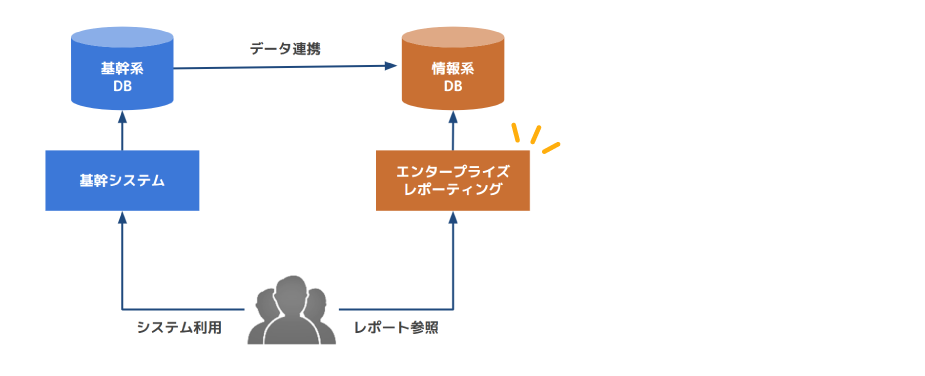

1.基幹システムの「よこ」

基幹帳票を補完するために、基幹系データベースの横に、情報系データベースを準備します。

利用者に負担をかけず、業務システムを使う延長でレポートを参照できるようにします。

- こんなニーズに適しています

・基幹システムと同じように、全社員が利用できるようにしたい

・基幹システムの機能だけでは、データ活用が実現しにくい

・基幹システムで出せる帳票のカスタマイズやアドオンはしたくないが、自社固有の利用用途に合わせたレポートを用意したい

|

|

2.データウェアハウスの「まえ」

基幹システムやサブシステムなど、様々なシステムのデータを合わせて見たいケースが多いです。

そのような要件でデータが集約されているデータウェアハウスを構築することが多く、そのデータウェアハウスの前に、データを参照するための仕組みを準備します。

利用者は、様々なデータから、必要なデータを抽出したり、レポートを参照したりできます。

- こんなニーズに適しています

・データ活用のためのデータウェアハウスが準備されている

・現場社員から、様々なデータを対象としたデータ抽出やデータ参照の要望がある

・ITリテラシーが高い利用者の分析結果を、その他の現場社員に共有したい

|

|

3.いまどきのBIツールの「した」

ビジネスでの活用を想定して設計されたBIツールは、高機能な半面、高いリテラシーが必要なことも多いです。

そのようなITリテラシーが高い一部の利用者が使うBIツールの下に、多くの利用者が簡単にレポートを参照できる環境を準備します。

いまどきのBIツールでは使いこなせない利用者層のデータ活用を促進します。

- こんなニーズに適しています

・BIツールを導入したが、使いこなせない利用者が多い

・トレーニングレスで使えるBIツールが欲しい

・現場業務で使うシステムに、レポートを組み込みたい

|

|

このように、企業全体でデータ活用を目指す時には、様々なケースでエンタープライズレポーティングが適用できます。

現状「全ての利用者に正しい情報をとどける」ことができていない場合は、これらのケースを参考に、エンタープライズレポーティングの実現を検討してみてはいかがでしょうか?

さいごに

本コラムでは、データ活用やエンタープライズレポーティングの重要性についてご説明しました。

データを適切に活用することは、企業の競争力を維持し、成長を促進するためには不可欠です。既にデータ活用に取り組まれている企業も多いと思いますが、「本当にデータ活用ができているのか?」、「必要な利用者に必要なタイミングでデータを届けられているのか」を振り返っていただくきっかけになれば嬉しいです。

アシストでは、エンタープライズレポーティングを実現するためのツールとして「WebFOCUS(ウェブフォーカス)」という製品を取り扱っています。多くのインターフェースを提供できるため、「ツールに利用者が合わせる」のではなく、「利用者に合わせて柔軟に情報をとどける」ことができるBIプラットフォームです。

「WebFOCUSの話を聞きたい」、「エンタープライズレポーティングについて詳しく説明してほしい」という場合は、ぜひお気軽にお声がけください。もちろん、ITリテラシーが高い一部の利用者が使う「いまどきのBIツール」もご用意していますので、使い分けや企業にマッチするデータ活用基盤のご検討などもご相談にのります。

(BIツールの使い分けについては、コラム「BI(ビジネスインテリジェンス)トレンドの動向」も参考になるかと思います。)

本コラムが皆様のデータ活用の一助となれば幸いです。

参考

|

|

[ 製品ページ ] WebFOCUS

|

本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

.png)

![[ 製品ページ ] WebFOCUS](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/04/04/202504_POP-UP_column_image5.png)

![[ 動画 ] データ活用あるあるをショートムービーで解説](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/04/04/202504_POP-UP_column_image6.png)