【入門編】はじめてのデータ連携基盤|主要なデータ連携手法の違いをわかりやすく解説

|

|

DXの推進に伴って「データ連携」に関する相談が増えています。

昨今様々なデータ連携手法が存在し、その選択に頭を悩ませている方が多いようです。

そこで、アシストでは2025年5月に「いま必要なデータ連携基盤を一緒に考える日!」と題したセミナーを開催しました。

「他では聞けなかったデータ連携手法の考え方や、製品選定の進め方のヒントを得ることができた」と好評でしたので、講演内容の一部を本コラムでお届けしたいと思います。

|

|---|

<執筆者> 矢野 一栄 Yano Kazusige

DX技術本部 DX技術統括部 DI技術部 部長

新卒で入社した製造業では工場での製造技術や市場での品質保証の業務に従事。

2002年、アシストに中途入社。入社以来、BI、AI、データ活用分野を中心に担当してきたが、

2024年9月にデータ連携分野の担当にチェンジした。

最近は小説を読むのがしんどくて「読む派」ではなく、Audibleで「聞く派」にチェンジ。

ただ、あまり頭に入ってこない感じがするため、いよいよ〇眼鏡が必要かな?と検討中。

DX推進にデータ連携基盤が必要な理由

近年、企業のビジネス環境は劇的に変化しており、データ連携基盤の重要性を高めています。

-

DX推進によるデータニーズの高まり

DX推進によって様々なデータが生じ、これらデータに基づいた意思決定が求められ、 柔軟で多様なデータ連携が求められている -

データ連携先の急増

クラウドサービスの活用が広がり、オンプレミスとクラウド、クラウドサービス間でのデータ連携が求められている また、基幹システムの分散や統合も進み、データ連携の対象はますます多様化している -

既存課題の深刻化

これまでの個別最適(部門や個別システム)で構築されたデータ連携の仕組みは、 運用保守性の欠如、拡張性の問題、属人化によるブラックボックス化といった課題を深刻化させている

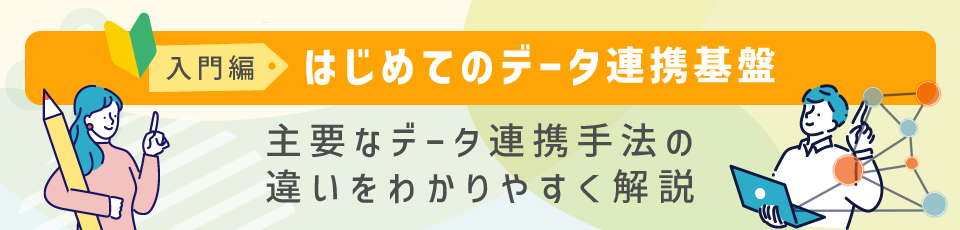

このような変化に対応し、DXを成功させるためには 企業全体で「システム間のデータを効率的に安全にやりとりするための統合的なプラットフォーム」としてデータ連携基盤を構築する ことが不可欠であると考えます。

個別最適でなく全体最適としてデータ連携基盤を構築することで、システム間のデータのやり取りが整い、開発性や運用保守性を向上させ、企業の様々なデータを把握・管理できるようにすることが重要です。

異なるシステム間でデータを効率的かつ安全にやり取りするための統合的なプラットフォーム

|

|

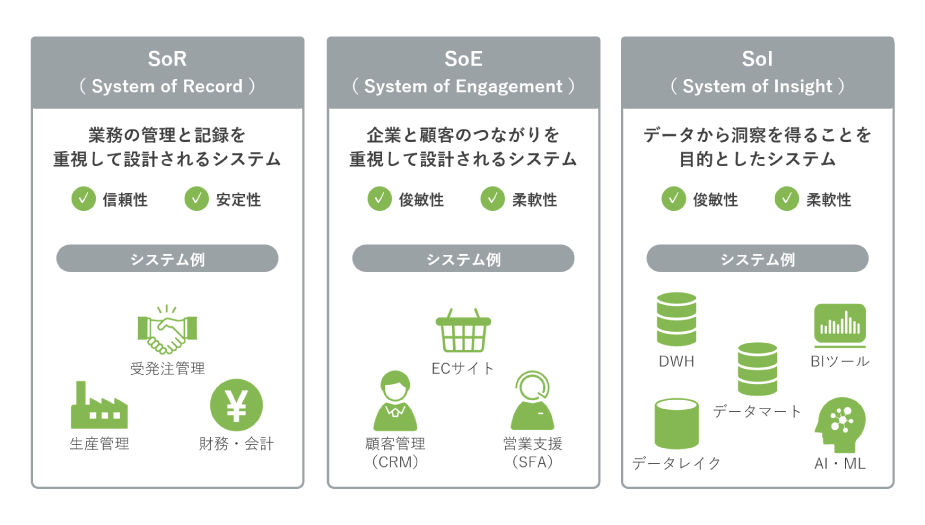

システム別に考える「データ連携パターン」

データ連携基盤を検討する際は「システムの役割や目的」と「データ連携手法」を組み合わせて構想・構築することが大切です。

ここでは、主な3つのパターンを考えてみます。

|

|

|

|

1.SoR内の連携(システム間連携)

業務システム(SoR)でのデータ連携 です。

特徴

・障害が発生すると企業活動に大きく影響するため、信頼性や可用性、データ連携における処理スピードが重要視される

・今なおバッチの概念が存在し、処理頻度によっては大量データを扱うことも多い

具体例

・受注データを生産管理に連携し、生産計画を立案する

・受発注データを月次集計し、関連企業への請求データを作成する

一般的に利用される連携手法

・MFT(ファイル転送) …… システムを横断したデータ連携を、ファイル連携で実装する

・ETL …… 大量データのデータ抽出・加工・ロードを、高速に処理する

2.SoR/SoE間の連携(システム間連携)

業務システム(SoR)と顧客接点システム(SoE)間のデータ連携 です。

特徴

・クラウドサービスを筆頭とする多岐に渡る連携先との接続性が重要視される

・連携頻度が多く、処理内容の変化も多いため、柔軟性が求められる

・1回で連携する際のデータ量は少ない

具体例

・契約情報を顧客管理システムに連携し、顧客情報を一元管理する

・MAツールに顧客情報を連携し、キャンペーン対象者を選定する

一般的に利用される連携手法

・EAI …… 企業内システムを横断したデータ連携を実装する

・データハブ …… データハブを介して、全社のデータ連携を実現する

3.SoIへの連携(データパイプライン)

SoRやSoEのデータを、分析・活用目的でデータウェアハウス(SoI)へ連携 します。

様々なデータを目的にあわせた形に加工・整理してBIやAIなどに連携し、意思決定やアクションにつなげる

「データパイプライン」となります。

<参考:データパイプラインとは?用途に応じて最速の手法を>

特徴

・クラウドサービスを筆頭とする多岐に渡る連携先との接続性が重要視される

・要件の変化が激しく、柔軟性が求められる

・リアルタイム連携やローデータ(生データ)連携のニーズが高い

具体例

・企業に散在するあらゆるデータをデータレイクに貯めて、活用可能な状態で管理する

一般的に利用される連携手法

・ETL …… 大量データのデータ抽出・加工・ロードを、高速に処理する

・EAI …… 企業内システムを横断したデータ連携を実装する

・ELT …… データ変化を迅速に捉え、データウェアハウスに同期し、加工する

・レプリケーション …… データベースの差分データを活用し、データベースを複製する

従来はデータ連携基盤の構築に際して、一つのデータ連携手法やツールで対応しているケースも多くありました。

しかし、最近ではデータ連携を行う目的・用途に合わせ、複数の手法やツールを利用するケースが増えています。

これからデータ連携基盤を構築される際には「SoR内の連携」「SoR/SoE間の連携」「SoIへの連携」の特徴を整理しながら検討すると良いのではないでしょうか。

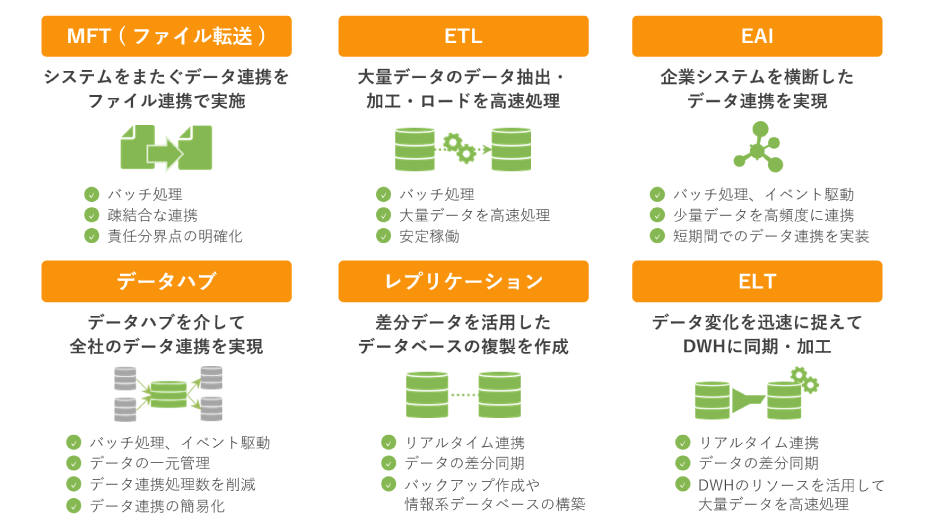

目的別に考える「データ連携手法・ツール」

前述の通り、目的や用途に合わせ、適したデータ連携手法は異なります。

ここでは、主なデータ連携手法について、どのような要件に適しているか、考慮しておくべき事項はあるかに加え、おすすめのツールをご紹介します。

1.MFT(Managed File Transfer)

システムをまたぐデータ連携をファイル転送で実施する連携手法 です。

昔からあるデータ連携手法であるため「今更まだファイル連携?」と思う方もいらっしゃるかと思います。

ただ、クラウド化が進む各自治体で住民基本台帳などを扱う主要業務に「ファイル連携」の要件が含まれるなど、今なおニーズがあります。

適している要件

・システム間の連携を疎結合にして、障害発生時の影響を小さくしたり責任分界点を明確にしたい

・抽出元と出力先にかかる負荷のタイミングを、お互いのシステム側で制御したい

・定期実行を主体とするシステムでの間接的なデータ連携に利用したい

考慮事項

・あくまでデータ転送のみが対象であり、出力先に転送する部分にフォーカスしている

→ ファイルの出力や出力先で取り込む処理、加工処理は別途実装が必要となる

おすすめのツール

HULFT(ハルフト)

ファイル連携のデファクトスタンダード製品です。

あらゆるプラットフォームに対応しており、「安心・安全・確実」なファイル連携を実現できます。

2. ETL(Extract/Transform/Load)

抽出元からデータを抽出し(Extract)、加工を行ったうえで(Transform)、出力先にデータをロードする(Load)連携手法 です。

適している要件

・抽出元と出力先を直接つないでデータ連携を行いたい

・抽出元と出力先のデータ構造の違いを、データ加工フェーズで吸収したい

・定期実行を主体とする連携処理で、高い処理性能や大量データの処理をしたい

考慮事項

・抽出元と出力先を直接つなぐため、片側のシステムで障害が発生した場合に双方に影響がおよぶ

・ある程度まとまったデータを一括で扱うことを想定しておく必要がある

・夜間バッチで利用する際は、耐障害性や影響範囲の考慮が必要となる

おすすめのツール

Precisely Connect(プリサイスリー コネクト)

誰でも簡単に高速処理を開発できるETLツールです。

シンプルなシステム構成で障害点を少なくし、高い信頼性と保守性を実現できます。

3. EAI(Enterprise Application Integration)

様々なシステムが持つデータを、各データの違いを吸収しながら連携する手法 です。

適している要件

・SaaSやクラウド上に構築されたシステムを含む、様々なシステムと双方向に連携したい

・抽出元と出力先のデータ構造の違いを、データ加工フェーズで吸収したい

・定期実行だけでなく、ユーザー起点の任意のタイミングで処理を実行したい

考慮事項

・抽出元と出力先を直接つなぐため、片側のシステムで障害が発生した場合に双方に影響がおよぶ

・1対1で連携処理を実装するため、処理数が増えやすく、処理の開発・管理が課題になることがある

おすすめのツール

DataSpider (データスパイダー)

様々なシステムをノンプログラミングでつなぐEAIツールです。

スケジューラーやファイル検知、外部のジョブ管理ツールとの連携などの充実した運用管理機能により、幅広い要件に対応できます。

HULFT Square(ハルフト スクエア)

DataSpiderベースのデータ連携、HULFTベースのファイル転送に加え、APIマネジメント機能がセットになった日本発のiPaaS製品です。

複数環境の構築やリソースの割り当てをユーザー側で調整できます。

4.ELT(Extract/Load/Transform)

抽出元からデータを抽出し(Extract)、出力先に格納した後に(Load)、データ加工を実施する(Transform)連携手法 です。

最近、Snowflakeなどのクラウドデータウェアハウスの普及に伴って、ELTという連携手法が注目されており、アシストでも、SnowflakeとETLツールをセットで提案することが増えています。

<参考:ELT入門 - なぜ今、ELTがデータ活用で注目されているのか?>

適している要件

・レプリケーションの技術を用いて、抽出元のデータをそのまま出力先に格納したい

・出力先のシステムが持つリソースを用いて、大量データを必要な形式に変換したい

考慮事項

・データベースの変更情報をキャッチするために、データベースの設定変更が必要になる可能性がある

・抽出元の生データが必要ではない場合でも、(一時的な保持も含めて)出力先でデータの管理が必要となる

おすすめのツール

Qlik Talend Cloud(クリック タレンド クラウド)

BIツールである「Qlik」のファミリー製品です。

データの源泉からデータ活用までの流れを「データパイプライン」として構築するための「データ移動(Data Movement)」や

「データ変換(Data Transform)」機能を搭載しています。

Fivetran(ファイブトラン)

多様なデータソースに対応し、自動でデータの更新やスキーマのレプリケーションを実現する製品です。

500以上の多様なコネクタ機能を搭載しており、データパイプラインの開発や運用をノーコードで実現できます。

ここでは4種類のデータ連携手法をご紹介しましたが、他にもデータ連携手法は数多く存在します。

それぞれの手法の特徴や考慮事項を把握した上で、求められる要件にマッチする手法やツールは何かを検討していくと良いでしょう。

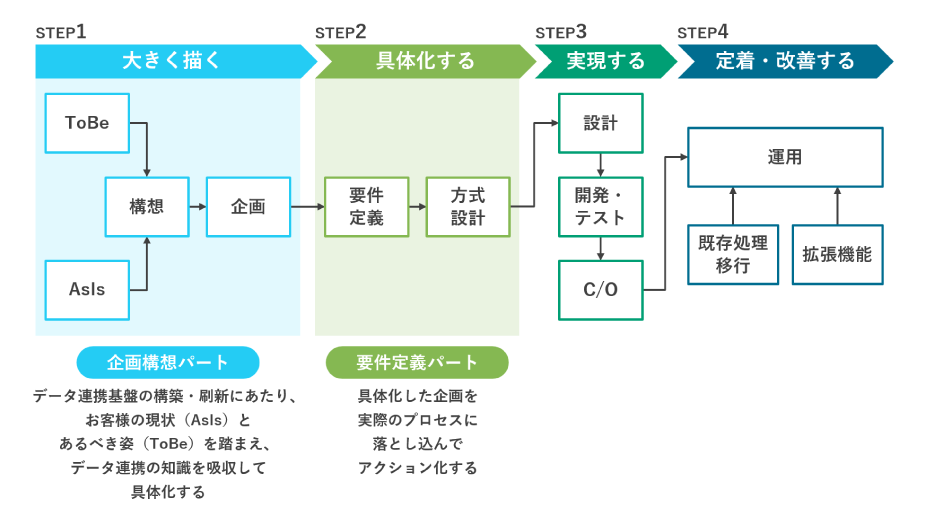

データ連携基盤構築における課題と解決案

データ連携手法やツールを理解されている方でも、自社の状況にマッチするデータ連携基盤の「あるべき姿」を描くことは難しいです。

これは「特定の業務に特化したシステムが存在する」、「データ連携が多様化している」、「データ連携基盤に精通したスペシャリストが少ない」などの背景があります。

そこで、アシストはこのようなお客様に寄り添い、データ連携基盤の企画構想・要件定義といった上流から伴走してご支援できるように準備を進めています。一部のお客様向けに実施してみた内容を、お客様の感想を含めていくつか紹介したいと思います。

課題1:何から取り組めば良いか分からない

データ連携分野の勉強会をする

アシストが勉強会を実施してデータ連携分野に関する知識を習得いただき、データ連携基盤を議論できるベースを作る

データ連携に知見のある伴走者をつける

アシストが企画・構想段階からお客様と一緒に推進する

課題2:要件定義や設計の進め方が分からない

要件整理・設計書作成を支援する

アシストがお客様の要望や課題をヒアリングし、要件定義書や設計書を作成する

課題3:何を軸にツールを選べば良いか分からない

ツール選定軸の提供・要件の見える化を支援する

アシストが多種多様なデータ連携ツールの中から、お客様の要件に合致する最適なツール選定を支援する

とあるお客様では「現状のデータ連携の課題を抽出 → 関係者の思いを共有 → あるべき姿を議論」という流れをワークショップ形式で実施しました。その結果、以下のような感想をいただいています。

“ やることが決まっていなかったが「方向を決める・新たに企画する」ところを伴走・推進してもらったので、

もやっとしていたことが整理できた ”

“ 社外メンバー(アシスト)が参画してワークショップ形式で社内の意見を引き出すことで、

課題・あるべき姿を共有して社内メンバーで意思統一できた ”

この実施結果からも、データ連携基盤の構築にあたっては、企画構想パートや要件定義パートもお客様とアシストが一緒になって推進していければ良いのではと考えています。

|

|

さいごに

データ連携を基盤化することで、企業内の様々なデータを安定して流通させることができます。

さらに、データが流通していくことでDX推進にも繋がります。

しかし、データ連携の基盤化には、データ連携の専門的な知識や経験が求められます。

もしその点でお困りであれば、アシストがお客様とともに伴走させていただきます。

まずは、お気軽にデータ連携のお悩みなどをお聞かせください。

|

|

すぐに使える

要件整理ワークシート(Excel)

付き ! |

本ページの内容やアシスト西日本について何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

![[ 資料 ] データ連携ツールはじめての検討](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/10/10/202410_POP-UP_column_image5.png)

![[ 動画 ]アシストがくらべてみました ~ HULFT?DataSpider?HULFT Square?オンプレミスとクラウドの選択ポイント ~](/pr/west/article/__icsFiles/afieldfile/2025/10/10/202510_POP-UP_column_image6.png)