IT戦略テーマ 自動化/効率化

|

|

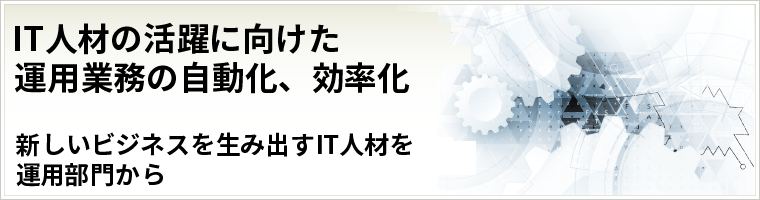

新しいビジネスを生み出すには「IT人材」の活躍が不可欠です。しかし、目の前に大量のルーティンワークがあると、その処理に追われることから、創造的な仕事が後回しになっていないでしょうか。IT人材の活躍に向けた運用業務の自動化、効率化について考えてみましょう。

IT人材の最新動向と問題点

新技術によるITの高度化とIT人材不足の深刻化

経済産業省が2016年6月に発表した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」では、「ビッグデータ、IoT等の新しい技術やサービスの登場により、今後ますますIT利活用の高度化・多様化が進展することが予想される」、「労働人口が減少することから、IT人材不足は今後より一層深刻化する可能性が高い」と記載されています。

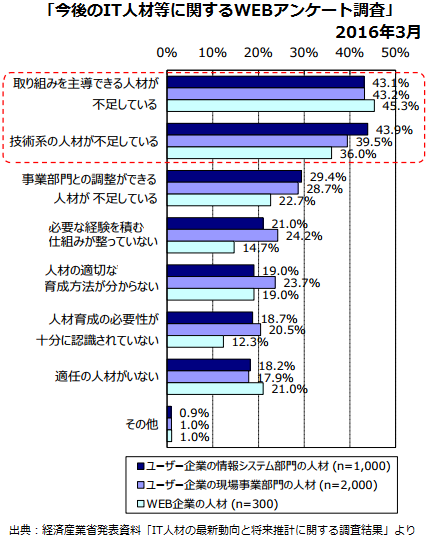

出典:経済産業省発表資料 IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果

|

また、同発表資料の「今後のIT人材等に関するWEBアンケート調査」結果でも、ユーザ企業における攻めのIT人材に関する課題として「取組みを主導できる人材が不足」「技術系の人材が不足」していることと記載されています。これらのことからも、IT人材が不足しており、IT人材の活用が重要であることが読み取れます。 |

|

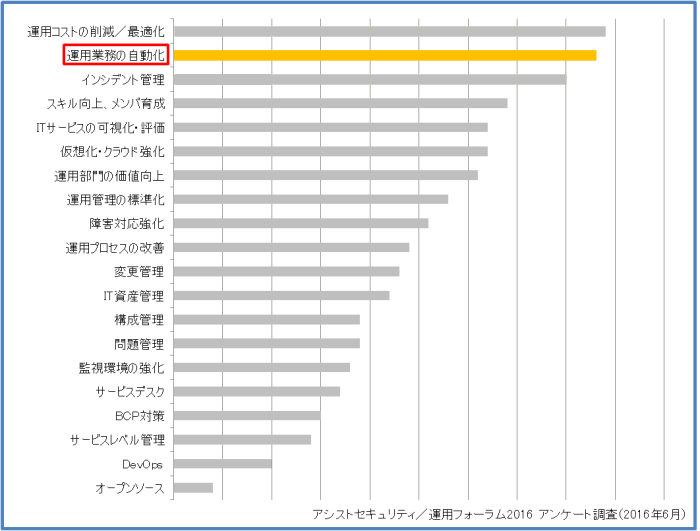

「運用業務の自動化」が優先課題の上位に

また、アシストが2016年6月に実施した情報システムに携わる方向けのアンケート調査によると「運用業務の自動化」を優先課題として挙げる方が多いという結果でした。何故このような結果になるのでしょうか。その理由は経済産業省の発表にもあるように、ビッグデータやIoTそしてクラウドや仮想化など新しい技術が浸透し、システム運用が複雑化、高度化していることに加え、労働人口の減少によるIT人材不足が背景にあると考えられます。

|

|

なぜ、システム運用業務が増えるのでしょうか?

運用業務が増え続けるのは「部分最適」の自動化であるため

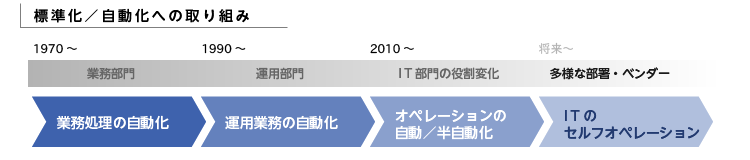

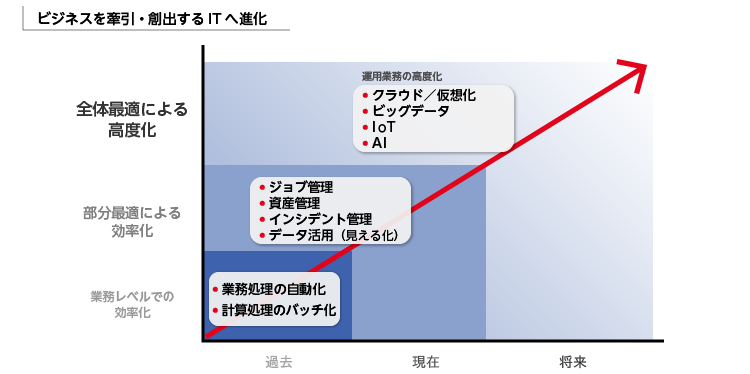

従来もジョブ管理やシステム監視など様々な運用業務がシステム化され、自動化されてきました。自動化されているにもかかわらず、何故、運用業務は増えてしまうのでしょうか。下図のように、1970年代のシステム化は業務処理の自動化が行われてきました。1990年代はジョブ管理、資産管理、インシデント管理、データ活用など部分部分での最適化である「部分最適」が行われてきました。しかし、部分最適であるため、システムが追加されるごとに人手による業務が発生し、運用業務が増えていました。

|

|

「部分最適」から「全体最適」へ

現在では、システム運用業務に関するIT技術も進化し、従来は人が行っていた定型作業やサービスに対応するオペレーションまで自動化できるようになり、システム全体が最適化された「全体最適」を実現できるようになりました。「全体最適」を自動化で実現することにより業務負荷を軽減することができます。ビッグデータやIoTそしてクラウドや仮想化など新しい技術にチャレンジすることで運用部門が新しいビジネスを生み出すことになります。

|

|

成功のポイントは運用業務を「自動化」と「効率化」に区別すること

自動化と効率化の違い

ここまでご紹介してきた自動化ですが、自動化を成功させるためには「自動化」と「効率化」を別けて考えることがポイントになります。「自動化」はそれまで人手で行っていた運用業務をシステム化するといった目的で使われます。「効率化」は業務削減、運用負荷を下げるといった目的でよく使われます。この二つを別けて考えるのは「自動化」を実現するには、先に「効率化」が出来ているほうが進みやすいためです。

なぜなら、システム情報や稼働情報がバラバラに散在していれば、「自動化」を行うにしても何をどこから手を付けるべきか悩むことになり、管理も煩雑になってしまうためです。そのため、まずはシステムの稼働状況を効率良く収集し、管理工数を削減するべく「効率化」が必要になります。「効率化」ができればシステムからの情報をきっかけにして人が実施しているタスクレベルへの「自動化」へ進みやすくなるとアシストは考えています。先に「効率化」した方がよい運用業務例は以下のようになります。

運用業務の「効率化」例

- サーバの稼働監視、ネットワーク監視を中心としたインフラの統合監視/管理

- サーバやシステムの構成情報の収集、構成管理や資産管理

- 障害情報や問合せ依頼等、情報活用を見据えてナレッジ化した障害対応

- テスト品質、テスト工程、リリースサイクル、テストシナリオの管理

「自動化」と「効率化」を実現する製品やサービス

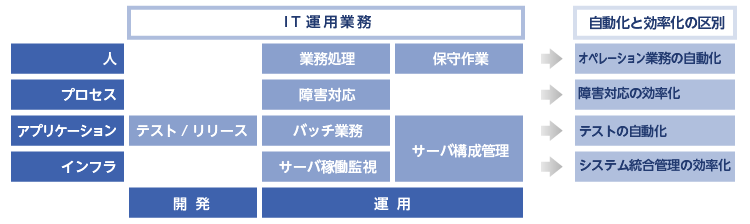

運用業務の自動化は、お客様の課題やテーマ、目的によって実施するスコープが変わります。アシストでは下図のように、開発や運用における様々な運用業務に対して「自動化」と「効率化」を区別して考えています。

|

|

システム運用の高度化を実現する上で、インフラやアプリケーション、プロセスを自動化/効率化することは避けられません。

今後の市場変化に追随するべく、人材の有効活用、役割変化を柔軟にするための手段としてそれぞれのレイヤーで各業務に適したソリューションをご用意しています。

オペレーション業務の自動化

オペレータや運用担当者、ヘルプデスク担当が人手で実施している定型作業/定常作業を自動化します。仮想OSのデプロイ、障害対応/復旧、ユーザ登録/変更/パスワードリセット等、人手で実施しなくても良いものは自動化し、省力化を目指します。

オペレーション業務の自動化に関する課題解決やノウハウはこちら

テストの自動化

開発してからリリースするまでのスピードは、今まで以上に速くなっています。繰り返し行う単調なテストを長時間人で実施する場合、人的ミスを起しやすくなったり、テスト品質にも影響を及ぼします。決まったテストを省力化し、リリースまでのスピードおよびテスト品質を向上させる為の効率化を実施します。

テストおよびGUI操作業務の自動化に関する課題解決やノウハウはこちら

システム統合管理/障害対応の効率化

システム運用では、サーバ監視、システムリソース管理、ログ、プロセス監視、ジョブの実行監視を様々な仕組みで実施されています。バラバラで管理するのではなく検知した異常を集中コンソールで管理/監視を実施することで効率化が図れます。また検知したイベントをインシデント化することで、ナレッジ化、初期対応のスピードアップにもつながります。

システム統合管理/障害対応に関する課題解決やノウハウはこちら

ITサービスマネジメントに関するその他の課題

- 運用自動化が進まない! 着実に運用自動化を進める具体的な方法とは?

- 運用自動化でオペレーションミスを劇的に削減

- 【BCP対策】「人」の対応を前提としない、DRサイト運用自動化を実現

- インシデント管理の業務改善

- ヘルプデスク業務の可視化/改善

- 構成管理データベース(CMDB)の構築/改善

- サービスデスク、インシデント管理の情報蓄積/共有

- サービスデスクの確立と整備

- ヘルプデスクのスキルアップと脱「属人化」

- RPA導入で思ったより効果が出ない理由と対策

- JP1/AJS3ジョブ運用のリスクアセスメント

- インシデント対応のスピード向上/生産性向上

- GUI操作を含むオペレーション業務の自動化

- マスターデータ登録(移行)作業の自動化

- IT部門のビジネス貢献に向けて

- IT部門から OTxITを進める初めの一歩

- DXのために運用部門が今、やるべきこととは

- 運用管理ソフトJP1のバージョンアップ

- 運用管理ソフトJP1への移行(マイグレーション)