IT戦略テーマ システム運用の可視化

|

|

近年、売り上げや利益を伸ばすのに効果が大きいとされるソーシャル、モバイル、アナリティクス、クラウドなどフロントエンド系の「SMAC(Social、Mobile、Analytics、Cloud)」の活用によってビジネスのやり方やスピードが大きく様変わりし、市場の変化に呼応する形でITサービスにはビジネスを加速させる役割が求められています。

この結果、ITサービスに対する投資は活発になりましたが、同時に投資の効果に対してよりシビアな眼が向けられるようになっています。運用部門には従来からコスト削減が求められてきましたが、年々厳しさを増す要求に対してどのように対応していけばよいのでしょうか?

存在価値を示すことからはじめましょう

|

リリースされたITサービスが運用部門の働きなしでひとりでに利益を生むことはありません。ですから、運用部門の必要性については誰もが理解しています。しかし、ITサービスで得られた収益から運用部門の稼働費用を差し引いた金額が利益になるという仕組みであるため、運用部門へのコスト削減要求が止むことはないのです。 |

|

このスパイラルから抜け出すためには運用業務の必要性を経営層や関係部門に正しく認識してもらわなければなりません。正しくというのは「客観的かつ数値ベースで」という意味です。IT業界では何か問題が起こった場合に「運用でカバー」という対策(?)を選択されるケースが多くみられます。テストをやり直したり、バグを改修するよりも一見安上がりに見えますが、そこには運用人員の人件費というコストが確実に存在しています。具体的な数値として示される機会が少ないために意識されることがないだけなのです。こうした経営層や関係部門の認識を改めて、自分たちの業務に正しい評価を得ることこそが、これからの運用部門に必要とされる第一のステップとなります。

参考情報

参考情報(1)

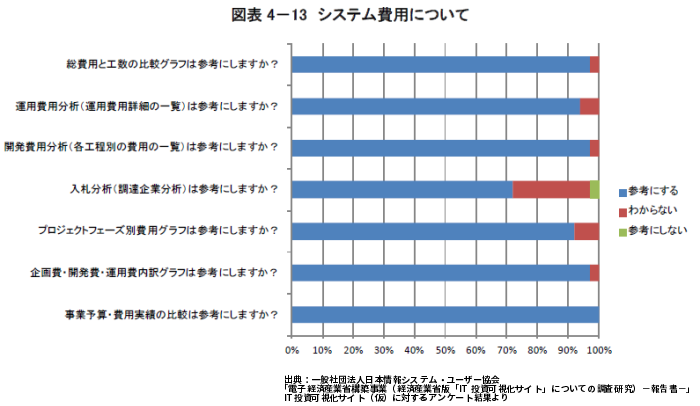

平成25年に経済産業省が実施した"「IT投資可視化サイト」についての調査研究"では「IT投資可視化サイト(仮)に対するアンケート結果」として、費用分析結果に対するユーザの関心がいずれも90%以上と非常に高いことがわかっています。しかし、同時にインプットデータとして正確に測定されている案件が多くないことが指摘されていました。

|

|

参考情報(2)

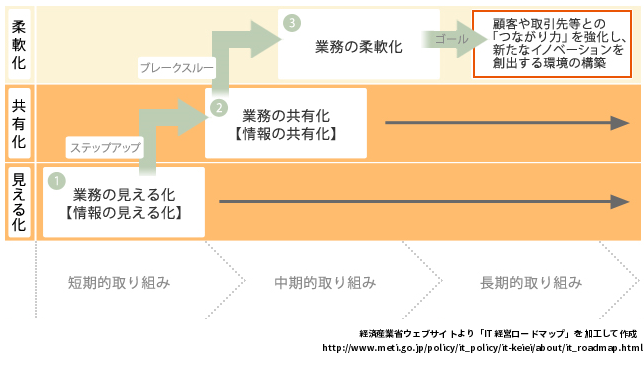

経済産業省のウェブサイトでは成功企業の経験を踏まえた、IT経営の実践に向けた取り組み「IT経営ロードマップ」の中で「情報の見える化」を、短期的に行う取り組みとして推奨しています。

|

|

可視化によって客観的・定量的な情報を手に入れ、明確な根拠をもった回答を

|

根拠のない説明は単なる主張でしかありません。可視化が成功して運用状況が把握できるようになると、経営層や関係部門からの問い合わせに対して根拠のある回答と説明ができるようになります。こうした対応によって運用部門の業務に対する周囲の認識は正されていきます。 |

|

可視化対象の整理

運用部門は日々の業務の中で数々の課題と対峙し改善を行っています。しかし、その課題に対応しようとしたタイミングで別の問題が発覚する場合があります。

・複数存在する課題のうち、どれから手をつけたらいいのかわからない。

・「何が」「どのように」なったら、課題が「解決」されたことになるのかがわからない。

このような状態では課題を解決に導き、業務を改善することはできません。

課題対応の優先順位付けは影響度の大きいものから行われるべきですが、数値ベースに可視化された情報はこの判断を行うためにも大変有効です。また、課題の解決においても具体的な数値目標を設定することで、活動の成果が認識できるようになり、高い意識をもって業務に取り組むことができるようになります。

運用業務の可視化によって得られる効果のまとめ

・問合せに対して根拠を持った回答ができるようになり、周囲から正当に評価されるようになる。

・システムの品質を評価することができるようになる。

・根拠をもった課題対応の優先度順位付けが行えるようになる。

・課題と、その課題が解決された状態を正しく認識できるようになる。。

・課題解決における数値目標の設定により、達成に向けモチベーションを高くもつことができるようになる。

アシストが提供する運用業務における可視化ソリューション

サービス品質の可視化

提供しているサービスの品質について説明をお願いをすると回答して頂ける方というのは非常に珍しく、大半の方は困った顔をされます。

サーバの稼働率や障害の発生件数の情報は比較的容易に確認できますが、ユーザが快適にサービスを利用できているか?という視点になると「どんな指標で話をすればいいのか」というところから、わからなくなってしまうのです。

ITサービスの品質を判断する指標としては、リクエストに対する「応答時間(レスポンスタイム)」が用いられます。応答時間が把握できるようになると、遅延が発生した場合にユーザからの問合せに先駆けてサービス復旧のためのプロアクティブな対応が可能になります。

また、サーバリソースの追加やサービスの改修など、サービス品質改善のために実施した施策に対して客観的な数値として応答時間の改善が行われたかどうかが判断できるようになり、投資の費用対効果を把握することができるようになります。

サービスデスクマネジメント業務の品質の可視化

多くのサービスデスクでは顧客満足度の向上と、コスト削減を目的とした業務効率の改善が課題と考えられています。しかし、課題の解決に向けて適切なアクションを起こせている企業は多くないのが実状です。

例えば「回答までに長時間を要する」ことが問題であった場合。問合せを受けてから「対応を開始するまでの時間が長い」のか、対応を開始後に「回答にたどり着くまでの時間が長い」のかによって、解決のためのアクションは全く異なります。

前者の場合は担当者へのインシデント割当て工程や入電時の通知の仕組みの見直し、後者の場合はナレッジベースの導入による担当者間での既知情報の共有などが施策として有効と考えられます。

このように適切なアクションを実施するためには、現在の業務の状態を正しく≒「客観的な数値ベースの情報」として把握・管理することが必要です。

数値化された情報は業務の品質を表す指標であり、業務改善を行う上で、具体的な目標を設定するためのもっとも重要なキーとなります。

アプリケーション性能の可視化

サーバやネットワークの負荷はシステムリソースとして定量的な計測が可能ですが、サービスへのアクセス数とシステムリソース消費の相関関係を正しく把握されている方にはなかなかお会いする機会がありません。

1ユーザのアクセスがどのくらいリソースを消費するかというのはアプリケーション毎にそれぞれ異なっており、業界標準というものは存在しません。また、システムリソースの消費以外にアプリケーション内部のバグについても考慮に入れておく必要があります。なぜなら、バグが0のシステムは存在しないと言われているからです。

そのバグがシステムの稼働に影響を与えるかどうかも、実際にやってみないとわかりません。ユーザアクセスとリソース消費の相関関係、アプリケーションに内在するバグがサービスに影響を及ぼすかどうかを把握するためには、実際に複数のユーザでアクセスを行い、その結果を分析することで可視化するしか方法がないのです。

ITサービスマネジメントに関するその他の課題

- 運用自動化が進まない! 着実に運用自動化を進める具体的な方法とは?

- 運用自動化でオペレーションミスを劇的に削減

- 【BCP対策】「人」の対応を前提としない、DRサイト運用自動化を実現

- インシデント管理の業務改善

- ヘルプデスク業務の可視化/改善

- 構成管理データベース(CMDB)の構築/改善

- サービスデスク、インシデント管理の情報蓄積/共有

- サービスデスクの確立と整備

- ヘルプデスクのスキルアップと脱「属人化」

- RPA導入で思ったより効果が出ない理由と対策

- JP1/AJS3ジョブ運用のリスクアセスメント

- インシデント対応のスピード向上/生産性向上

- GUI操作を含むオペレーション業務の自動化

- マスターデータ登録(移行)作業の自動化

- IT部門のビジネス貢献に向けて

- IT部門から OTxITを進める初めの一歩

- DXのために運用部門が今、やるべきこととは

- 運用管理ソフトJP1のバージョンアップ

- 運用管理ソフトJP1への移行(マイグレーション)